中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室热带海气相互作用与极端气候变化研究团队在热带大西洋海洋热浪形成机制及其预测方面取得新进展。相关研究成果以“Positive Indian Ocean Dipole Intensifies Marine Heatwaves in the Tropical Southeast Atlantic Coastal Region”为题,发表在Science Advances期刊上。论文第一作者是南海海洋所博士研究生刘衡,研究员张磊为通讯作者。合作者还包括美国国家海洋和大气管理局(NOAA)研究员Michael McPhaden、科罗拉多大学教授Weiqing Han和河海大学硕士生李海禹。

热带东南大西洋(TSEA)沿岸区域有着高生产力和丰富的渔业资源。然而,海洋极端高温事件,即海洋热浪,能够对近岸的海洋生态系统造成严重破坏,进而影响沿海居民生产生活与区域社会经济。因此,准确预测TSEA沿岸海洋热浪的发生,有助于提高极端事件的预警能力,从而降低风险与损失。然而,该区域海洋热浪的形成机制仍缺乏系统性的认识,对热浪的预测能力仍有待提升。

印度洋偶极子(IOD)是热带印度洋的主要气候变率模态之一,其盛期发生在北半球秋季(南半球春季)。前人研究发现IOD达到峰值之后,可以通过大气遥相关过程调控热带大西洋海气耦合系统,造成热带大西洋海表温度升高,为海洋热浪的发生提供了有利条件。通过分析观测数据,团队发现正IOD事件能够造成南半球夏季TSEA沿岸海洋热浪发生概率提升至其他年份的6倍以上。

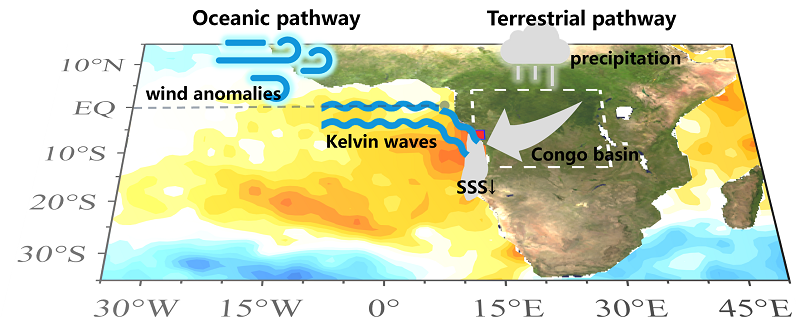

正IOD事件通过两条路径影响TSEA沿岸海温并引发海洋热浪(图1):一方面,正IOD引起赤道大西洋西风异常,激发海洋下沉开尔文波,波动传播至TSEA沿岸区域,并引起局地温跃层加深、海温升高,促进了海洋热浪的发生;另一方面,正IOD还可以引起非洲中部降水增多,从而增强刚果河入海的淡水径流,引起近岸海洋层结增强以及混合层变浅,进一步助推海温升高以及海洋热浪的发生。利用气候模式开展的印度洋起搏器试验结果也证实了IOD对TSEA沿岸区域海洋热浪的显著调控作用。

研究团队基于上述过程建立了TSEA区域海洋热浪的经验预测模型,利用南半球春季IOD指数对夏季的海洋热浪进行预测。模型展现出较好的预测能力,提前3个月预测的月均海洋热浪天数与观测结果相关性达0.63。这一结果也表明IOD是调控TSEA海洋热浪的主要因子。

该研究阐明了印度洋对热带东南大西洋沿岸海洋热浪的影响机制,深化了对于跨洋盆相互作用的认识,为该区域的海洋极端事件预警、提升气候预测与风险防范能力提供了理论依据。该研究获得国家自然科学基金创新研究团队项目、广东省基础与应用基础研究卓越青年团队项目等的联合资助。

论文信息:Liu,H.,L. Zhang,M. J. McPhaden,W. Han,and H. Li,2025: Positive Indian Ocean Dipole intensifies marine heatwaves in the tropical southeast Atlantic coastal region. Sci. Adv.,11,eadx8525,https://doi.org/10.1126/sciadv.adx8525.

原文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adx8525

图1 正的印度洋偶极子事件对热带东南大西洋沿岸海洋热浪远程影响示意图。海洋路径:正IOD事件引起的赤道大西洋西风异常激发海洋开尔文波,使TSEA沿岸海域的温跃层加深,海温升高,海洋热浪活动增强;陆地路径:正IOD事件发生使非洲中部降水增加,增强刚果河流量,从而导致TSEA沿海区域混合层变浅,有利于海温升高和海洋热浪发生。

附件下载: