-

南海所 | 首次鉴定甲壳类甲基法尼酯结合蛋白

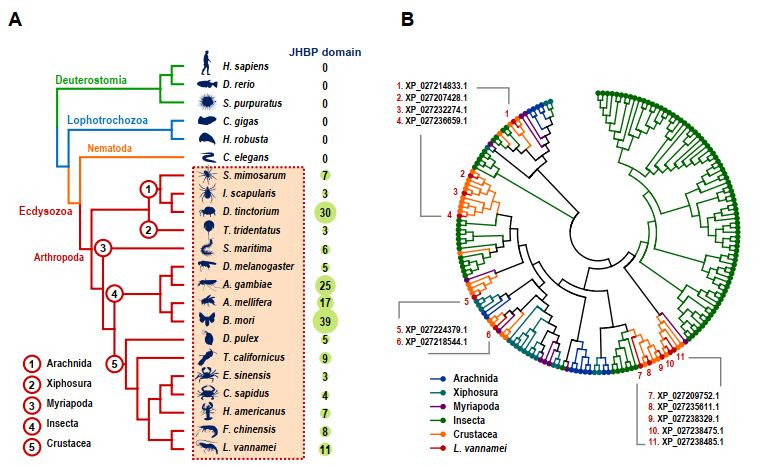

近日,中国科学院南海海洋研究所水产品种创制与高效养殖全国重点实验室、热带海洋生物资源与生态实验室(LMB)胡超群研究员团队与河北大学、上海海洋大学合作,在甲壳类发育调控机制方面取得重要进展。该研究首次鉴定甲壳动物的甲基法尼酯结合蛋白(MFBP)基因,并阐明其在甲基法尼酯保护和对虾蜕皮调控中的关键作用。相关研究成果以“Crustacean Methyl Farnesoate Binding Protein (MFBP) is an Insect Juvenile Hormone Binding Protein Homolog (JHBP) that inhibits molting” 为题发表于生物化学经典权威期刊《Journal of Biological Chemistry》(JBC,Nature Index收录)。联合培养博士生杨昊和研究员陈廷为共同第一作者,研究员胡超群、研究员陈廷与上海海洋大学教授吴旭干、河北大学教授张继泉为共同通讯作者。甲基法尼酯(MF)是甲壳动物生长、发育和生殖等生理过程的关键调控激素,但其在血淋巴中循环过程中易受到代谢酶作用降解。上世纪90年代,科学家发现甲壳动物血淋巴中存在可以保护MF的蛋白,但其具体成分一直未有鉴定。研究团队通过跨基因组分析,筛选甲壳动物中含有保幼激素结合蛋白(JHBP)结构域的基因(图1),在凡纳滨对虾中获得一个肝胰腺高表达基因,该基因编码产物与MF具有剂量依赖性的特异结合能力(图2),因而命名为甲基法尼酯结合蛋白(MFBP)。凡纳滨对虾MFBP在结构上对MF具有结合偏好,在血淋巴中可以保护MF免受降解,从而介导对虾蜕皮抑制作用。该研究不但为解析甲壳类与昆虫类JH/MF系统的进化差异提供了新见解,也为通过内分泌手段调控经济甲壳动物生长发育提供了科学依据。该研究由中国科学院战略性先导科技专项(B类)、国家自然科学基金、广东省现代化海洋牧场适养品种核心技术攻关项目等共同资助完成。相关论文信息:Yang H#,Chen T#,*,Zhang X,Zhou MY,Zhang LP,Yan AF,Chen WH,Tan GL,Liang JX,Ren CH,Chen XL,Li Z,Ruan Y,Li JX,Li HM,Luo P,Wang YH,Jiang X,Yin JY,Ma B,Zhu CH,Wu XG*,Zhang JQ*,Hu CQ*. Crustacean Methyl Farnesoate Binding Protein (MFBP) is an Insect Juvenile Hormone Binding Protein Homolog (JHBP) that inhibits molting. J Biol Chem 2025 301(7):110297原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021925825021477?via%3Dihub图1 甲壳类JHBP结构域基因筛选图2 MFBP与MF的ITC和SPR结合曲线

2025-06-30

-

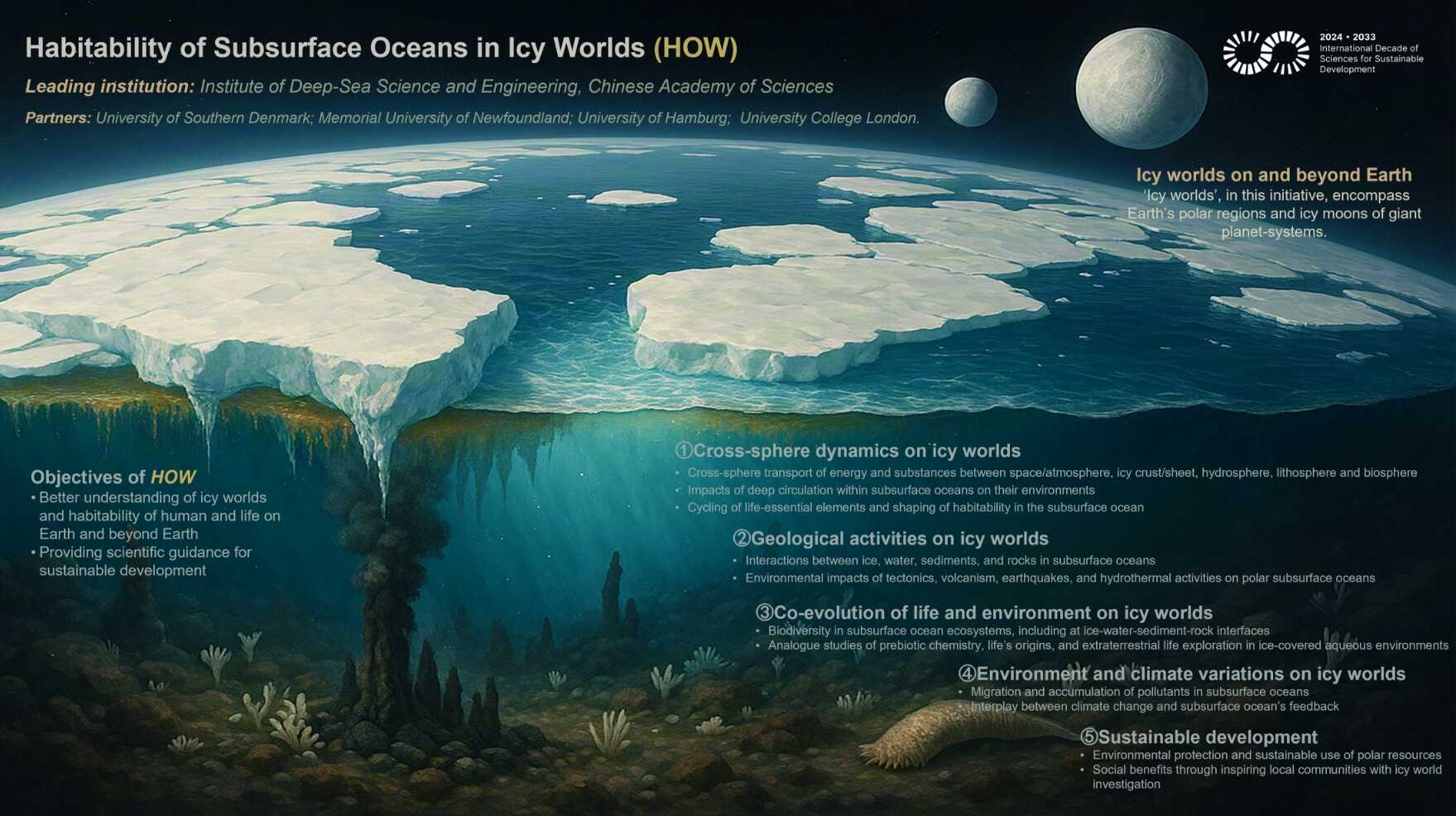

联合国教科文组织科学十年(IDSSD)“冰冻世界海洋宜居性(HOW)”计划获批

5月5日,由中国科学院深海科学与工程研究所(简称深海所)牵头的国际大科学计划“Habitability of Subsurface Oceans in Icy Worlds (HOW)”获得联合国教科文组织(UNESCO)可持续发展国际科学十年(International Decade of Sciences for Sustainable Development, IDSSD)执行委员会批准。5月5日,由中国科学院深海科学与工程研究所(简称深海所)牵头的国际大科学计划“Habitability of Subsurface Oceans in Icy Worlds (HOW)”获得联合国教科文组织(UNESCO)可持续发展国际科学十年(International Decade of Sciences for Sustainable Development, IDSSD)执行委员会批准。 “科学十年”由联合国大会于2023年8月正式设立,并由联合国教科文组织牵头实施,是一项面向全球的科学倡议,旨在以科学促进全球协作,加速实现可持续发展目标。“科学十年”倡导基础科学、应用科学、社会科学与人文科学的交叉融合,推动社会、经济与环境的积极转型,构建人人可参与、可受益的科学文化。其核心使命是动员全社会力量,确保科学服务于全人类的共同福祉。该倡议包含计划(Programme)、项目(Project)和活动(Activity)三类参与机制。其中,“计划”作为长期战略行动,服务于一个或多个“科学十年”预期成果,支持至少两个十年目标的实现,是推动全球科学协作与系统变革的关键路径。“冰冻世界海洋宜居性(HOW)”计划由深海所牵头,丹麦、加拿大、德国、英国等国家科研机构共同发起,聚焦地球极地冰下海洋的环境特征与生命宜居性,重点研究冰圈、水圈、岩石圈、生物圈等多圈层之间的相互作用及其对生命演化和环境可持续性的影响,旨在为全球气候变化应对、极地生态保护及地外生命探索提供系统性科学支持。该计划主要面向地球极区冰下海洋,也涵盖太阳系中冰卫星上的冰下海洋。地球极区的冰下海洋是研究地外生命潜在生存环境的理想类比平台,也是在全球气候变化背景下理解宜居性演化机制的关键科学窗口。按照2025至2035年为期十年的研究周期,HOW计划将围绕五大核心科学主题——多圈层相互作用、地质活动、生命与环境共演、环境与气候变化、可持续发展策略——开展多学科、跨国界的合作研究。依托“奋斗者”号载人潜水器、“探索三号”极地科考船等先进技术装备平台,实施极区冰下载人深潜科考和地外冰下海洋环境类比研究。同时,HOW团队将通过“科学十年”官方平台定期发布进展报告,推动科研数据与成果的开放共享,促进国际协作,并积极面向全球科研界和青年科学家开放实验设施与合作机会,打造开放、包容、共建共享的冰下海洋研究生态。该计划的实施,将拓展人类对地球与冰卫星海洋极端环境及生命极限的系统性认知,深化科学技术在可持续发展领域的战略作用,并为探索生命起源、应对气候变化、保护极地生态系统和探索地外生命提供重要科学支撑。

2025-07-01

-

亚热带生态所团队入选2025年度首都高校师生服务乡村振兴行动计划资助项目

近日,北京市教育委员会公布《关于2025年首都高校师生服务乡村振兴行动计划入选团队的公告》,中国科学院亚热带农业生态研究所组织申报的《科技兴牧—云南省畜牧产业振兴与科技赋能的调研实践》项目成功入选,这是亚热带生态所第二次获批此项目。近日,北京市教育委员会公布《关于2025年首都高校师生服务乡村振兴行动计划入选团队的公告》,中国科学院亚热带农业生态研究所组织申报的《科技兴牧—云南省畜牧产业振兴与科技赋能的调研实践》项目成功入选,这是亚热带生态所第二次获批此项目。该项目由2023级博士研究生王芳作为项目负责人,在畜禽健康养殖与农牧复合生态研究中心姚康研究员和人事教育处处长叶冬煦的指导下开展。计划重点围绕云南省畜牧产业发展中的关键问题,通过走访调研等多种形式,充分发挥科研院所的专业优势,形成助力乡村振兴的有效模式,为乡村振兴贡献力量。据悉,首都高校师生服务乡村振兴行动计划是北京市教工委为深入学习贯彻习近平总书记给中国农业大学科技小院学生重要回信精神,教育引导广大师生发挥智力优势,深入乡村一线,助力乡村振兴,上好特色“大思政课”,推动习近平总书记重要回信精神形成生动实践而设立的。中国科学院大学本年度共2个团队获批。2025年首都高校师生服务乡村振兴行动计划部分入选名单

2025-06-27

-

广州健康院联合开发基于树枝状类脂的脂质纳米颗粒靶向巨噬细胞用于红斑狼疮治疗

近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院巫林平研究员和中山大学附属第三医院林智明主任医师团队联合在Chemical Engineering Journal杂志在线发表题为“Macrophage-targeted lipid nanoparticles based on Dendron-like lipids deliver mTOR inhibitor to alleviate systemic lupus erythematosus”的研究论文。该研究合成了一系列具有不同功能化学基团的树枝状类脂分子,并基于此构建和筛选获得具有天然靶向巨噬细胞能力的脂质纳米颗粒(LNP),进一步验证了包载哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mTOR)抑制剂雷帕霉素的LNP可以有效的对系统性红斑狼疮(SLE)模型小鼠进行治疗,同时阐明了其对巨噬细胞mTORC1信号通路的调控机制。本研究为基于纳米药物靶向巨噬细胞的SLE治疗提供了重要的理论依据和新的治疗策略。近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院巫林平研究员和中山大学附属第三医院林智明主任医师团队联合在Chemical Engineering Journal杂志在线发表题为“Macrophage-targeted lipid nanoparticles based on Dendron-like lipids deliver mTOR inhibitor to alleviate systemic lupus erythematosus”的研究论文。该研究合成了一系列具有不同功能化学基团的树枝状类脂分子,并基于此构建和筛选获得具有天然靶向巨噬细胞能力的脂质纳米颗粒(LNP),进一步验证了包载哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mTOR)抑制剂雷帕霉素的LNP可以有效的对系统性红斑狼疮(SLE)模型小鼠进行治疗,同时阐明了其对巨噬细胞mTORC1信号通路的调控机制。本研究为基于纳米药物靶向巨噬细胞的SLE治疗提供了重要的理论依据和新的治疗策略。SLE是一种复杂的自身免疫性疾病,其中免疫细胞mTORC1信号通路的异常激活已被证实可造成自噬功能损伤,是SLE的重要致病机制之一。近年来mTOR抑制剂雷帕霉素已被用于自身免疫性疾病的临床治疗,但其口服生物利用度低,长期用药副作用明显。尽管已有研究利用纳米药物递送以提高雷帕霉素体内疗效,但依赖抗体修饰的靶向策略存在免疫原性风险高、制备工艺复杂等问题。为解决上述问题,研究团队采用发散合成法合成了一系列具有氟化、甲基化或吡咯烷酮化功能化学基团的树枝状类脂分子,并结合LNP技术构建和筛选出一种氟化表面修饰的新型C18-3F LNP。该LNP可在免疫器官脾脏和骨髓中特异性蓄积,无需抗体修饰即可实现对巨噬细胞的天然靶向。利用包载雷帕霉素的Rapa@C18-3F LNP,研究团队进一步证实该LNP可显著延缓SLE模型MRL/lpr小鼠的免疫系统激活,修复小鼠皮肤损伤,有效缓解狼疮性肾炎症状。同时,研究团队证明了Rapa@C18-3F LNP可抑制SLE模型小鼠的巨噬细胞mTORC1信号通路异常激活,促进巨噬细胞的M2极化,并恢复其自噬功能,促进异常沉积的自噬体降解清除。此外,研究团队发现Rapa@C18-3F LNP可逆转雷帕霉素长期给药导致的耐药性,且连续给药后均未发现明显的毒副作用,证明该LNP可在长期用药过程中保持良好的治疗效果以及生物安全性。广州健康院巫林平研究员和中山大学附属第三医院林智明主任医师为该论文的共同通讯作者,中山大学博士生杜珂倩和广州健康院博士生何冠涛为共同第一作者。研究项目得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、广州市科技重点研发项目、广东省自然科学基金等经费的支持。论文链接图1 基于树枝状类脂的巨噬细胞靶向脂质纳米颗粒负载mTOR抑制剂缓解系统性红斑狼疮

2025-06-30

-

华南植物园破解茜草科异型花柱多态性之谜:生长素基因成关键“开关”

花朵的千姿百态从何而来?科学家发现,传粉昆虫的“偏爱”是重要推手!被子植物为吸引传粉者,演化出精妙的花部结构。有趣的是,在亲缘关系较远的植物中,相似的传粉环境会让花朵“殊途同归”—形成趋同演化的形态特征。然而,同一性状趋同演化背后的基因密码是否相同是进化生物学的核心谜题之一。异型花柱(heterostyly)现象堪称植物花结构的精巧设计:同一个物种的群体中存在两种或三种花型,雌蕊和雄蕊高度呈互补排列(如高柱头配矮花药,矮柱头配高花药),这种花部结构的“交互异位”不但能够促进花粉精确传递,促进异株授粉,维持种群多样性,而且还能减少花粉干扰与避免近亲繁殖。异型花柱这类植物花部结构多态性现象至少在被子植物28个科中被发现,其中茜草科中发现有最多的属和种具有异型花柱的性系统,然而调控花柱长短相关基因及分子调控机制却仍然成谜。中国科学院华南植物园罗世孝研究团队以茜草科玉叶金花属(Mussaenda)为研究对象,结合基因组从头组装、比较基因组、群体基因组、转录组和系统发育等手段,鉴定了控制玉叶金花属异型花柱发育的超基因(S-locus supergene)的结构及其起源演化规律。研究发现(1)控制玉叶金花属异型花柱发育的超基因由3个紧密连锁的基因(MuIAA,MuGA3ox,MuAPs)组成,且只存在于短柱花个体中,呈半合子结构;(2)由于半合子结构导致的重组抑制,S-locus 所在基因组区域比其两侧区域富集显著高比例的重复序列;(3)S-locus 超基因是通过基因的逐步复制并且插入到该区域所形成的, 其中MuIAA 的复制出现在茜草科分化之前,而MuGA3ox 则出现在茜草科物种分化之后;(4)超基因中名为MuIAA的生长素响应基因在短花柱的雌蕊和花筒部位高度活跃,是调控花柱长短的候选基因。该研究不仅证实异型花柱演化在分子上存在趋同机制(S-locus 的普遍半合子结构),更首次揭示生长素相关基因在调控花柱长短的核心作用。未来进一步的科学问题包括为什么某些植物类群更易演化出异型花柱?激素代谢通路如何影响这类精巧结构的存续?这些发现将为解析植物多样性起源打开新窗口。相关研究成果以“Genomic evidence unveils the genetic architecture and evolution of the S-locus controlling heterostyly in Rubiaceae” 为题于近日发表于植物学期刊New Phytologist (《新植物学家》)(IF5year=10.3)上。华南植物园副研究员袁帅为论文第一作者,罗世孝研究员和张奠湘研究员为共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金(32370239)和华南植物园青年人才专项(QNXM-06)的资助。文章链接:https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.70311图1. 三种玉叶金花属植物图片。下侧解剖图分别展示长柱花和短柱花结构。图2. 玉叶金花属S-locus 超基因的半合子结构及其分子进化规律。图3. 玉叶金花属长柱花和短柱花的花柱和花冠管的差异表达基因。S-locus 基因MuIAA 和MuAPs 在短柱花中显著高表达。<!--!doctype-->

2025-06-25

-

华南植物园绘制全球(近)自然土壤有效磷含量分布图

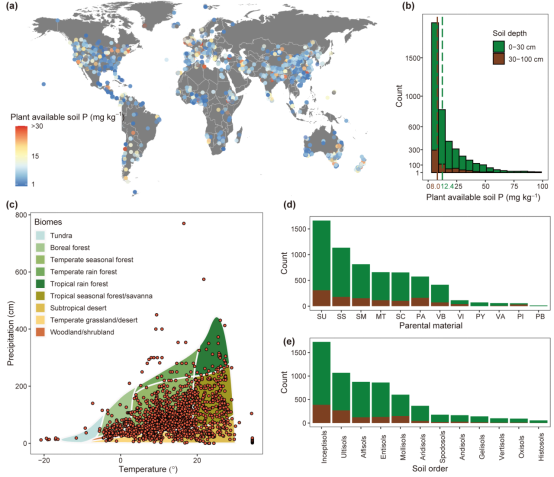

磷(P)通常是陆地生态系统中限制植物生产力的关键养分,在许多自然和半自然生态系统中,其可利用性直接决定着植物群落的结构、初级生产力以及养分利用效率。土壤是植物获取磷的主要来源,而植物可利用磷是土壤总磷中能被植物根系直接吸收的那一小部分,尤其对缺乏分泌羧化物以溶解难溶磷的植物来说,这部分有效磷更为关键。由于磷在土壤中迁移性差、再生缓慢,且易受pH值、有机质含量、矿物组成和水文条件等多种环境因子的影响,土壤有效磷的时空异质性极强。因此,明确其含量、储量、空间分布及环境驱动机制,不仅是深入理解陆地生态系统磷循环与植物养分限制的基础,也对于预测全球变化背景下养分格局变化、生态系统功能稳定性及碳-养分耦合关系具有重要意义。特别是在全球气候变化和人类活动不断加剧的背景下,建立全球尺度的土壤有效磷数据集和分析框架,对于改进陆地生态系统模型和提升全球生物地球化学循环预测能力具有重要应用价值。基于已有全球土壤有效磷数据库及相关文献数据,本研究从约36,000篇涉及五种主要有效磷提取方法的文献中筛选信息,最终构建了一个包含6,253条观测值、覆盖3,353个(近)自然生态系统样点的全球土壤有效磷含量数据集。该数据库还整合了关键的气候、地形、母岩、植被等环境因子,用于解析全球尺度土壤有效磷的分布格局及其驱动机制。研究结果表明,土壤有效磷在不同母岩类型、土壤类型、生物群落和大陆间存在显著差异,数值范围从0.01至99.2 mg·kg⁻¹不等,全球表层(0–30 cm)和深层(30–100 cm)土壤的平均值分别为12.4和8.0 mg·kg⁻¹。母岩类型、土壤总磷、海拔高度和土壤类型是最重要的土壤有效磷含量预测变量;土壤有效磷整体上随纬度增加而增加,但在相同纬度带内表现出高度异质性。估算结果显示,全球表层和深层土壤的有效磷库(不含南极洲)分别为0.73 ± 0.23 Pg (平均±标准偏差)和 1.59 ± 0.50 Pg(1 Pg = 10¹⁵ g)。本研究首次在全球尺度系统评估了土壤有效磷的空间分布与主控因子,绘制了高分辨率的有效磷全球分布图,为深入理解陆地磷循环过程提供了基础数据支持,并可用于改进地球系统模型中陆地磷循环模块的参数化与约束。以上结果以“Global Distribution and Influencing Factors of Plant‐Available Phosphorus in (Semi‐)Natural Soils”为题在线已近期发表在地球科学主流期刊Global Biogeochemical Cycles (IF2024=5.5),论文第一作者为华南植物园生态中心陈焕镛副研究员罗先真和硕士研究生郭聪慧,侯恩庆研究员为通讯作者,瓦赫宁根大学Julian Helfenstein和西澳大学的Hans Lambers等作者参与了该研究。研究得到国家自然科学基金和广东省基础与应用基础研究基金的共同资助。该研究是研究组全球磷分布格局系列研究中的一个重要部分。论文链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2025GB008513;该研究的原始数据、土壤有效磷分布图和R代码等也可以免费下载:https://doi.org/10.6084/m9.figshare.24088368前期相关研究包括土壤磷组分数据集(Scientific Data,2018,https://doi.org/10.1038/sdata.2018.166);总磷含量和空间分布(Earth System Science Data,2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-5831-2021);土壤磷组分空间分布(Biogeosciences,2023,https://doi.org/10.5194/bg-2023-22)。图1. 研究中收集到的6253个自然生态系统样地级土壤有效磷分布图图2. 土壤有效磷在0-30 cm 和30-100 cm土层的全球分布图

2025-06-29

-

华南植物园揭示森林恢复过程中微生物功能与有机碳分子复杂性的关联机制

森林恢复对土壤有机碳(SOC)积累至关重要,但其稳定性与有机质分子复杂度及微生物活动的互作机制尚不清楚。该研究选取鼎湖山和鹤山不同恢复阶段的森林,创新性地结合热裂解-气相色谱/质谱(THM-GC-MS)和高通量测序技术,在分子水平解析了有机质复杂度与微生物功能的动态关联,发现有机质分子多样性随恢复提升,O层和A层的有机质α多样性均显著增加,且微生物功能多样性与生物量可解释50%以上的SOC和分子复杂度变化。中国科学院华南植物园恢复生态学团队研究进一步揭示了不同土层的差异化调控机制:在O层土壤中,微生物功能多样性增加但生物量减少,导致有机质分子复杂性增加而有机碳含量降低;A层土壤则呈现微生物生物量与功能多样性同步提升,共同促进有机碳积累和分子复杂性增强。这种分层差异主要受微生物养分限制状况驱动,同时初始凋落物组成决定了微生物分解产物的趋同或分化特征。该发现从分子层面阐明了森林恢复对增强土壤有机质稳定性的积极作用。研究结果强调森林恢复能有效提升有机质分子复杂度,增强碳稳定性,改善土壤养分(如氮磷供给)可缓解微生物限制,维持其功能多样性,恢复实践中需兼顾植被(凋落物输入)与土壤管理,以优化碳固存。该研究首次从分子层面揭示了森林恢复过程中土壤养分状况对微生物功能多样性与有机碳分子复杂性关联的调控机制,为提升森林土壤碳固存能力提供了重要理论依据。研究成果不仅深化了对森林土壤碳循环机制的理解,强调了土壤养分可利用性在维持微生物功能多样性中的关键作用,更为实现碳中和目标下的森林恢复实践提供了重要科学依据,对制定森林碳管理策略具有重要指导意义。最新研究成果已近期发表在国际学术期刊Journal of Environmental Management上。中国科学院华南植物园生态与环境科学研究中心的张静副研究员为论文第一作者,刘占锋研究员为通讯作者,研究得到了广东基础与应用基础研究旗舰项目和国家自然科学基金等项目资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.126312图1. 土壤有机碳含量和分子复杂性的微生物驱动机制及调控因素

2025-06-29

-

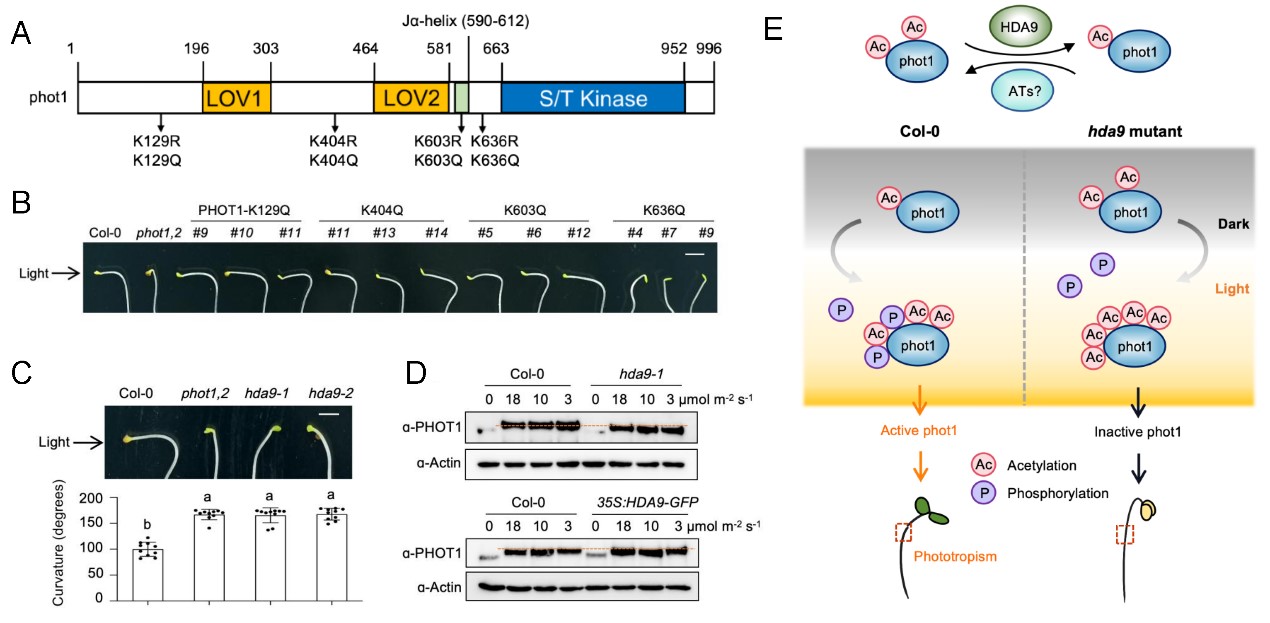

华南植物园揭示乙酰化修饰调控植物向光性分子机制

植物的向光性(phototropism)是一种关键的环境适应性机制,使其能通过调整生长方向来优化对光能的捕获,提升光合效率并促进生长发育。向光素phototropin 1(phot1)作为核心的光受体,介导了植物对蓝光的感知和向光性反应。尽管已有的研究鉴定了phot1下游信号通路组成和功能,但连接光信号与phot1激酶活性的关键调控因子至今仍未被发现。中国科学院华南植物园刘勋成研究团队鉴定发现phot1的多个赖氨酸位点发生乙酰化修饰,并证实保守的赖氨酸位点(K636)的乙酰化修饰调控其自磷酸化和激酶活性,影响植物的向光性反应;遗传表型筛选发现赖氨酸去乙酰化酶HDA9为调控植物向光性和phot1活性的关键上游因子,通过调节phot1的乙酰化水平影响其磷酸化与激酶活性;同时,证实该"乙酰化-磷酸化协同调控"作用在不同物种如番茄、烟草和花生中具有高度的保守性,凸显该机制在植物向光性信号转导途径中的广泛性与重要性。基于以上结果,研究组提出乙酰化修饰连接光信号和phot1激活的分子模式:在感知环境光信号后,phot1快速发生磷酸化修饰,进而激活其信号转导功能,同时显著降低phot1与HDA9的结合能力。随后,在未知乙酰转移酶(Acetyltransferases,ATs)的作用下,乙酰化修饰的phot1逐渐积累,形成负反馈调节环路。该机制通过抑制phot1过度磷酸化来防止光信号过度放大。这种循环进行的“乙酰化-去乙酰化修饰”模块构成了精确的分子制动系统能够微调向光性信号转导强度,从而确保植物获得最佳生长响应。这种独特的模式展示了植物光信号转导途径的高度精确性和可塑性。本研究为农作物的光适应性和光能高效利用遗传育种提供了新的理论基础。相关研究成果以 “Histone Deacetylase 9 Modulates Phototropin 1 Acetylation Dynamics to Fine-Tune Phototropic Responses in Plants”为题于近期发表在国际学术期刊Plant Communications(《植物通讯》)(IF2024 11.6)上。华南植物园梁敏婷助理研究员和邓书林研究员为共同第一作者,刘勋成研究员为通讯作者。研究团队成员包括张艺副研究员、列志旸副研究员、公共实验室戴光义博士、研究生杨泳怡和实习生郭景源。该研究得到国家自然科学基金和广东省科技计划等项目的资助。论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590346225001865图1. 分子模式:HDA9介导phot1乙酰化-磷酸化动态平衡调控植物向光性

2025-06-25

-

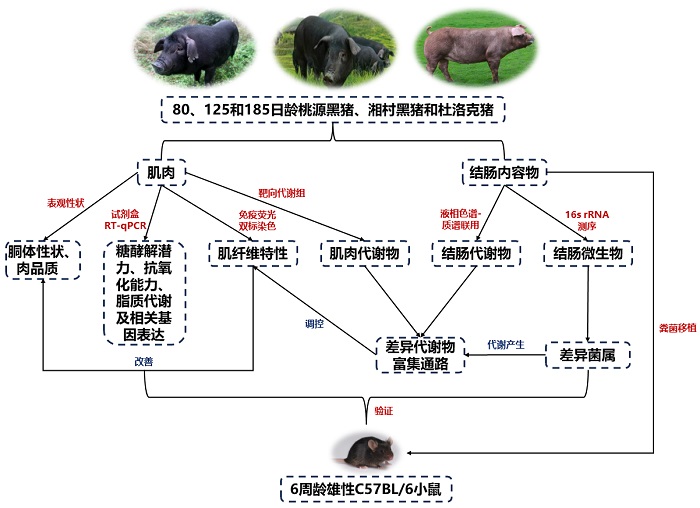

亚热带所 | 地方品种猪肉品质形成机制及微生物调控研究取得新进展

猪肉消费量占全球肉类消费量的三分之一,是我国重要的肉类来源。我国地方品种猪的资源丰富,并且多数品种以肉质优良而著称。因此,揭示其优质肉形成的分子机制,对通过营养调控策略改善商品猪的肉品质具有重要意义。近年来的研究表明,肠道微生物及其代谢产物在肉品质形成过程中发挥着重要作用,但其具体作用机制尚不明确。猪肉消费量占全球肉类消费量的三分之一,是我国重要的肉类来源。我国地方品种猪的资源丰富,并且多数品种以肉质优良而著称。因此,揭示其优质肉形成的分子机制,对通过营养调控策略改善商品猪的肉品质具有重要意义。近年来的研究表明,肠道微生物及其代谢产物在肉品质形成过程中发挥着重要作用,但其具体作用机制尚不明确。近期,中国科学院亚热带农业生态研究所孔祥峰研究员团队通过多组学联用技术,系统比较了杜洛克猪(父本)、桃源黑猪(母本)及其杂交培育品种湘村黑猪的肉品质、肌肉特性、代谢组特征及肠道菌群的差异,并利用粪菌移植(FMT)技术验证了关键菌群的功能。相关研究成果发表在Food & Function(2023)和npj Biofilms and Microbiomes(2025)等国际重要学术期刊上。研究结果表明:1)桃源黑猪和湘村黑猪的慢肌纤维比例显著高于杜洛克猪,肌纤维横截面积更小,系水力和肌内脂肪含量更高,但胴体重较低。2)肌肉靶向代谢组检测发现了24种差异代谢物,其中β-丙氨酸和苹果酸含量与肌肉系水力呈显著正相关。3)地方品种猪肌肉中脂质分解相关基因(HSL、ATGL和CPT1)和糖酵解相关基因(LDH和PFKFB3)的表达较低,是其肌内脂肪含量较高而糖酵解潜力较低的原因。4)地方品种猪结肠中乳杆菌(Lactobacillus)的丰度较高,并可通过色氨酸代谢途径促进犬尿酸的合成;犬尿酸可激活肌肉AMPK/PGC-1α信号通路,上调肌肉中慢肌纤维的比例。5)FMT实验证实,移植地方品种猪肠道菌群的小鼠,机体犬尿酸水平和肌肉AMPK表达水平提高,其慢肌纤维比例呈上升趋势。总之,地方品种猪的优良肉品质与其高比例的慢肌纤维、较强的脂代谢特征及肠道菌群驱动的犬尿酸-AMPK/PGC-1α轴密切相关。该研究首次揭示了乳杆菌通过色氨酸代谢调控肌纤维类型转化的机制,为通过干预微生物代谢改善商品猪的肉品质提供了新策略。本研究得到了国家重点研发计划课题、国家自然科学基金区域创新发展联合基金重点项目、国家自然科学基金外国学者研究项目和湖南省自然科学基金项目的共同资助。论文链接:1 2研究技术路线主要研究结果注:A. 三个品种猪慢肌纤维比例;B. 三个品种猪肌肉差异代谢物通路分析;C. 三个品种猪结肠乳杆菌丰度;D. 乳杆菌与色氨酸代谢物相关性网络图;E. 移植不同品种猪粪菌小鼠慢肌纤维比例。地方猪肠道微生物调控肌纤维类型机制示意图

2025-06-26

-

南海海洋所 | 研究揭示海底地形对海啸波的深远影响

近日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质实验室研究员邱强团队联合中山大学和国家海洋预报中心等单位,深入探讨了南海一个半封闭环礁在海啸波作用下的水动力学特征,揭示了海底地形对海啸波传播、震荡和海流的显著影响,为沿海灾害评估和减灾措施提供了新的视角。相关成果发表于Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics(计算流体力学的工程应用)。珊瑚礁因地形特征独特,对海啸、风暴潮等灾害较为脆弱。然而,目前对于岛礁的海啸影响研究仍相对较少。研究团队通过模拟马尼拉数百种地震情景,发现半封闭环礁潟湖内的浅水区域会捕获海啸波并使其振荡超过30小时,产生多次放大海啸波和强海流。这一现象主要由岛体主轴尺寸主导。研究还发现,长期振荡可能导致强烈的侵蚀作用,对沿海设施造成破坏。该研究强调了海底地形在海啸灾害评估中的重要性,呼吁对更多低海拔岛礁进行详细调查,以完善海啸风险评估和减灾措施。本项研究得到国家科技部重点研发计划项目、广东省创新团队、南方海洋科学与工程创新团队珠海实验室等资助。文章信息:Qiang Qiu,Linlin Li,Fating Li,Tingting Zheng,Jinghe Cao & Peitao Wang (2025) Sustained tsunami-wave excitations and oscillations in the lagoon of a semi- enclosed atoll island in the South China Sea,Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics,19:1,2507752,DOI: 10.1080/19942060.2025.2507752原文链接:https://doi.org/10.1080/19942060.2025.2507752图1 南海及周边地震和历史海啸事件分布。带颜色的箭头区域展示马尼拉俯冲带不同区段海啸波的能量传播方向

2025-06-20