-

南海海洋所|首个红树林精准生态修复与成效评估技术团体标准发布

近期,由中国科学院南海海洋研究所牵头主导编制的团体标准《红树林精准生态修复与成效评估技术规程》(T/CI 874–2025)由中国国际科技促进会标准化工作委员会批准发布、实施,并已在全国团体标准信息平台发布(https://www.ttbz.org.cn);该标准为我国首个红树林精准生态修复与成效评估技术标准,有望解决目前红树林精准生态修复与成效评估无技术规程可依的局面,进一步促进我国红树林保护和发展。红树林生态系统处于海陆动态交界面、周期性遭到海水浸淹的潮间带环境,作为独特的海陆边缘生态系统,具有很高的生态、社会和经济价值,尤其在发展近海渔业、净化环境、固碳增汇等方面。由于全球气候变化和人类活动双重影响,如海平面上升、温度异常和污染加剧等导致区域环境异常变化。2024年全球红树林联盟(Global Mangrove Alliance)发布了《2024全球红树林状况(The State of the Word’s Mangroves 2024)》报告,目前年全球约有1470万公顷的红树林,与2005年联合国粮农组织(FAO:The Word’s Mangroves 1980-2005)报告全球红树林有1700万公顷相比,全球红树林面积净减少230万公顷,全球50%的红树林面临崩溃的风险。因此,如何加快恢复受损红树林生态系统已成为国际海洋科学亟需解决问题之一,为了扭转红树林退化和消失现状,红树林的生态修复与保护已经成为了国际海洋科学研究领域中的热点内容之一。目前,我国现有2.71万公顷红树林,为更好地保护红树林,2020年中国政府发布了《红树林保护修复专项行动计划(2020-2025年)》,预计到2025年中国红树林面积将达到3.6万公顷,助力国家“双碳”战略实施。迄今为止,国内外都没有红树林精准生态修复与成效评估规程,为了规范不同生境红树林生态修复与成效评估技术应用,迫切需要制定红树林精准生态修复与成效评估技术规程,进一步指导红树林精准生态修复与成效评估生产实践,促进我国乃至南亚、东南亚红树林生态保护和生物资源可持续发展,助力国家海洋生态文明建设,支撑国家“一带一路”倡议。《红树林精准生态修复与成效评估技术规程》中确立了红树林精准生态修复的原则和修复技术流程,包括不同生境(抗高温、耐低温、抗污染、抗冲淤和耐盐)红树植物物种选择、筛选与配置以及微生物修复群落配置等,给出了红树林精准生态修复的成效评估方法。该标准所提出的技术规程力求符合实际、便于操作,并符合国家有关法律法规的要求。确保了红树林精准生态修复与成效评估工作有标可依,填补了国家该领域标准的空白,为海洋生态文明建设提供技术支撑,促进红树林精准生态修复和成效评估工作发展,提升红树林的生态健康水平和功能服务效果。该规程适用于不同生境红树林精准生态修复与成效评估。团体标准编制的主要工作由中国科学院南海海洋研究所王友绍红树林研究团队完成,广东湛江红树林国家级自然保护区管理局、广东雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区管理局、广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局和温州市洞头区海洋经济科技创新中心为该标准的参与编制单位。该标准的编制得到2024年绿美广东生态建设重点任务保障专项资金项目、2021年南沙区高端领军人才创新团项目、中国科学院A类战略性先导科技专项(美丽中国生态工程)和国家自然科学基金重点项目等项目的资助和技术支持。广东湛江红树林耐盐、抗污染生态修复技术示范区浙江温州红树林耐低温、抗污染生态修复技术示范区广东湛江红树林抗冲淤(抗风浪)生态修复技术示范区

2025-02-19

-

南海海洋所在南海晚新生代岩浆与流体活动成因机制研究取得重要进展

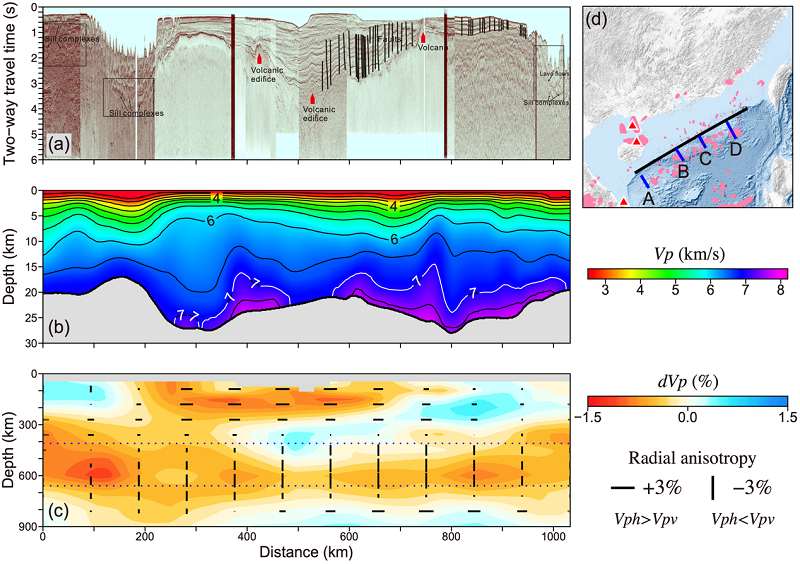

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室夏少红研究员团队联合日本东北大学,在南海晚新生代岩浆与流体活动成因机制研究方面取得了重要进展,相关研究成果发表于Science Bulletin《科学通报》期刊上。研究员夏少红为论文第一和通讯作者,副研究员苟涛为共同通讯作者,副研究员赵芳、副研究员范朝焰以及日本东北大学教授赵大鹏为共同作者。南海作为西太平洋最大的边缘海,其形成和演化一直是地质学界的热点问题。南海被认为是在中生代古太平洋板块俯冲的基础上,经过新生代岩石圈张裂和海底扩张而形成的。然而,南海在裂后期,尤其是海底扩张停止后,经历了广泛而强烈的晚新生代岩浆活动,这一现象在全球张裂陆缘中极为罕见,其成因机制一直存在争议。许多研究将南海晚新生代岩浆活动归因于海南及邻区下方的地幔柱作用。然而,由于缺乏典型地幔柱的大火成岩省和年龄递变的海山链,且深部成像未呈现出经典地幔柱的几何特征,海南地幔柱的存在及其对岩浆活动的影响一直存在争议。为解决这一问题,研究团队运用远震各向异性层析成像、深度学习生成的三维地壳模型以及多道地震反射数据,从深到浅系统研究了南海北部陆缘不同尺度的壳幔三维结构,精细刻画了海南地幔柱复杂的上升路径和上涌过程,并探讨了深部地幔过程与上覆地壳之间的潜在耦合关系。研究发现,海南地幔柱上涌物质在两个深度范围内发生了横向扩展:一是在地幔过渡带,由于相变和温度降低,地幔柱上涌物质的热化学状态发生变化,受到一定阻碍而发生横向扩展,但径向各向异性主要为负值,表明物质整体仍为向上的流动方向;二是在岩石圈尺度,雷琼地区各向异性表现为负值,表明地幔柱物质主要为垂向上涌,导致该地区火山喷发活动;而远离雷琼地区各向异性表现为正值,表明地幔柱物质主要沿北东-南西方向发生横向扩展。此外,海南地幔柱引发的岩浆活动与经典的夏威夷地幔柱存在显著不同。其岩浆侵入体的特征不再是大火成岩省和年龄递变的海山链,而是随着上覆地壳伸展减薄程度和沉积地层厚度的不同呈现出独特的特征。在地壳较厚的地区,地幔柱物质倾向于在下地壳中底侵,形成高速体;而在地壳显著减薄且沉积层较厚的区域,岩浆更易穿透地壳,导致岩床、岩脉等侵入体在沉积地层中广泛发育,并诱发海底流体喷发活动。研究还发现,海南地幔柱的形态和岩浆活动模式与南海的区域构造环境密切相关。南海在张裂之前的晚中生代时期,经历了古太平洋板块的复杂俯冲过程,目前仍被俯冲带所环绕。研究表明,南海深部地幔过渡带和下地幔中存在显著的俯冲物质痕迹,大量地壳物质和流体通过俯冲进入地球深部,榴辉岩等物质被卷入上升的地幔柱中。因此,海南地幔柱表现出热化学地幔柱的几何形态特征,榴辉岩等折返物质的加入削弱了上涌的正浮力,使得大部分岩浆物质在岩石圈层面发生横向流动,经局部聚集侵入到地壳和沉积层中,形成了现今南海晚新生代岩浆活动的分布态势。该研究不仅揭示了海南地幔柱在塑造南海张裂陆缘壳幔和地表地质过程中的重要作用,还为理解岩浆和海底流体活动的分布提供了新的视角。这一发现对于南海地区海底资源的勘探和地质灾害的评估具有重要意义,同时也为地幔柱活动和岩浆流体系统演化提供了独特的见解,有助于更好地理解地球深部过程与浅表地质响应的耦合关系。相关研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金项目、中国科学院南海海洋研究所自主部署项目、以及广东省基础研究与应用基础研究项目等支持。图1南海北部(a)多道地震反射数据、(b)深度学习生成的三维地壳模型、以及(c)远震各向异性层析成像地幔模型的垂直剖面。(b)、(c)中背景颜色分别代表P波速度(Vp)和扰动值(dVp)。(d)中黑色线段指示了剖面位置。(c)中水平和竖直短线分别表示P波径向各向异性正值(水平Vp>垂直Vp)和负值(水平Vp<垂直Vp),短线长度表示幅值。(d)中粉色区域指示了晚新生代玄武岩分布。图2 远震各向异性层析成像模型的三维视图。图3南海北部的多道地震反射剖面。(a-d)对应图1d中的A-D剖面。该图显示了海底火山、岩床、熔岩流和热液喷口的分布,注意到在火成岩侵入体上方出现了气体聚集、烟囱状区和沉积物变形。T60(红色曲线)对应于下中新统地层的底部。论文信息:Shaohong Xia*,Tao Gou*,Fang Zhao,Dapeng Zhao,Chaoyan Fan. Late Cenozoic magmatism of the South China Sea driven by the Hainan mantle plume. Science Bulletin,2024. 论文链接:https://doi.org/10.1016/j.scib.2024.12.010

2025-02-18

-

亚热带所在处理养殖废水过程中植物根际微生物的响应机制取得进展

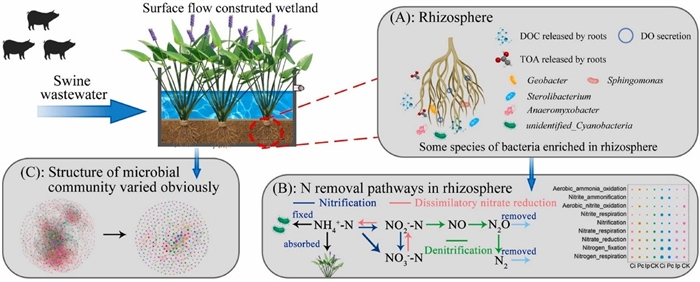

植物是人工湿地系统的重要组成部分之一,其根际是植物与微生物相互作用的主要区域。大约5%-21%的总光合固定碳以根系分泌物的形式转移到根际,根系分泌物可以改变根际微生物的丰度和多样性,进而影响人工湿地中氮的去除效率。然而,处理高负荷污水过程中植物根系分泌物的变化特征及根际微生物群落的响应机制仍不清楚。因此,中国科学院亚热带农业生态研究所吴金水研究员团队通过野外小区控制试验,选择了美人蕉、梭鱼草和黄菖蒲三种湿地植物对养殖废水进行处理。研究旨在揭示处理高负荷污水过程中湿地植物根际微生物群落的响应特征及氮去除机制。植物是人工湿地系统的重要组成部分之一,其根际是植物与微生物相互作用的主要区域。大约5%-21%的总光合固定碳以根系分泌物的形式转移到根际,根系分泌物可以改变根际微生物的丰度和多样性,进而影响人工湿地中氮的去除效率。然而,处理高负荷污水过程中植物根系分泌物的变化特征及根际微生物群落的响应机制仍不清楚。因此,中国科学院亚热带农业生态研究所吴金水研究员团队通过野外小区控制试验,选择了美人蕉、梭鱼草和黄菖蒲三种湿地植物对养殖废水进行处理。研究旨在揭示处理高负荷污水过程中湿地植物根际微生物群落的响应特征及氮去除机制。研究发现:相比于美人蕉,梭鱼草和黄菖蒲更适合处理含高浓度氮的养殖废水。梭鱼草和黄菖蒲根系分泌的溶解性有机碳(DOC)和总有机酸(TOA)在处理养殖废水后分泌速率增加,而美人蕉则呈现相反趋势。不同湿地植物根际微生物群落具有相同的优势门,但其相对丰度上存在差异。在处理养殖废水后微生物群落具有更加明显的协同和共生关系。养殖废水中的NH4+-N、TN浓度、pH、溶解氧(DO)含量以及根系分泌的丙二酸和琥珀酸可促进根际低丰度的氮循环功能微生物生长,进而增强微生物对氮素的降解能力,从而提高了人工湿地中氮的去除效率。本研究结果有助于进一步理解高负荷污水处理过程中植物根际氮的去除机理,也对人工湿地系统处理高负荷污水的功能提升技术具有重要理论价值。相关研究成果以Effect of root exudation on community structure of rhizosphere microorganism of three macrophytes during treating swine wastewater为题发表在环境科学与生态学Top期刊Journal of Environmental Management上。本研究得到了国家重点研发计划项目和国家自然科学基金项目的共同资助。论文链接人工湿地植物根际脱氮机制示意图环境因子及根系分泌物对根际微生物群落的组成和氮循环功能的影响

2025-02-17

-

广州地化所童梦雪、张艳利等-JGR-A & EP:登船和环境空气实测探讨船舶排放活性有机气体及其空气质量影响

随着陆源空气污染物排放控制力度不断加大,船舶排放对港口和沿海地区环境空气质量影响日益凸显。前期对船舶排放的氮氧化物(NOx)、二氧化硫(SO2)、颗粒物等污染物研究相对较多,但船舶排放的挥发性有机化合物(VOCs)、中等挥发性有机化合物(IVOCs)等活性有机气体研究相对较少,特别是其基于实测的贡献影响研究非常缺乏。针对这一问题,中国科学院广州地球化学研究所童梦雪博士生在王新明研究员和张艳利研究员的指导下,与南方科技大学、广东省广州生态环境监测中心站、广州市生态环境局南沙监测站、广东省生态环境监测中心、暨南大学等合作,选择代表性内河船只在航行过程中进行实测(图1),获得船舶尾气VOCs和IVOCs排放源谱;基于典型沿海站点和城市站点环境大气VOCs和IVOCs观测,探讨了实际环境空气中船舶排放对臭氧和二次有机气溶胶(SOA)生成的潜在贡献。取得的主要研究进展如下:(1) 内河船舶VOCs及IVOCs的排放因子均高于海船,其中内河船舶IVOCs平均排放因子达3.7 ± 3.5 g kg-1 fuel,高于已报道的其它IVOCs相关源(海船、汽油车、柴油车、非道路移动机械和生物质燃烧等)(图2)。(2) 烷烃组成方面,有别于其它IVOCs排放源所排放C12-C22 正构烷烃中C12正构烷烃占主导的情况,内河船尾气中C12-C15正构烷烃排放因子大致相当,以C14正构烷烃相对较高,这一特征可有助于识别内河船舶排放IVOCs。(图3)。(3) 广州沿海站点观测表明船舶排放对环境VOCs浓度及其臭氧生成潜势(OFPs)和二次有机气溶胶生成潜势(SOAFPs)的年均贡献分别为6%、5%和14%,但7月受海洋传输影响较大时,船舶排放的贡献达到最高,分别占到总VOCs浓度的22%、OFPs的15%和SOAFPs的31%(图4)。(4) 2021年冬季PM2.5污染时期对广州市城区和沿海站点的观测表明,尽管船舶排放对环境空气中总有机蒸气(包括VOCs和一次碳氢IVOCs)浓度贡献不到10%,但它们对SOA生成的贡献可高达40%(图5)。上述研究结果表明,船舶排放VOCs和IVOCs已成为沿海地区O3和SOA生成的重要前体物,控制船舶源排放有助于港口城市和沿海地区O3和PM2.5污染协同控制与空气质量持续改善。图1 采样船舶图2 实测船舶VOCs和IVOCs排放因子及其与他源的比较图3 船舶及排放C12-C22正构烷烃组成及其与其它源比较图4 不同污染源排放对VOCs浓度(a)、OFPs(c)以及SOAFPs(e)的贡献的月变化;船舶与陆上柴油机排放源排放对VOCs浓度(b)、OFPs(d)以及SOAFPs(f)贡献的月变化。图5 城区站点(GYQ)和沿海站点(HKUST)不同污染源排放对有机蒸气(VOCs + IVOCs)在8:00-19:00(a,b)、12:00-15:00(c,d)的初始排放贡献及其在12:00-15:00对SOAFPs的贡献(e,f)。 本研究受到国家自然科学基金、国家重点研发计划、香港RGC项目、中国科学院青年创新促进会、广东省科技厅等项目的联合资助。相关成果发表在国际学术期刊《Journal of Geophysical Research: Atmospheres》和《Environmental Pollution》上。 相关论文信息:(1) Mengxue Tong(童梦雪),Yanli Zhang*(张艳利),Huiyi Zhang(张惠仪), Duohong Chen(陈多宏),Chenglei Pei(裴成磊),Hao Guo(郭昊),Wei Song(宋伟),Xin Yang(杨新), and Xinming Wang(王新明). (2024), Contribution of ship emission to volatile organic compounds based on one-year monitoring at a coastal site in the Pearl River Delta region. Journal of Geophysical Research: Atmospheres,129,e2023JD039999. https://doi.org/10.1029/2023JD039999(2) Mengxue Tong(童梦雪),Yanli Zhang*(张艳利), Shaoxuan Xiao(肖少轩),Chenglei Pei(裴成磊),Jun Wang(王俊),Runqi Zhang(张润琪),Xiaoqing Huang(黄晓晴),Wei Song(宋伟) and Xinming Wang(王新明)*. (2024),Simultaneous determination of volatile organic compounds (VOCs) and intermediate volatility organic compounds (IVOCs) for their contributions to secondary organic aerosol in Guangzhou,Journal of Geophysical Research: Atmospheres,129,e2024JD041018. https://doi.org/10.1029/2024JD041018(3) Mengxue Tong(童梦雪),Yanli Zhang*(张艳利), Mei Li(李梅),Qi Wang(王琪),Xiao Tian(田晓),Dan Zhang(张丹),Aoqi Ge(葛澳琪),Wei Song(宋伟),Xin Xiong(熊鑫),Yinong You(游亦农),Yongjang Xu(徐永江),Yihua Huang(黄奕华),Xin Yang(杨新) and Xinming Wang(王新明).(2024) Onboard measurements of organic vapor emissions from river vessels under various operational conditions,Environmental Pollution,364,125332. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2024.125332

2025-02-17

-

南海海洋所|季风对南海浮游生物群落影响研究取得重要进展

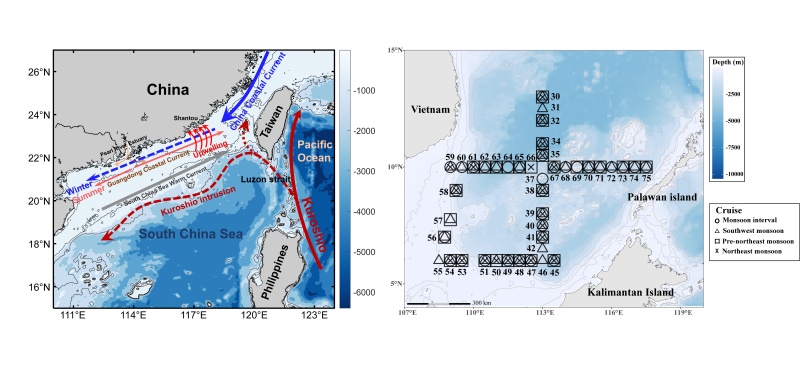

中国科学院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态重点实验室(LMB)浮游生物生态学研究团队在季风对南海浮游生物生态学影响研究领域取得重要进展,从浮游植物和浮游动物两个方面量化阐明了浮游生物群落对季风变化的响应规律。相关研究成果分别以“Monsoon‐Driven Phytoplankton Community Succession in the Southern South China Sea”和“Effects of Monsoon‐Driven Currents on Copepods in the Northeastern South China Sea”为题,近日发表于地学领域研究权威期刊Journal of Geophysical Research: Oceans。中国科学院南海海洋研究所2022级博士研究生郭笳和柳原各自为两篇文章的第一作者。季风是南海环流的主要驱动力之一,全球变暖导致大部分海域的海洋环流加快,海洋环流的输运改变了浮游生物的种类组成、分布、生物量和转换效率,从而导致浮游生物群落重组和影响海洋生态系统的服务功能。浮游生物作为海洋生态系统的基石,在海洋生物地球化学循环和能量传递中利用中发挥着重要作用。因其个体小、代谢快,随波逐流地生活,浮游生物的群落结构可对海洋动力环境变化快速做出响应。南海地处东亚季风区,是研究浮游生物对季风以及全球气候变化效应的理想区域。然而,目前关于南海浮游生物的研究多集中于特定季风时期,且主要依赖遥感和色素数据,对其群落演替和响应机制的深入探讨相对不足。研究以浮游生物群落对象,发现不同季风时期浮游生物群落存在显著差异,浮游生物群落网络稳定性在东北季风期高于西南季风期;季风转换期较高的环境异质性导致浮游植物群落表现出较高的多样性,固氮蓝藻束毛藻(Trichodesmium)在反气旋涡边缘维持高丰度;锥型宽水蚤(Temora turbinata)、黄角光水蚤(Lucicutia flavicornis)和中华哲水蚤(Calanus sinicus)可作为南海东北部沿岸上升流、夏季黑潮入侵和冬季中国沿岸的有效指示物种。研究结果明确了不同季风时期浮游生物的空间分布特征及其关键调控因子,诊断出群落演替的优势种,并量化了关键种其对海流变化的指示作用,从而揭示浮游生物群落对季风驱动的海洋动力过程的响应机制。该研究为在气候变化下背景下理解海洋浮游生物分布格局及其对全球气候变化的适应提供了重要依据,为监测海洋生态系统对气候变化的适应能力提供新策略。本研究得到该研究由国家自然科学基金项目、中国科学院战略性先导科技专项(A类)A类和国家自然科学基金委共享航次计划等共同资助完成。论文信息:Guo,J.,Liu,J.*,Jing,Z.,Zhou,L.,Ke,Z.,Long,A.,Wang,J.,Ding,X,Tan,Y.*. (2025). Monsoon‐driven phytoplankton community succession in the southern south China sea. Journal of Geophysical Research: Oceans,130,e2024JC021698.Liu,Y.,Ren,Y.,Li,K.*,Tan,Y.,Liu,H.,Ke,Z.,Liu,J.,Li,G., Liang,J. (2025). Effects of Monsoon‐Driven Currents on Copepods in the Northeastern South China Sea. Journal of Geophysical Research: Oceans,130(1),e2024JC021944.文章链接:https://doi.org/10.1029/2024JC021698 https://doi.org/10.1029/2024JC021944图1 研究海域及调查站位图2 不同季风时期浮游植物对海洋环境变化的响应模式图3 浮游动物对不同季风驱动海流变化的响应模式

2025-02-17

-

广州健康院合作开发面向大规模异质性空间转录组学切片的表征与空间特征解析方法PASSAGE

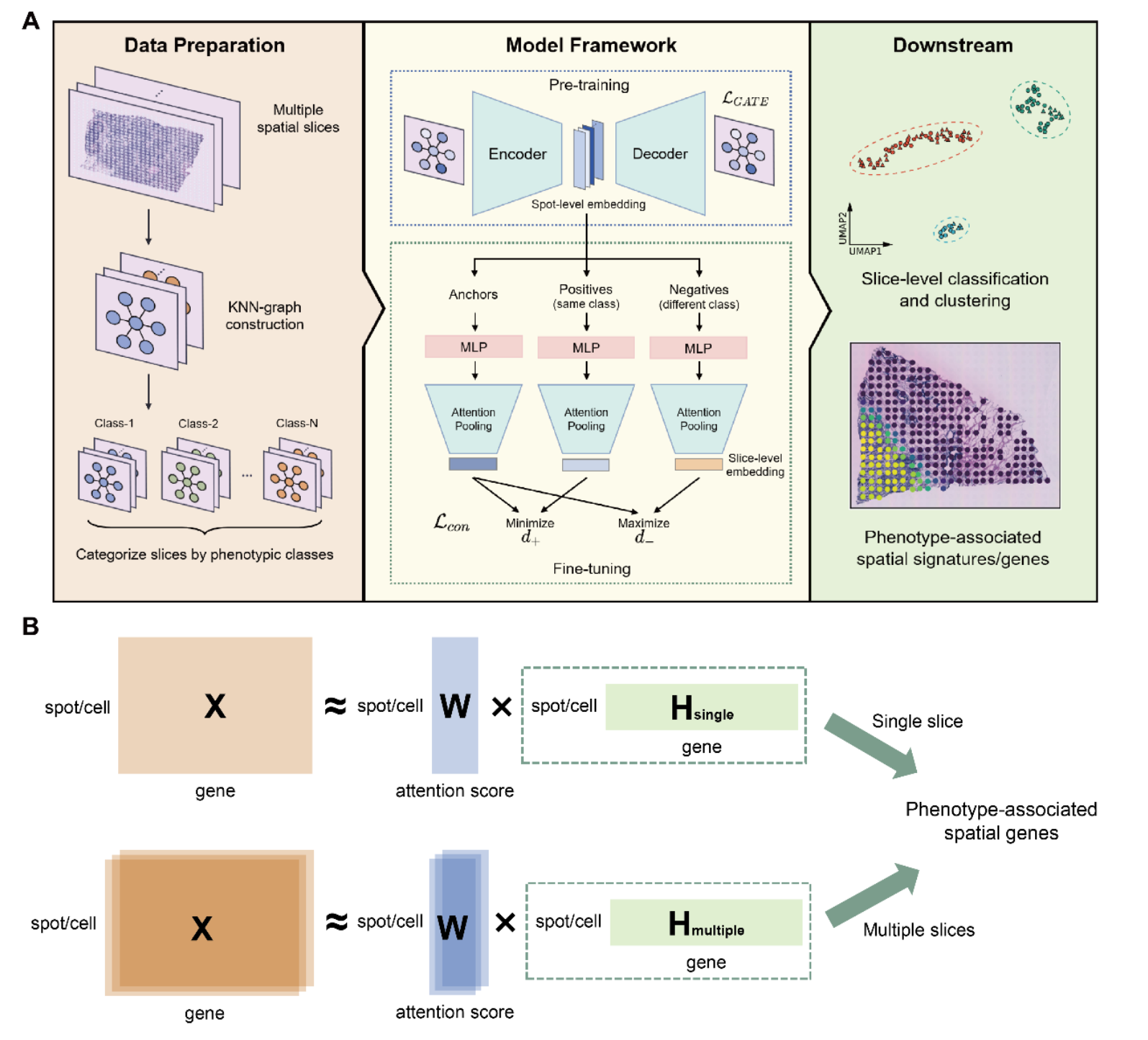

2025年2月5日,中国科学院广州生物医药与健康研究院与北京大学生物医学前沿创新中心(BIOPIC)/昌平实验室合作在Small Methods期刊上发表题为Learning Phenotype Associated Signature in Spatial Transcriptomics withPASSAGE的研究论文。该研究创新性地将整张切片作为计算建模的对象,提出了切片级别嵌入(slice-levelembedding)的深度学习算法,有效地增强了算法的计算效率和可扩展性,可应用到大规模异质性空间转录组学数据的表型关联空间特征识别。生命是细胞有序排列构成的整体。单个细胞在脱离生物体后难以独立发挥功能。因此需要联合细胞所处的微环境和空间位置来全面理解细胞功能。随着近年来空间组学技术的迅猛发展,已经基于多种技术平台产生了大量来自不同组织、器官的空间组数据,如何精准表征这些快速增长的海量大规模异质性数据,不仅是相应人工智能方法开发的重大挑战,也是有效解析其中蕴含丰富生物医学信息的前提。当前的一些计算方法主要关注于单个或数个切片中细胞级别特征,对大量空间转录组学切片数据处理的效能不足。有别于此,PASSAGE提出基于多层次注意力的大规模异构空间组学表征方法,从空间组切片(slice)、细胞与分子多个层次进行不同粒度的表征学习与解析,有效增强了计算效率和可扩展性。具体来说,PASSAGE在基于图注意力自编码器的细胞级表征基础上设计了注意池化层(attention pooling layer),将同一切片的所有细胞加权融合成切片级表征,而后通过由表型信息指导的对比学习策略对切片级表征进行优化,并进而采用非负矩阵分解方法获得基因级别的注意力分数,从而实现对特定表型关联空间组学特征的有效解析(图1)。例如,针对来自两个不同空转平台(ST,Visium)、42个不同病人的103张乳腺组织与乳腺癌切片,PASSAGE不仅有效处理了不同样本之间存在的批次效应,从而准确识别出不同病人切片中与肿瘤相关的结构区域(图2A)。与此同时,PASSAGE引入的分子水平注意力表征可从注意池化层权重中获得与表型高度相关的基因集,如乳腺癌案例中PASSAGE识别的基因在之前的乳腺癌研究中已被发现与疾病进程高度相关,从而体现了模型较高的生物学可解释性(图2B)。此外,PASSAGE在鳞状细胞癌数据集与三级淋巴结阳性的肾细胞癌数据集的表现均体现了方法的优良可拓展性,有望为癌症等复杂疾病的空间特征和分子机制解析提供全新思路。值得指出的是,上述多尺度表征学习架构使得PASSAGE可以有效实现针对大规模异质性空间转录组学数据的相关组学特征系统性解析,一张常规4090消费级别GPU卡的算力即可达到平均每分钟600个空间点/细胞的处理速度。随着融入更多的训练数据以及对架构进一步优化,PASSAGE有潜力构建空间转录组学的基础性人工智能算法模型。中国科学院广州生物医药与健康研究院彭广敦研究员、北京大学生物医学前沿创新中心(BIOPIC)/昌平实验室高歌教授和曹智杰博士为该论文共同通讯作者,实验室二年级硕士研究生郭臣凯与北京大学生命科学学院博士生夏辰睿为论文的共同第一作者。研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国博士后基金、基因功能研究与操控全国重点实验室、北京未来基因诊断高精尖创新中心和昌平实验室的支持。论文链接代码链接图 1PASSAGE模型的结构示意图图2 A)PASSAGE在乳腺癌案例中成功学习到良好的切片级表征与所识别的表型关联空间特征 B)PASSAGE在乳腺癌案例中成功学习到与表型关联空间特征高度关联的基因集

2025-02-14

-

广州健康院破解细胞凋亡新机制

2025年2月13日,中国科学院广州生物医药与健康研究院副研究员孙益嵘团队和美国加州大学洛杉矶分校合作在Cell Death & Differentiation期刊发表题为“STING directly interacts with PAR to promote apoptosis upon acute ionizing radiation-mediated DNA damage”,证实了干扰素基因刺激因子(STING)蛋白可以通过一个全新的路径(PARP1-PAR-STING)促进细胞凋亡。研究人员通过体内和体外实验研究了STING如何响应DNA辐射损伤,辐射导致的 DNA损伤可以激活PARP1蛋白,进而诱导PAR(多聚核糖)的过度合成,从而触发STING蛋白介导的细胞死亡。对于STING基因缺陷的小鼠,对其腹部辐射后,相对于正常小鼠,存活率提升5倍,从11%跃升至67%,肠道病理损伤显著减轻。通过给予低剂量的PARP1抑制剂PJ34来下调PAR的合成,则可以抑制STING激活,可以观察到类似于在STING基因缺陷小鼠中观察到的现象。这些结果揭示了PARP1-PAR-STING通路在辐射诱导的细胞凋亡途径中的关键作用。该研究是对STING响应DNA损伤机制的全新认识,颠覆传统认知,证明STING响应DNA损伤可不依赖于cGAMP而是直接与DNA损伤诱导的高浓度PAR相互作用,为抗辐射损伤提供全新思路。中国科学院广州生物医药与健康研究院副研究员孙益嵘、加州大学洛杉矶分校助理教授Saba R. Aliyari为本论文的共同第一作者,中国科学院广州生物医药与健康研究院副研究员孙益嵘及加州大学洛杉矶分校教授程根宏为通讯作者。该项目得到了天津市合成生物学重大专项以及广东省自然科学基金的支持。论文链接PARP1-PAR-STING介导的细胞凋亡模式图

2025-02-14

-

南海所 | 南海发现方头鱼新物种

中国科学院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态重点实验室(LMB)联合浙江大学和中国海洋大学的研究者在南海发现鱼类新物种——幽灵方头鱼Branchiostegus sanae (图1),近日在经典分类学杂志ZooKeys上正式发表。这是首个由我国科研工作者发现的方头鱼类新物种。本研究第一作者为中国科学院南海海洋研究所硕士研究生黄皓晨,中国科学院南海海洋研究所研究员柯志新、中国海洋大学水产学院实验师张弛为论文共同通讯作者。图1 幽灵方头鱼Branchiostegus sanae图片方头鱼类是南海重要的经济鱼种,因其头部形似马头,在不少地区有“马头鱼”的俗称。此新物种早已被南海沿海渔民熟识,由于其极为特殊的面部条纹,渔民称其为“鬼马(头鱼)”,这也是幽灵方头鱼中文名的来源。本物种的拉丁名来自宫崎骏的动漫《幽灵公主》中的主角San,幽灵方头鱼眼下红色的条纹与San脸部的图案非常神似(图2)。图2 方头鱼新种与宫崎骏卡通人物San(转自www.discoverwildlife.com)方头鱼主要分布在印太地区的热带和亚热带海域,在南海渔获物中比较常见,加上本次发现的新种,我国海域总共分布有6个种(图3),但由于其栖息深度普遍较深,目前对这一类群的科学研究相对较少。本次发现的幽灵方头鱼形态与其它方头鱼明显不同,眼下具备鲜艳的红色条带,体表有暗灰色纵向条纹,尾部平截。基于线粒体Cyt b、COI和12S rDNA的基因系列系统进化分析显示,幽灵方头鱼与其他种类的遗传分化程度也极高(图4)。虽然目前获取的标本都采集自海南陵水至西沙群岛之间的海域,但推测幽灵方头鱼在南海西北部的陆坡区域应均有分布。该物种体长可以轻易超过40厘米,是近年来少见的中大型鱼类新种。图3 我国分布的方头鱼种类图4 基于Cyt b、COI和12S rDNA基因系列构建的方头鱼属系统发育树相关工作得到国家自然科学基金、南海海洋所基础前沿与创新发展项目以及广东省科技计划项目等支持。相关论文信息:Huang HC,Chen JX,Ke ZX*,Zhang C*. 2025. Branchiostegus sanae,a new species of deepwater tilefish (Eupercaria,Branchiostegidae) from the South China Sea. ZooKeys,1227,129-142.文章链接:https://zookeys.pensoft.net/article/130512/

2025-02-13

-

亚热带所在反刍动物微生物与宿主协同发育模式研究取得新进展

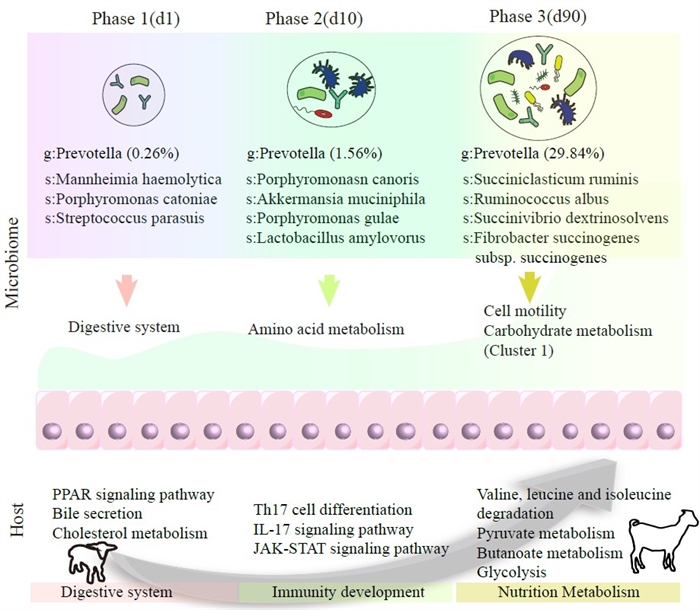

中国科学院亚热带农业生态研究所畜禽健康养殖与农牧复合生态研究中心谭支良研究员团队在反刍动物微生物-宿主互作机制研究领域取得重要进展。团队通过构建山羊发育模型,首次系统揭示了瘤胃粘膜微生物与宿主上皮细胞的阶段性协同发育规律,相关成果以Microbiome-host co-oscillation patterns in shaping ruminal ecosystem from birth to puberty in a goat model为题发表于SCIENCE CHINA-Life Sciences。中国科学院亚热带农业生态研究所畜禽健康养殖与农牧复合生态研究中心谭支良研究员团队在反刍动物微生物-宿主互作机制研究领域取得重要进展。团队通过构建山羊发育模型,首次系统揭示了瘤胃粘膜微生物与宿主上皮细胞的阶段性协同发育规律,相关成果以Microbiome-host co-oscillation patterns in shaping ruminal ecosystem from birth to puberty in a goat model为题发表于SCIENCECHINA-Life Sciences。作为反刍动物的"发酵工厂",瘤胃依靠微生物-宿主的精密互作实现植物纤维资源的高效转化。其中,粘膜附着微生物通过与宿主上皮细胞的直接互作,在营养代谢和免疫调控中发挥关键作用。然而,从新生到反刍成熟阶段,宿主-微生物互作网络的动态变化仍尚不清晰。因此,本研究采用转录组和扩增子等技术和构建互作网络等分析手段,解析了从1日龄到90日龄的协同发育模式(图1)。(1)粘膜菌群呈现“病原相关→粘液降解→纤维分解”的演替路径。1日龄以Mannheimia等条件致病菌为主(占39.7%),10日龄Akkermansia muciniphila等粘液降解菌显著富集(21.4%),至90日龄形成以Succiniclasticum ruminis等纤维分解菌为特征(58.3%)的成熟群落;(2)宿主粘膜呈现“免疫启动→屏障塑造→代谢成熟”的发育轨迹。1日龄以先天免疫相关基因(TLR2/4、IL-17A、CXCL1/2/3等)高表达为主,10日龄则以粘液代谢核心基因(GCNT3、GAL3ST1)上调和抗氧化防御信号通路(JAK-STAT)激活为特征,至90日龄形成以代谢相关基因(ACADS、BDH1、HDAC)为主导的代谢网络;(3)菌群-宿主互作呈现阶段特异性模式,即在早期主要强调消化和免疫发育(如,Mannheimia等病原相关菌通过脂多糖-TLR4轴激活宿主固有免疫应答;菌群刺激Th17细胞分化,触发IL-17/JAK2-STAT3通路保护早期粘膜完整性),而在后期则侧重于增强营养代谢(如,纤维分解菌Succiniclasticum ruminis通过琥珀酸分流途径提升丙酸产量,诱导宿主丁酸代谢酶基因BDH1上调)。总之,瘤胃粘膜微生物与宿主的协同互作共同塑造了瘤胃生态系统。此研究得到了中国科学院战略性先导科技专项子课题、西藏中央引导地方资金配套项目-西藏高寒区生态草牧业科技示范、湖南省自然科学基金和湖南省科技创新计划的联合资助。论文链接微生物与宿主协同发育模式

2025-02-13

-

亚热带生态所在反刍动物后肠道低甲烷排放性状形成的氢代谢机制研究取得新进展

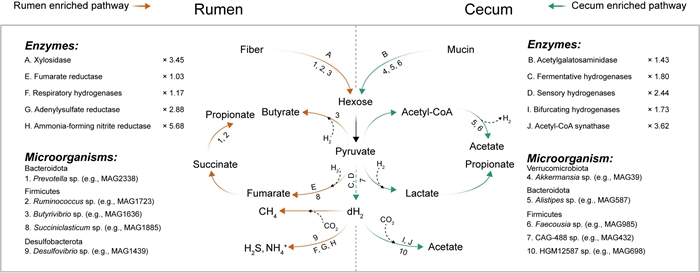

近日,中国科学院亚热带农业生态研究所畜禽健康养殖与农牧复合生态研究中心谭支良研究员领衔的农牧复合草食家畜健康高效养殖与生态服务研究团队在微生物学权威期刊Microbiome。近日,中国科学院亚热带农业生态研究所畜禽健康养殖与农牧复合生态研究中心谭支良研究员领衔的农牧复合草食家畜健康高效养殖与生态服务研究团队在微生物学权威期刊Microbiome(一区TOP,IF=13.8)发表了题为Reductive acetogenesis is a dominant process in the ruminant hindgut的研究文章。该研究以山羊为研究对象,应用转录组、扩增子和宏基因组测序技术,结合体外验证试验,揭示了反刍动物后肠道盲肠低甲烷排放性状的形成机制。反刍动物是畜牧业的支柱产业,也是最早被驯化用于生产的动物。它们拥有一套独特的消化系统,通过依赖消化道内的微生物降解植物性饲料产生挥发性脂肪酸,从而为动物提供基本的能量来源,同时也是农业活动最大的甲烷排放源。反刍动物消化道由多个胃室(如瘤胃)和后肠(如盲肠)组成。尽管瘤胃和盲肠都是以厌氧发酵为主,超过90%的甲烷是在瘤胃中产生。盲肠具有低甲烷排放的典型特征,但其微生物组成和代谢功能尚不明晰。本研究系统性地比较了瘤胃和盲肠微生物的组成、代谢功能和活性(图1)。瘤胃富集了以Prevoltella,Ruminococcus和Butyrivbrio为代表的微生物,提高了纤维降解和丙酸生成能力,促进了甲烷菌增殖和甲烷生成。同时瘤胃中溶解氢浓度较低,这可能由于氢营养型产甲烷菌、富马酸盐还原菌(Succiniciasticum)、硝酸盐还原菌(Desulfovibrio)对氢气消耗的增强。盲肠富集了以Akkermansia,Alistipes和Faecousia为代表的粘蛋白降解菌,增强了微生物对宿主来源糖类的利用能力,并促进了乙酸生成。此外,盲肠中还富集了发酵产氢细菌和以HGM1287为代表的甲酸依赖型同型产乙酸菌新谱系。比较基因组发现盲肠中富集到的同型产乙酸菌在系统发育和功能上与瘤胃中的菌群存在显著差异。通过对不同反刍动物物种的瘤胃和盲肠比较,进一步证实了同型产乙酸是反刍动物后肠道微生物的重要代谢过程。因此,同型产乙酸成为盲肠低甲烷排放和氢能高效利用的关键微生物种群。此研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的支持,亚热带生态所博士生李秋爽和2021级硕士霍家斌为本论文共同第一作者,王敏研究员为通讯作者。论文链接反刍动物瘤胃和盲肠微生物的碳水化合物和氢代谢途径示意图

2025-02-11