-

深圳先进院|发现益生菌干预癫痫的肠-脑新路径(Neuron)

该研究从儿童癫痫临床菌群特征出发,揭示了一个由特定益生菌激活的全新胆碱能肠–脑神经环路,阐明了益生菌如何经迷走神经远程调控大脑兴奋性的机制,并在临床研究中得到疗效验证,也为难治性癫痫提供了一种安全、精准、可转化的干预新策略。癫痫是最常见的神经系统疾病之一,全球患者超过5000万,其中约三分之一发展为药物难治性癫痫。传统药物直接作用于大脑神经元,副作用显著,且治疗收益呈递减趋势。近年来肠–脑轴成为神经疾病研究的前沿方向,但在癫痫领域,尚缺乏一个能够从“特定微生物”出发,清晰连接肠道、迷走神经与脑功能的作用通路,本研究正是在这一背景下实现关键突破。1月16日,中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所(简称“脑所”)/深港脑科学创新研究院(简称“深港脑院”)刘欣安副研究员与陈祖昕副研究员团队,联合深圳市儿童医院操德智主任,在国际神经科学权威期刊Neuron在线发表题为"Gut-Brain Cholinergic Signaling Mediates the Antiseizure Effects of Bacteroides fragilis"的研究论文。该研究从儿童癫痫临床菌群特征出发,揭示了一个由特定益生菌激活的全新胆碱能肠–脑神经环路,阐明了益生菌如何经迷走神经远程调控大脑兴奋性的机制,并在临床研究中得到疗效验证,也为难治性癫痫提供了一种安全、精准、可转化的干预新策略。研究团队首先发现癫痫患儿肠道中脆弱拟杆菌的丰度显著降低,这一临床线索提示其可能参与癫痫易感性。随后,在PTZ和KA等多种小鼠癫痫模型中,研究者进一步证实了口服补充脆弱拟杆菌可有效抑制癫痫发作,从而为特异菌株的抗癫痫潜力提供了直接证据。进一步地,通过系统性的细胞分子水平解析、神经环路追踪与功能干预实验,研究团队发现脆弱拟杆菌能够选择性激活结肠上皮中的ChAT阳性细胞群,诱导其释放乙酰胆碱。进一步的神经解剖与生理学研究揭示,这一乙酰胆碱信号沿迷走神经上行,调节脑干孤束核神经元和海马回路的兴奋性,从而产生抗癫痫效应。本研究创新性地在结构与功能上完整描绘“微生物 → 肠上皮胆碱能细胞 → 迷走神经 → 大脑”的胆碱能环路,为肠道如何在分钟级到长期时间尺度上调控大脑电活动提供了生物学基础。研究的另一项亮点是揭示了脆弱拟杆菌与乳酸杆菌之间的生态协同关系。两者的协同作用促进了肠道微环境中琥珀酸盐、烟碱酸、色氨酸的产生,进而增强结肠胆碱能信号的输出,显著提升抗癫痫效果。在临床干预研究中,脆弱拟杆菌补充治疗的响应度也与患儿肠道乳酸杆菌的定植水平呈正相关。这一发现强调了菌株之间的协同生态位对干预有效性的关键作用,为未来精准益生菌组合设计提供了科学依据。本研究实现了从临床观察到机制解析再回到临床验证的科学闭环:从临床癫痫患儿中发现脆弱拟杆菌减少,解析了特异菌株作用于迷走神经胆碱能环路的机制;在动物模型中揭示的菌群协同特征,随后在真实临床干预中得到印证。这不仅为益生菌治疗癫痫提供了理论基础,更在癫痫患儿中展现出明确的应用前景。深圳先进院脑所刘欣安/陈祖昕副研究员及深圳儿童医院操德智主任为该工作的共同通讯作者。深圳先进院博士后贾艺聪(现已入职湖北大学)与深圳市儿童医院陈鸿医生为共同第一作者。深圳先进院为第一完成单位和最后通讯单位。研究论文的共同作者还包括深圳先进院脑所王立平研究员、刘青副研究员、韩明虎教授、徐富强研究员;团队成员邹骞辉、李佳昊、洪丰、贾淑慧、景晓源、任嘉彦;以及湖北大学陈诗静,深圳市儿童医院廖建湘主任;广州中医药大学陆丽明教授和陈一鸣博士后。论文得到了深圳先进院戴辑研究员、牛丽丽研究员在技术上的支持,以及深圳先进院戴磊研究员、鲁艺研究员和深圳湾实验室王竞教授的宝贵建议。该研究致谢了国家自然科学基金委员会、深圳市可持续发展科技专项、深圳市科技创新委员会、深圳市医学研究基金、深圳市临床研究中心、广东省科技计划及湖北省科技计划等项目机构,为未来发展基于微生物的安全、高效、精准抗癫痫干预策略奠定了重要基础。同时,致谢了深港脑科学创新研究院、深圳市脑解析与脑模拟重大科技基础设施提供的设备与技术支持。文章上线截图研究示意图

2026-01-19

-

监测“蓝眼泪”有新技术!深圳先进院研发视频分析新算法 赋能海岸生态智慧管理

该工作创新性地开发了适用于“蓝眼泪”现象的BT-YOLO实时视频监测算法,实现了对“蓝眼泪”发生位置和区域的精准分割与量化分析。近日,中国科学院深圳先进技术研究院集成所光电工程技术中心李剑平正高级工程师团队与自然资源部海岛研究中心、第三海洋研究所团队的合作研究成果,在生态信息学期刊Ecological Informatics上正式发表。该工作创新性地开发了适用于“蓝眼泪”现象的BT-YOLO实时视频监测算法,实现了对“蓝眼泪”发生位置和区域的精准分割与量化分析。本研究得到了自然资源部海岛研究中心牵头建设的福建省海岛资源生态监测与保护利用重点实验室开放课题的资助,为未来实现“蓝眼泪”时空预报与等级评估奠定了关键技术基础。“追泪”热潮下的管理难题近年来,“追泪”已成为平潭等地春夏季节的特色旅游活动,大量游客慕名而来,期待一睹“蓝眼泪”的奇幻景观。然而,由于藻华发生具有突发性、移动性和空间不确定性,“追泪”活动面临着巨大挑战,即观赏体验难以保障,游客往往依靠社交媒体碎片化信息和运气成分“碰运气”,难以准确预测和定位爆发区域,经常乘兴而来、败兴而归,影响了旅游体验和当地旅游业的口碑;安全隐患突出,大量游客夜间自发聚集在黑暗的海岸区域,缺乏统一的引导和管理,易发生拥挤、落水等安全事故;生态保护压力增大,无序的旅游活动可能对脆弱的潮间带生态系统造成破坏。技术突破:从识别到量化的算法创新本研究的核心创新在于开发了能够在视频中实现对“蓝眼泪”发生区域进行像素级分割和定量化分析的BT-YOLO算法。与传统仅能识别"有无"的方法不同,该算法可以精准定位,准确分割视频中"蓝眼泪"发生的具体区域轮廓;量化分析,对发光区域的面积、强度等参数进行定量计算;等级评估,为后续建立"蓝眼泪"发生等级标准提供数据支撑。这一技术突破为未来实现"蓝眼泪"时空预报奠定了坚实基础。研究的终极目标是建立一套能够预测"蓝眼泪"发生时间、位置、范围和强度的预报系统,为政府部门的旅游安全管理提供科学依据。研究亮点:年轻人担纲的应用型研究本研究的一个显著特色是由年轻的研究生团队主导完成,体现了深圳先进院注重培养青年学生解决实际问题能力的育人理念。中国科学院大学巴基斯坦籍研究生Naseeb Abbas作为第一作者,主导了核心算法的研发与实验验证;深圳先进院与香港理工大学联合培养博士生郑凯健负责课题的组织管理与协调。合作创新:多机构协同攻克技术难题自然资源部海岛研究中心和第三海洋研究所团队在本工作中提供了重要支撑。海岛研究中心凭借其对平潭海域环境特征和"蓝眼泪"发生规律的深入理解,为算法优化提供了关键的领域知识;第三海洋研究所顾海峰研究员在海洋生态监测方面的专业经验,为技术路线的设计提供了重要指导。这种跨机构、多学科的合作模式,确保了技术方案既具有学术创新性,又具备实用性和可推广性。发展路径:从技术储备到业务化应用本研究建立的算法基础为后续研究工作提供了重要支撑。虽然最终的业务化预报系统还需要在沿海监测摄像机网络部署完成后,基于实际监测数据进行进一步开发和验证,但当前的工作已经解决了最核心的技术难题。"这项工作好比我们已经准备好了精准的'秤'和'尺子',"光电工程技术中心李剑平正高级工程师解释说,"一旦未来平潭的监测相机网络建成,我们就可以立即开始'称重'和'测量',快速推进预报系统的研发。现在的技术储备让后续工作能够更加从容地开展。"范式创新:可推广的智能监测解决方案这套技术框架具有很强的扩展性,不仅适用于"蓝眼泪"监测,只需对算法进行适当调整,便有可能应用于赤潮监测、海上漂浮物识别等多种海洋环境监测场景,为智慧海洋管理提供通用的技术解决方案。蓝眼泪(图片由平潭刘章宇先生提供)团队合影原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574954126000014?via%3Dihub

2026-01-19

-

深圳先进院成会明院士团队基于垂直连续二维离子通道构建超离子电导柔性固态电解质(Nature Nanotechnology)

近日,中国科学院深圳先进技术研究院碳中和技术研究所成会明院士、彭晶副研究员联合华南理工大学胡仁宗教授,提出了一种新型复合固态电解质结构设计,成功实现了离子传导与机械柔性的解耦。固态电解质作为构建高安全、高能量密度电池体系的重要材料,展现出广阔的应用前景。其中,复合固态电解质已展现出独特的优势,它有望结合无机电解质的高离子电导率与聚合物电解质优异的界面相容性的优点,因而具有突出的发展潜力。然而,该类材料在离子传导性能与机械柔性之间,仍普遍面临难以兼得的固有矛盾。近日,中国科学院深圳先进技术研究院(以下简称“深圳先进院”)碳中和技术研究所成会明院士、彭晶副研究员联合华南理工大学胡仁宗教授,提出了一种新型复合固态电解质结构设计,成功实现了离子传导与机械柔性的解耦。该电解质在25 °C下实现了高达10.2 mS cm-1的离子电导率,同时能与电极保持紧密的机械接触。其复合结构由垂直排列的LixMyPS3(LiMPS,M为Cd或Mn)纳米片层与聚氧化乙烯(PEO)层交替堆叠而成:前者构建了连续的快离子传导通道,后者则确保了材料的柔韧性及界面相容性。相关成果以"Superionic composite electrolytes with continuously perpendicular-aligned pathways for pressure-less all-solid-state lithium batteries"为题发表在Nature Nanotechnology上。深圳先进院成会明院士、彭晶副研究员和华南理工大学胡仁宗教授为论文共同通讯作者。深圳先进院兰雪侠(博士后)和中国科学技术大学-深圳先进院联合培养硕士生李圳(已毕业)为该论文共同第一作者。深圳先进院为该研究第一单位。突破复合电解质瓶颈:从“此消彼长”到“协同并进”全固态锂电池采用固态电解质替代传统易燃电解液,在显著提升安全性的同时,还具有实现更高能量密度的潜力。然而,现有固态电解质普遍面临一个核心矛盾:无机固态电解质虽有高离子电导率,但其固-固界面接触差,通常需要在电池体系上施加较大外部压力才能工作,限制了实际应用;而聚合物电解质界面接触好、柔性佳,但离子电导率往往偏低,难以在常温下保证全固态锂电池的高效运行。而复合电解质试图融合二者优点,却难以逃脱“离子电导率”与“机械柔韧性”之间此消彼长的权衡。当无机填料含量较低时,复合电解质的室温离子电导率普遍低于1.0 mS·cm-1。提高无机相的含量虽可提升离子电导率,却会增加成膜难度,同时聚合物相在无机颗粒之间形成的“桥梁”会破坏快速离子传导通路的连续性。设计灵感:垂直的连续二维离子通道,源于自然的仿生结构为解决复合电解质的“离子电导率”与“机械柔韧性”之间的权衡难题,研究团队从自然界生物矿物的精巧结构中汲取灵感——脆性的纳米材料通过特定的有序组装,可以形成具有弹性功能的宏观结构。受此启发,研究人员设计并构筑了一种具有垂直的连续二维离子通道的PA-LiMPS/PEO复合电解质(图2):它由垂直排列的二维超离子导体LiMPS纳米片层与柔性的PEO聚合物层交替堆叠而成。这一设计克服了离子在LiMPS纳米片在沿着平面传输和跨平面传输的各向异性,在复合电解质中构建了连续的垂直离子传输通道,并以聚合物作为可形变的支撑框架维持该通道的完整性,从而实现离子传导能力与机械柔性之间的解耦。优异性能:兼备高离子电导率和良好机械柔性扫描电子显微镜图显示(图3),PA-LiCdPS/PEO和PA-LiMnPS/PEO电解质都具有PEO层与二维硫化物PA-LiMPS层交替排列的规整结构。PA-LiMPS层平均厚度约15 μm,由多个紧密堆叠的单层或少层LiMPS纳米片构成。该交替垂直排列的结构在从50 μm至200 μm的电解质中均能保持完整。在此结构设计下,成功解决了LiMPS纳米片内锂离子传输的各向异性问题,充分利用了其面内高离子电导率。形成的二维连续超离子传导通道使PA-LiCdPS/PEO的室温离子电导率达10.2 mS cm-1,比无序排列的RA-LiCdPS/PEO的9.6 × 10-3 mS cm-1高出三个数量级。具有同样结构设计的PA-LiMnPS/PEO电解质的室温离子电导率为6.1 mS cm-1。此外,PA-LiCdPS/PEO和PA-LiMnPS/PEO电解质都表现出类似聚合物的机械柔韧性,有利于与电极保持紧密接触。这与高模量、极低变形能力(<0.5%)的传统高导无机电解质形成了鲜明对比。无压全固态锂电池的验证PA-LiCdPS/PEO和PA-LiMnPS/PEO电解质对锂金属和高压正极可同时保持极强的电化学稳定性,电化学稳定窗口高达5.0 V(vs. Li+/Li)。电解质独特的交替垂直排列结构能将电池循环过程中垂直应力转化为横向变形,有效适应体积变化、缓解界面机械应力。这一特性使得电池即使在无压(<0.1 MPa)条件下也能保持紧密的电极/电解质界面接触,摆脱了对高外部堆叠压力的依赖。如图4所示,在扣式电池(<0.5 MPa)中,Li||LiFePO4和Li||LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2在0.34 和0.2 mA cm-2下循环600次后,容量保持率分别为81%和92%。组装的无压(<0.1 MPa)Li||LiFePO4软包电池,也展现出良好的倍率性能与循环稳定性。应用优势:高空气稳定性和无压下的应用PA-LiMPS/PEO电解质展现出显著优于传统硫化物电解质的空气稳定性,其核心优势源于LiMPS材料的本征稳定晶体结构。LiMPS材料中,离子传导被限制在其坚固的二维[P2S6]4-框架内,这不仅赋予其优异的电化学稳定性,也构成了其环境稳定性的结构基础。例如,PA-LiCdPS/PEO电解质在潮湿空气中稳定存放7天后,离子电导率仅从10.2轻微下降至9.8 mS cm-1,基本不释放H2S(图5)。而传统硫化物电解质极易与潮湿空气反应并释放H2S,耐受时间通常仅数分钟。即使经过表面处理或元素掺杂改进的材料,耐受时间一般也仅延长至1小时左右,引起材料化学、结构及电化学性质的显著劣化。已报道的高离子电导的无机固态电解质普遍存在固-固界面接触差的问题,导致这些材料必须依赖外部施加的高堆叠压力(通常为数MPa至数百MPa不等)来维持电化学循环所必需的界面接触。而PA-LiMPS/PEO电解质实现了全固态锂电池在无外加堆叠压力条件下的稳定工作,与传统高性能无机固态电解质形成了鲜明对比。摆脱了夹具束缚,有利于大幅提升能量密度和简化工艺与成本,与传统高性能无机固态电解质形成了鲜明对比。此研究成功开发了一种高性能的PA-LiCdPS/PEO复合固态电解质,其突破性在于解决了传统固态电解质中离子电导率与机械柔性不可兼得的核心矛盾。该电解质通过仿生结构设计,实现了离子传导与力学性能的有效解耦,在25 °C下兼具10.2 mS cm-1的高离子电导率和优异的界面机械相容性。此外,研究进一步拓展出具有类似结构的PA-LiMnPS/PEO电解质体系,其在保持高离子电导率的同时,更兼具元素可用性优势、良好的空气稳定性、以及无压运行潜力,展现出突出的实用化前景。此研究所提出的“连续超离子传导通道”的设计,为下一代高性能、高安全、实用化的全固态锂电池的发展提供了重要的理论依据与技术路径。图1 文章上线截图原文链接:https://doi.org/10.1038/s41565-025-02106-9图2 PA-LiMPS/PEO复合电解质的结构设计图3 PA-LiCdPS/PEO和PA-LiMnPS/PEO电解质的结构表征、离子电导率和机械柔性图4 以PA-LiCdPS/PEO为电解质的全固态锂电池的电化学性能图5 PA-LiMPS/PEO电解质与传统高离子电导固态电解质的空气稳定性和所需的堆叠压力的比较

2026-01-19

-

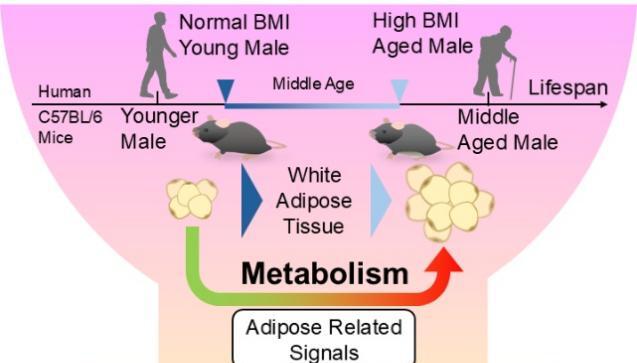

深圳先进院 | 研究揭示“脂肪组织–CMKLR1–睾丸巨噬细胞”轴调控男性生殖衰老机制(Advanced Science)

研究团队整合单细胞转录组测序、人–鼠同源性数据库挖掘、以及基于受体拮抗肽和生活方式干预的多种动物模型,系统解析了中年期肥胖相关代谢信号与男性性腺衰老之间的内在联系。研究发现,脂肪因子Chemerin可通过其受体CMKLR1调控睾丸组织驻留巨噬细胞的免疫代谢命运。在中年阶段,CMKLR1信号异常激活,驱动睾丸巨噬细胞发生代谢与功能重编程,促炎反应增强,从而干扰精子发生。进一步研究表明,靶向抑制CMKLR1或采用高强度间歇运动干预,均可有效重塑睾丸免疫代谢稳态,为延缓男性生殖衰老提供新的干预思路。随着年龄增长,男性性腺逐渐进入衰老状态,慢性低度炎症开始侵蚀睾丸这一免疫特权器官抗炎微环境的稳态。与此同时,许多男性在中年阶段出现“发福”现象——这并非简单的生活方式问题。最新研究显示,中年期脂肪前体细胞增殖与分化程序发生改变,推动内脏脂肪异常沉积,成为中年体重增加的直接原因。值得注意的是,多项研究发现,男性性腺功能衰退的程度与肥胖水平呈显著正相关。这一现象提示脂肪组织可能并非“旁观者”,而是加速性腺衰老的重要参与者。中年期脂肪沉积如何通过代谢与免疫信号影响睾丸稳态,进而推动性腺衰老,正成为亟待回答的关键科学问题。1月15日,中国科学院深圳先进技术研究院医药所代谢生殖中心张键团队在 Advanced Science杂志发表最新研究 "Targeting the CMKLR1-Mediated Signaling Rebalances Immunometabolism State in Middle-Age Testicular Macrophages"。研究团队整合单细胞转录组测序、人–鼠同源性数据库挖掘、以及基于受体拮抗肽和生活方式干预的多种动物模型,系统解析了中年期肥胖相关代谢信号与男性性腺衰老之间的内在联系。研究发现,脂肪因子Chemerin可通过其受体CMKLR1调控睾丸组织驻留巨噬细胞的免疫代谢命运。在中年阶段,CMKLR1信号异常激活,驱动睾丸巨噬细胞发生代谢与功能重编程,促炎反应增强,从而干扰精子发生。进一步研究表明,靶向抑制CMKLR1或采用高强度间歇运动干预,均可有效重塑睾丸免疫代谢稳态,为延缓男性生殖衰老提供新的干预思路。研究人员首先在中年期雄性小鼠模型(33–57周龄,对应人类约33.3–46.8岁)中观察到显著的年龄相关内脏脂肪堆积。基于睾丸单细胞RNA测序分析,研究发现,与33周龄对照组相比,57周龄中年小鼠中CMKLR1⁺睾丸巨噬细胞的趋化因子基因表达发生显著改变,并伴随M2标记物减弱及促炎因子白介素-1β(IL-1β)上调。进一步亚群分析显示,表达 CMKLR1 的 CD206LoMHCIIHi睾丸巨噬细胞在中年阶段出现糖酵解相关基因显著增强,提示其发生促炎型的免疫代谢重编程。值得注意的是,这一变化在人与小鼠之间具有进化保守性。在高BMI的老年男性睾丸中,同样检测到 CMKLR1⁺CD206LoMHCIIHi巨噬细胞的促炎代谢重编程特征,提示肥胖相关代谢信号可能共同驱动人和小鼠的性腺免疫衰老。为明确CMKLR1在这一过程中的因果作用,研究者进一步分析Cmklr1⁻/⁻成年小鼠的睾丸巨噬细胞。结果显示,其睾丸巨噬细胞发生了向抗炎和M2 极化方向的代谢重编程,并伴随脂质分解相关基因表达上调,表明CMKLR1是调控睾丸巨噬细胞促炎命运的关键受体。在干预层面,研究发现CMKLR1拮抗肽P12C5不仅能够抑制中年期内脏脂肪扩张、改善糖耐量,还可显著延缓性腺衰老。单细胞测序结果进一步证实,P12C5 处理后,睾丸CMKLR1⁺CD206LoMHCIIHi巨噬细胞呈现脂质分解相关基因表达增强的趋势。此外,研究团队还评估了非药物干预策略。通过比较中等强度持续运动(MICT)和高强度间歇运动(HIIT),作者发现长期HIIT能显著上调该巨噬细胞亚群氧化呼吸链相关基因,并促进M2极化标记物CD206的恢复性上调,从而有助于维持睾丸抗炎免疫微环境。该研究系统揭示了中年期“脂肪组织–CMKLR1–睾丸巨噬细胞” 轴在性腺免疫衰老中的关键作用,为通过靶向代谢–免疫通路或生活方式干预延缓男性生殖衰老提供了重要理论依据和潜在实践方案。中国科学院深圳先进技术研究院医药所代谢生殖中心张键研究员、杨雅莉高级工程师和暨南大学医学院公共卫生与预防医学系唐佳教授为该论文通讯作者。张键团队的博士研究生朱震东为论文第一作者(唯一)。该研究获得国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东省自然科学基金、深圳市医学研究专项资金、深圳市科技创新局、深圳市代谢健康重点实验室、深圳市代谢与生殖靶向投递技术概念验证中心、深圳中欧创新医药与健康研究中心等支持。中年衰老过程中脂肪组织信号经 CMKLR1 调控睾丸巨噬细胞代谢-免疫状态及其干预机制示意图原文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202515166<!--!doctype-->

2026-01-19

-

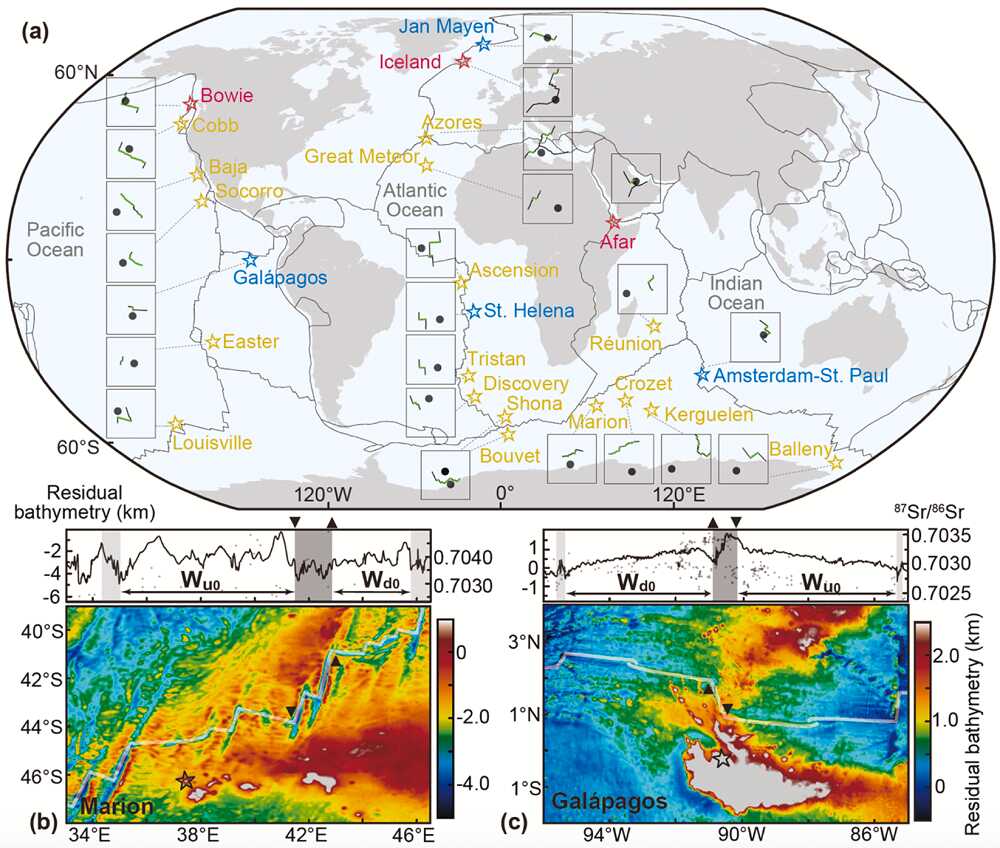

南海海洋研究所 | 研究揭示大洋转换断层调控地幔柱沿洋中脊轴扩散机制

近日,中国科学院南海海洋研究所张帆研究员与德国GEOMAR亥姆霍兹海洋研究中心刘斯彪博士合作,联合南方科技大学、中国科学院大学等单位,在大洋转换断层对地幔柱沿洋中脊轴扩散的控制作用研究中取得重要进展。团队以板块构造学与地幔动力学交叉视角,系统揭示了大洋转换断层在地幔柱与分段洋中脊相互作用中的调控机制,成果发表于Nature Index地学期刊《Earth and Planetary Science Letters》,张帆为第一作者,刘思彪为通讯作者。传统观点认为转换断层会“阻挡”地幔柱物质沿脊轴传播,而最新数值模拟显示其作用可能更为复杂,甚至在特定条件下可促进地幔柱信号跨断层流动,但决定这一差异的关键因素尚不清楚。针对该科学问题,研究团队对全球 24 个地幔柱–洋中脊–转换断层系统的构造特征进行量化分类,提取地幔柱至洋中脊及转换断层的距离、断层长度等几何参数;随后三维地球动力学模拟程序,在不可压缩质量–动量–能量守恒框架下引入地幔柱成分场,追踪其物质与热扩散,开展高分辨率三维数值模拟。研究发现,转换断层对地幔柱沿脊轴扩散可呈现三种可预测的作用模式,分别是:(1)阻挡模式,即地幔柱位于洋脊外侧或附近存在长偏移(>200 km)转换断层时,下游脊段内地幔柱信号显著减弱;(2)桥梁模式,即地幔柱位于转换断层与洋脊交汇处时,断层成为物质通道,促进地幔柱物质向两侧脊段双向扩散;(3)增强模式,即地幔柱位于洋脊内侧或断层中心下方时,断层的走滑运动强化沿脊地幔流,使地幔柱信号放大传播。研究进一步确认,转换断层长度是控制其行为的核心参数:长度超过约 200 km 时,阻挡效应显著;洋中脊扩张速率及地幔柱–断层相对位置亦对扩散路径和强度产生重要影响。该工作首次建立“全球统计分析 + 三维高分辨率模拟”的联合框架,系统揭示了几何配置等关键地球物理参数对调控洋脊-转换断层-地幔柱相互作用的控制机制,为理解天然系统中地幔柱–洋中脊–转换断层的复杂互馈提供了新的理论工具,同时对解释洋中脊成矿分布、指导深海资源勘探及古板块重建具有重要参考价值。本研究工作获得了广东省自然科学基金、国家自然科学基金等项目的资助。论文信息:Fan Zhang, Sibiao Liu*, Lars H. Rüpke, Yiming Luo, Ming Chen, Xubo Zhang, Lei Zhao, Yinuo Zhang, Zhanying Chen, Jian Lin, 2026. Variable roles of oceanic transform faults in plume dispersion along segmented mid-ocean ridges, Earth and Planetary Science Letters, 675, 119766.文章链接:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119766图1 全球24个地幔柱-洋中脊-转换断层系统图2 代表性地幔柱-洋中脊-300km转换断层数值模拟结果图3 转换断层在地幔柱物质扩散中三类作用模式(a-b)阻挡模式;(d-e)桥梁模式;(c和f)增强模式

2026-01-15

-

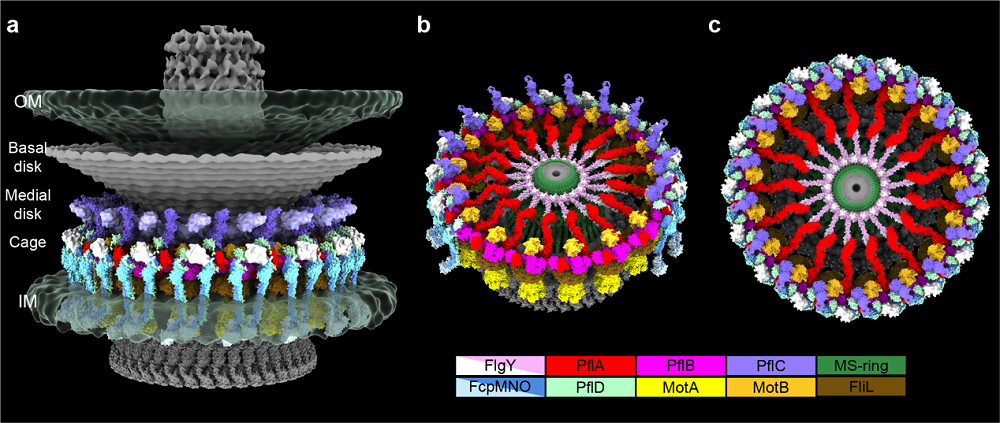

南海海洋所 | 研究揭示细菌复杂鞭毛马达的结构组装和演化

中国科学院南海海洋研究所(后简称“南海海洋所”)热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室、热带海洋生物资源与生态实验室研究团队,围绕细菌复杂鞭毛马达的精细结构、组装时序与演化路径开展系统研究。相关成果以“Structural insights into the assembly and evolution of a complex bacterial flagellar motor”为题,于1月9日在线发表于微生物学领域权威期刊《自然·微生物》(Nature Microbiology)。南海海洋所博士生冯雪银、耶鲁大学医学院博士后Shoichi Tachiyama、山东大学博士生何静以及南海海洋所助理研究员朱思琦为论文共同第一作者;南海海洋所研究员高贝乐、耶鲁大学教授刘骏和山东大学教授高翔为论文共同通讯作者。该研究整体科学构想与研究设计由研究员高贝乐与教授刘骏共同提出并主导完成。鞭毛是驱动细菌细胞运动的重要纳米机器,在海洋等多种环境中协助细菌实现空间迁移与环境响应。不同细菌的鞭毛结构差异显著,以往研究主要集中于结构简单的模式菌株大肠杆菌和沙门氏菌的马达;然而,自然界中的大多数细菌存在更为复杂的鞭毛马达,其额外结构的组成、组装时序以及进化路径缺乏系统研究,限制了我们对细菌马达的多样性和运动机制的全面理解。空肠弯曲菌具有高度复杂的鞭毛马达结构,为研究该问题提供了理想模型。本团队前期研究(Chen et. al, PNAS, 2025 Jan 7;122(1):e2412594121.)揭示了空肠弯曲菌马达的胞质部分存在一个四聚体PilZ家族蛋白FlgX,并且该蛋白复合体处于经典模型中的定子与转子结合界面,因此阻碍了定子与转子的结合,说明该复杂马达的旋转机制区别于经典模型。最近,研究团队进一步构建了空肠弯曲菌复杂鞭毛马达近乎完整的结构模型,解析了自1979年发现以来成分一直未知的周质E环、由FcpMNO和PflD组成的外周笼、以及PflA辐条-PflB轮圈复合体的精细结构及其互作细节。这些复杂支架结构通过精密的互作网络,稳定了多达17个定子单元,从而产生超高转矩,为鞭毛提供了强大的动力以适应复杂环境。图1 空肠弯曲菌复杂鞭毛马达的完整模型该研究还首次报道了复杂支架蛋白的表达调控机制及其组装次序,发现内膜锚定支架与定子复合体的组装早于鞭毛杆形成,表明鞭毛基因的表达受到严格的时空顺序调控,遵循由内而外的层级化组装逻辑。此外,该体系中的组装顺序明显区别于经典模型中定子在鞭毛杆和鞭毛钩之后组装的模式;同时,复杂马达中的定子数目保持恒定,也不同于经典模型中定子的动态交换的机制。进化分析显示,笼状结构是弯曲菌门的特有结构,而E环和辐条结构广泛存在于多种具有鞭毛的物种中,暗示其可能起源于细菌共同祖先,演化历史久远。研究进一步揭示,弯曲菌门自深海热液口祖先开始,其鞭毛马达“借用”了IV型菌毛系统的部分结构单元,形成了包裹定子复合体的辐条与笼状结构,是细菌大分子机器演化过程中一次典型的“拓展适应(exaptation)”事件。图2 复杂支架蛋白的进化分析该研究响应了“向极微观深入”的科学研究前沿趋势,在结构和进化层面深化了对细菌纳米马达的认知,揭示了一系列不同于经典模型的新组分和新机制。相关成果为理解复杂分子机器的结构创新、功能适应及其在不同生态环境中的演化路径提供了重要理论依据,同时也有助于进一步阐释纳米机器的起源与进化,并为基于合成生物学手段对其进行改造与利用奠定基础。本研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划以及广东省科技计划等项目的资助。相关论文信息:Xueyin Feng, Shoichi Tachiyama, Jing He, Siqi Zhu, Hang Zhao, Jack M. Botting, Yanran Liu, Yuanyuan Chen, Canfeng Hua, María Lara-Tejero, Matthew A. B. Baker, Xiang Gao*, Jun Liu*, Beile Gao*. Structural insights into the assembly and evolution of a complex bacterial flagellar motor. Nature Microbiology, 2026.论文链接:https://www.nature.com/articles/s41564-025-02248-5

2026-01-09

-

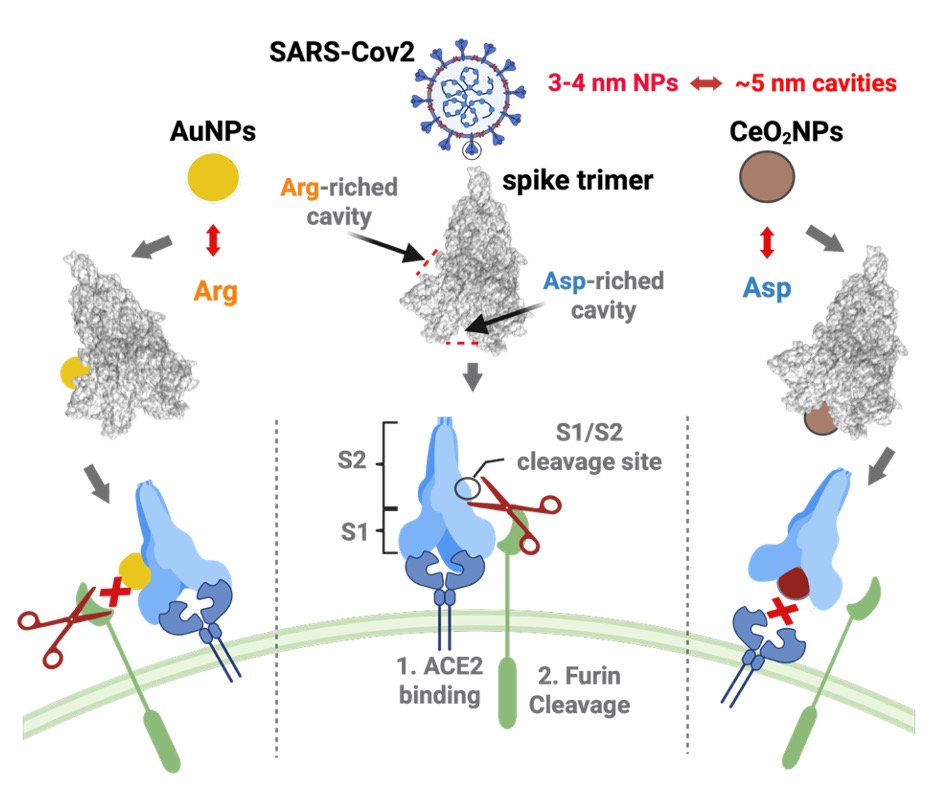

深圳先进院 | 揭示材料表面化学在蛋白腔体识别中的作用机制(JACS)

中国科学院深圳先进技术研究院医药所炎症与疫苗研究室李洋团队以Amino Acid Residue-Driven Nanoparticle Targeting of Protein Cavities: Surface Chemistry Dictates Binding Specificity beyond Size Complementarity为题,在 Journal of the American Chemical Society发表研究成果,系统揭示了纳米材料靶向蛋白表面腔体的分子识别机制。近日,中国科学院深圳先进技术研究院医药所炎症与疫苗研究室李洋团队以Amino Acid Residue-Driven Nanoparticle Targeting of Protein Cavities: Surface Chemistry Dictates Binding Specificity beyond Size Complementarity为题,在 Journal of the American Chemical Society发表研究成果,系统揭示了纳米材料靶向蛋白表面腔体的分子识别机制。蛋白-蛋白相互作用界面的蛋白表面腔体在细胞信号调控和病毒入侵等过程中具有重要功能,但其结构浅、尺度较大,长期被认为难以通过传统小分子实现稳定靶向,成为限制相关调控策略发展的重要瓶颈。团队此前研究(Nano Today, 2024, 55, 102183)发现,尺寸约为 3 nm 的氧化铈纳米颗粒(CeO₂NPs)能够插入 SARS-CoV-2 刺突蛋白约 5 nm 的中央腔体,为“纳米材料可靶向蛋白表面腔体”这一概念提供了直接实验依据。在此基础上,团队进一步开展了针对腔体选择性靶向机制的系统研究。本研究以 SARS-CoV-2 刺突蛋白(Spike,S 蛋白)为模型体系,选取尺寸高度一致但表面化学性质不同的CeO₂NPs和金纳米颗粒(AuNPs),在严格控制尺寸变量的前提下,系统比较了纳米材料表面化学性质对蛋白腔体靶向行为的影响。结果显示,两类纳米颗粒均可通过与刺突蛋白结合发挥抗病毒作用,但其结合位点和分子机制存在显著差异。CeO₂NPs倾向于靶向富含天冬氨酸(Asp)残基的中央腔体,通过与 Asp 羧基之间的配位作用实现稳定结合,从而阻断S蛋白与宿主细胞ACE2受体的识别过程。而AuNPs主要结合富含精氨酸(Arg)残基的侧向腔体,依赖与Arg的静电作用和氢键相互作用,靠近S1/S2 酶切位点区域,干扰宿主蛋白酶介导的刺突蛋白激活过程。基于上述研究结果,团队明确提出:在几何尺寸可达的前提下,纳米颗粒对蛋白腔体的选择性靶向并非由尺寸单一因素决定,而是由材料表面化学性质与腔体局部氨基酸残基所构成的微环境之间的相互作用方式所主导。只有同时满足“结构几何匹配”与“表面化学匹配” 两个条件,才能实现对特定蛋白腔体的精准识别与功能调控。本研究从分子和界面层面系统阐明了 “残基驱动的腔体特异性识别机制”。 该机制在尺寸匹配等结构因素的基础上,引入残基微环境这一关键分子维度,进一步细化并完善了纳米材料-靶蛋白相互作用的分子识别机制,为理解复杂蛋白表面局部结构的选择性结合提供了明确且可推广的物理化学依据。相关结果为纳米材料靶向调控蛋白功能提供了可操作的设计原则,也为突破传统小分子难以调控的“不可成药”蛋白腔体建立了具有普适意义的理论框架。该研究也是李洋团队围绕纳米材料-蛋白精准互作机制持续开展研究的重要进展之一。近年来,围绕纳米药物长期面临的靶点不清、机制不明和转化受限等问题,团队发现纳米材料可通过精准识别并结合关键功能蛋白或生物分子直接调控其生物学功能,并据此提出并发展了“纳米分子靶向药物”研究理念。团队通过解析纳米材料-靶蛋白分子识别规律,初步建立了纳米–靶蛋白互作精准解析方法体系,并以此为基础,开发了多种靶点明确、机制清晰的纳米药物。相关成果相继发表在 Nature Nanotechnology ( 2021, 16(10): 1150-1160;2022, 17, 993-1003.), Nano Today (2024, 55, 102183), Advanced Functional Materials (2024, 34, 2312941), Exploration ( 2025, 20240143)等期刊。本研究李洋研究员为通讯作者,中国科学院深圳先进技术研究院(SIAT)为通讯单位,团队成员刘芳芳博士、张国芳副研究员以及王晓峰工程师为共同第一作者。研究工作得到了科技部重点研发计划、国家自然科学基金、广东省自然科学基金等项目的资助,并得到西班牙加泰罗尼亚纳米科学与纳米技术研究所Victor F. Puntes教授团队的支持。文献链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.5c15860文章上线截图图|氨基酸残基驱动的尺寸匹配纳米颗粒对 SARS-CoV-2 刺突蛋白腔体的选择性靶向机制。

2026-01-14

-

![]()

鼎湖山站撰文解读中国森林精细尺度多样性格局与过程

鼎湖山站武东海研究员受邀在 Nature Ecology & Evolution 杂志撰文,对其团队最新发表的研究成果进行系统解读,阐释中国森林精细尺度树种丰富度与结构多样性的空间格局、驱动机制及未来潜力,并展望相关领域的前沿研究方向。相关成果以 “Fine-grained mapping of forest diversity in China” 为题,发表在 Nature Ecology & Evolution 杂志2026年第1期(论文链接:https://doi.org/10.1038/s41559-025-02925-y)。 国家需求:为应对日益严峻的气候变化和人类活动对森林多样性保护造成的压力,中国作为主席国制定了《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》。在此背景下,从多维度视角系统评估森林的多样性格局、驱动机制及其未来潜力,对于支撑国家生物多样性保护战略意义重大。过去20年来,国内关于森林多样性空间格局的研究主要聚焦于粗尺度(通常覆盖数十万公顷以上面积)的伽马多样性,侧重刻画区域层面的物种总量。这类研究在识别宏观空间格局和划定保护优先区方面发挥了重要作用,但难以揭示森林群落内部物种经历相互作用之后的自然共存状态及其结构异质性,从而限制了对关键生态过程的深入认识。相比之下,基于细尺度(通常覆盖数百平方米样方)的研究能够更直接反映群落内部的结构异质性,可为精准制定森林多样性保护、生态恢复与可持续经营措施提供更具针对性的科学依据。 科学发现:研究基于全国近3400个自然林样方数据,从更贴近生态过程的细尺度出发,同时量化评估了森林树种丰富度与结构多样性,并首次构建了中国自然林精细尺度多样性空间分布图。研究结果显示,两类多样性在空间格局及其主导驱动机制上存在显著差异:树种丰富度主要受降水季节性控制,其次为地形异质性和气候稳定性;而结构多样性则主要由林龄所决定,降水季节性和年降水量发挥次要调节作用。基于机器学习模型的情景预测结果表明,在未来气候变化背景下,我国自然林的树种丰富度和结构多样性分别具有约 36% 和 27% 的提升潜力,表明中国森林在未来仍具备较大的多样性恢复与提升空间。 未来方向:由于多样性格局具有明显的尺度依赖性,且物种丰富度随面积呈非线性增加,跨尺度外推仍然面临较大挑战。目前,无人机遥感为破解这一难题提供了新的途径,其能够突破传统地面调查受限于单一尺度的局限,实现连续空间尺度上的高效数据获取,并对几十至上百平方公里范围进行高精度监测。此外,无人机遥感突破了传统卫星遥感空间分辨率受限的瓶颈,其厘米级高分辨率光学成像与激光雷达扫描技术在刻画树种丰富度和结构多样性方面展现出巨大潜力。然而,要实现森林多样性的真正跨尺度制图,仍需解决若干关键技术难题。面向未来,应大力发展基于人工智能与无人机遥感的森林多样性精细制图技术,推动“AI for Ecology”在森林生物多样性保护与精细化管理决策中的应用。 专家点评:Nature Ecology & Evolution 编辑部在同期评论中指出,该研究基于大规模、标准化的野外样地调查数据,系统揭示了森林树种丰富度与结构多样性之间的关系及其气候驱动机制,并对未来变化趋势进行了情景模拟,为后续相关研究提供了重要的基础数据和参考基准。来自澳大利亚西悉尼大学的 Manuel Esperon-Rodriguez 博士在专家点评中表示:“该研究聚焦一个重要且具有现实紧迫性的科学问题,系统分析了中国森林当前及未来的多样性格局,对自然保护与生态系统管理具有重要启示意义。

2026-01-13

-

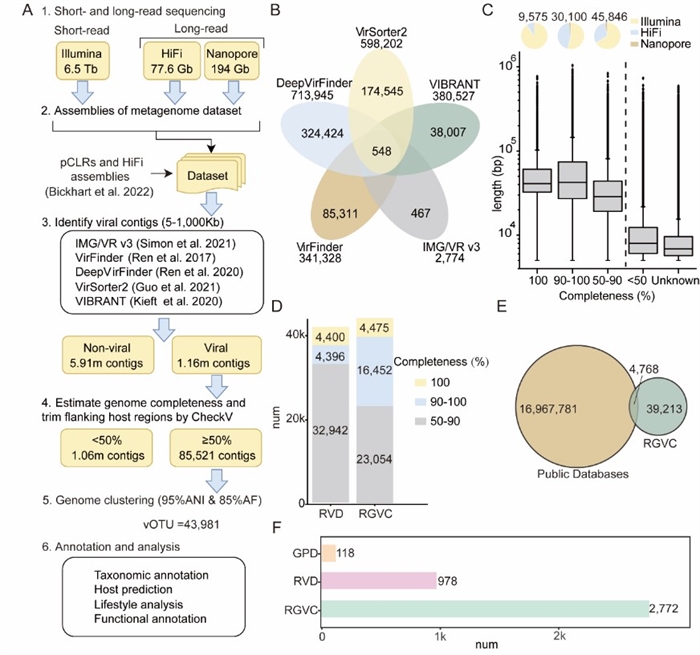

亚热带生态所 | 反刍动物胃肠道病毒群落空间异质性形成机制研究取得新进展

反刍动物(如牛、羊、鹿等)依赖其复杂的胃肠道微生物群落消化纤维类物质,合成挥发性脂肪酸和微生物蛋白,同时排放温室气体甲烷。以往研究多集中于细菌和古菌群落,而对数量庞大的病毒群落了解甚少。反刍动物(如牛、羊、鹿等)依赖其复杂的胃肠道微生物群落消化纤维类物质,合成挥发性脂肪酸和微生物蛋白,同时排放温室气体甲烷。以往研究多集中于细菌和古菌群落,而对数量庞大的病毒群落了解甚少。病毒通过侵染宿主、调节代谢、传递基因等方式,深刻影响微生物群落结构和功能,但反刍动物胃肠道不同区段的病毒组成、分布及其生态功能仍属未知。该研究整合了来自7种反刍动物10个胃肠道区域的373个宏基因组样本,结合二代与三代测序技术,成功构建了首个反刍动物胃肠道病毒组目录(Ruminant Gastrointestinal Virome Catalog,RGVC)。该目录包含近4.4万个病毒分类单元(vOTUs),其中90%为以往未知的新病毒,并成功鉴定出大量由长读长技术捕获的超大基因组病毒(长达1000 kb)(图1),极大地拓展了人们对反刍动物肠道病毒世界的认知边界。该研究发现,病毒群落组成并非随机分布,而是呈现出鲜明的空间异质性,这种差异主要取决于胃肠道所在的生理区段,而不是反刍动物宿主种类(图2)。进一步通过生物信息学分析,发现超过4600个原核生物宿主与近6000个病毒之间上万对的高置信度匹配,揭示了病毒与宿主之间广泛而复杂的互作网络。深入分析表明,胃肠道病毒的丰度与其对应宿主的丰度呈现高度一致性,不同胃肠道之间的原核微生物群落差异是导致病毒呈现空间异质性的主要原因(图3)。近半数的病毒倾向于采用溶原性生活方式,即将其基因组整合到宿主染色体中与之长期共存,且这种生活方式的比例在不同胃肠道区域中呈现规律性变化。病毒携带的辅助代谢基因(Auxiliary Metabolic Genes,AMGs)广泛参与碳水化合物降解、能量代谢等关键途径,具有重要的代谢调控潜力,且在不同胃肠段间呈差异分布。进一步研究通过基因邻域分析和蛋白质三维结构模拟(AlphaFold3),排除了宿主基因污染,验证了这些AMGs的病毒来源及其功能的可靠性(图4)。 这些结果表明,溶源病毒与宿主建立了互利共生关系,共同调节反刍动物的营养吸收与能量获取。该研究首次从“空间异质性”这一生态学核心视角出发,系统揭示了反刍动物胃肠道病毒群落的分布规律、生存策略与功能贡献。对病毒群落区域特性的解析,不仅拓展了人们对宿主‑微生物‑病毒互作的认识,也为未来通过干预特定胃肠道区段的病毒活动,从而提升饲料转化效率、定向减少甲烷排放,提供了新的科学路径与潜在调控靶点。该研究成果发表于Journal of Advanced Research(综合性期刊1区Top,IF = 13.0),亚热带生态所博士研究生张诗哲为论文第一作者,亚热带生态所研究员谭支良、王敏及自然资源部第三海洋研究所研究员董西洋为论文共同通讯作者。研究得到国家自然科学基金和国家重点研发计划等项目支持。论文链接图1 RGVC数据库的构建及特征概述 图2 不同胃肠道区域和反刍动物物种的病毒多样性及解释贡献度占比 图3 病毒及其宿主丰度呈现强烈线性相关关系 图4 对关键病毒辅助代谢基因的基因组背景和蛋白结构比对验证

2026-01-13

-

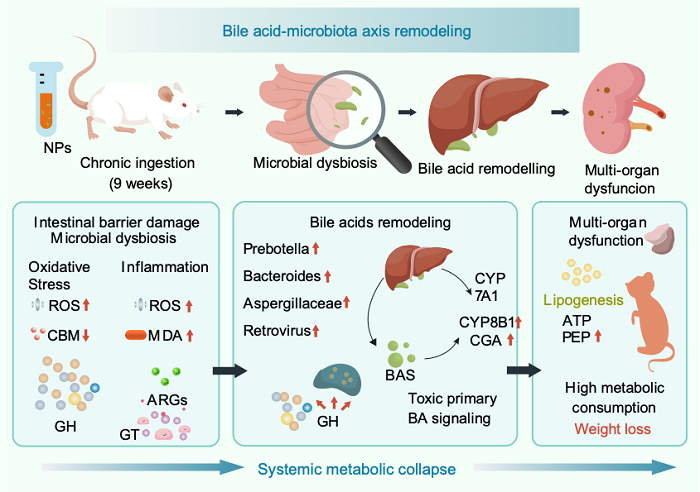

亚热带生态所 | 环境纳米微塑料长期暴露对机体“微生物—代谢”稳态影响研究取得新进展

微塑料(MPs)作为一种全球性的新型污染物,其在生态系统中的普遍存在及由此引发的健康风险,已成为当前环境科学与公共卫生领域共同关注的核心议题。微塑料(MPs)作为一种全球性的新型污染物,其在生态系统中的普遍存在及由此引发的健康风险,已成为当前环境科学与公共卫生领域共同关注的核心议题。围绕微塑料的生态环境效应与资源化影响,我们此前已开展了一系列研究。主要的发现包括,在农业生态系统中,微塑料显著降低了土壤水分保持力与团聚体稳定性,诱导温室气体排放增加(Xu et al. 2025);在环境界面交互方面,研究揭示了纳米塑料与重金属镉(Cd)对小球藻的联合毒性机制,发现两者共暴露会触发胞外聚合物(EPS)的防御响应并扰乱代谢平衡(Li et al. 2024)。在废弃物转化领域,微塑料不仅抑制了黑水虻对禽畜粪便的转化效率,还显著加剧了抗生素抗性基因在资源化产物中的暴发(Xu et al. 2023, 2025)。更具现实意义的是,我们发现婴儿奶瓶中脱落的异形微塑料能激活机体ROS/NLRP3/Caspase-1信号通路,从而引发严重的肠道炎症反应(Xu et al. 2023)。这些从环境到生物、从基础研究到生活暴露的系统研究共同提示,微塑料的威胁已深刻渗透至生命健康,其对机体系统发育与代谢调控的深层干扰机制亟需进一步阐明。在前期基础上,本研究聚焦于环境纳米塑料(NPs)污染对人体健康的潜在危害,通过构建小鼠慢性暴露模型,系统探究了粒径更小(≤1 μm)、穿透力更强的纳米塑料如何穿透生理屏障并诱发全身性代谢紊乱。研究重点考察了“肠道-肝脏-肾脏”这一机体核心代谢轴对纳米塑料暴露的响应规律,量化分析了肠道微生物组成、胆汁酸(BA)代谢图谱以及远端器官功能指标的系统性变化。研究表明,长期纳米塑料暴露通过重塑“微生物—胆汁酸轴”,诱发了严重的全身性代谢退化。纳米塑料能够穿透肠道上皮屏障进入血液循环,并在肝脏、肾脏等远端器官中显著蓄积,诱导强烈的氧化应激与炎症反应。更关键的是,纳米塑料暴露显著干扰了肠道菌群的稳态(如降低了Muribaculaceae等有益菌丰度),导致参与胆汁酸转化的关键菌群受抑制,阻断了初级胆汁酸向次级胆汁酸(如去氧胆酸DCA)的转化。这种代谢产物的失调进一步抑制了机体farnesoid X受体(FXR)介导的信号通路,进而联动驱动了肝脏脂质代谢紊乱与肾脏清除功能受损。总的来说,这项工作从环境毒理与代谢医学交叉视角,阐明了纳米塑料如何通过扰乱复杂的微生态—代谢网络实现跨器官的连锁破坏,不仅拓展了对环境新兴污染物健康风险的机制理解,也为制订微塑料环境健康标准提供了重要科学支撑。本研究是在中国科学院亚热带农业生态研究所印遇龙院士指导下,联合南京医科大学第一附属医院、南京医科大学公共卫生学院、南开大学环境科学与工程学院、南昌大学第一附属医院、印尼艾尔朗加大学渔业微生物实验室共同完成,该研究以Nano-plastics disrupt systemic metabolism by remodeling the bile acid-microbiota axis and driving hepatic-intestinal dysfunction为题,发表在生物学领域顶尖SCI期刊iMeta (IF33.2;中国科学院双一区TOP)。印遇龙院士和徐智敏副研究员为论文的共同通讯作者,联合培养硕士林铮为第二作者,环境微塑料研究领域知名专家南开大学汪磊教授参与了指导。本研究论文链接相关研究论文链接 1 2 3 4 5摘要图

2026-01-13