近日,广州能源所袁浩然研究员团队联合北京工业大学吴玉锋教授团队、井冈山大学罗旭彪教授、北京师范大学黄国和教授等多家科企单位在顶级学术期刊Nature上发表重要研究成果。该研究针对锂电池行业面临资源稀缺性、技术快速变革等独特挑战,开发了锂循环可计算一般均衡(LCCGE)模型,首次实现了自下而上的生命周期分析与自上而下的经济建模方法的弥合,为全球锂离子电池供应链中的“价值-排放悖论”提供了量化依据。

锂离子电池作为能源转型和交通电气化的核心技术,电池制造以及循环利用对实现净零排放目标至关重要。然而,锂离子电池供应涉及多个国家,从澳大利亚和智利矿物开采到中国、韩国和欧盟金属精炼最终到全球市场电池组装,在全球形成了复杂的经济和法规网络,极大限制了关键金属矿物的采购。迫在眉睫的矿产短缺中,先进的回收退役锂离子电池技术极大地提高了工业效率并减少供应链的碳足迹,而设计电极材料生产和新兴回收行业之间关键的系统性碳减排动态路径联系经常丢失。现有研究多聚焦于特定的回收阶段或部分经济系统,缺乏对政策调整、贸易动态和技术创新之间复杂的系统性分析,亟需一种能够捕获锂离子电池回收过程级细节与宏观经济模型动态联系的综合性战略框架,以制定全面且可持续的电池供应链深度脱碳策略。

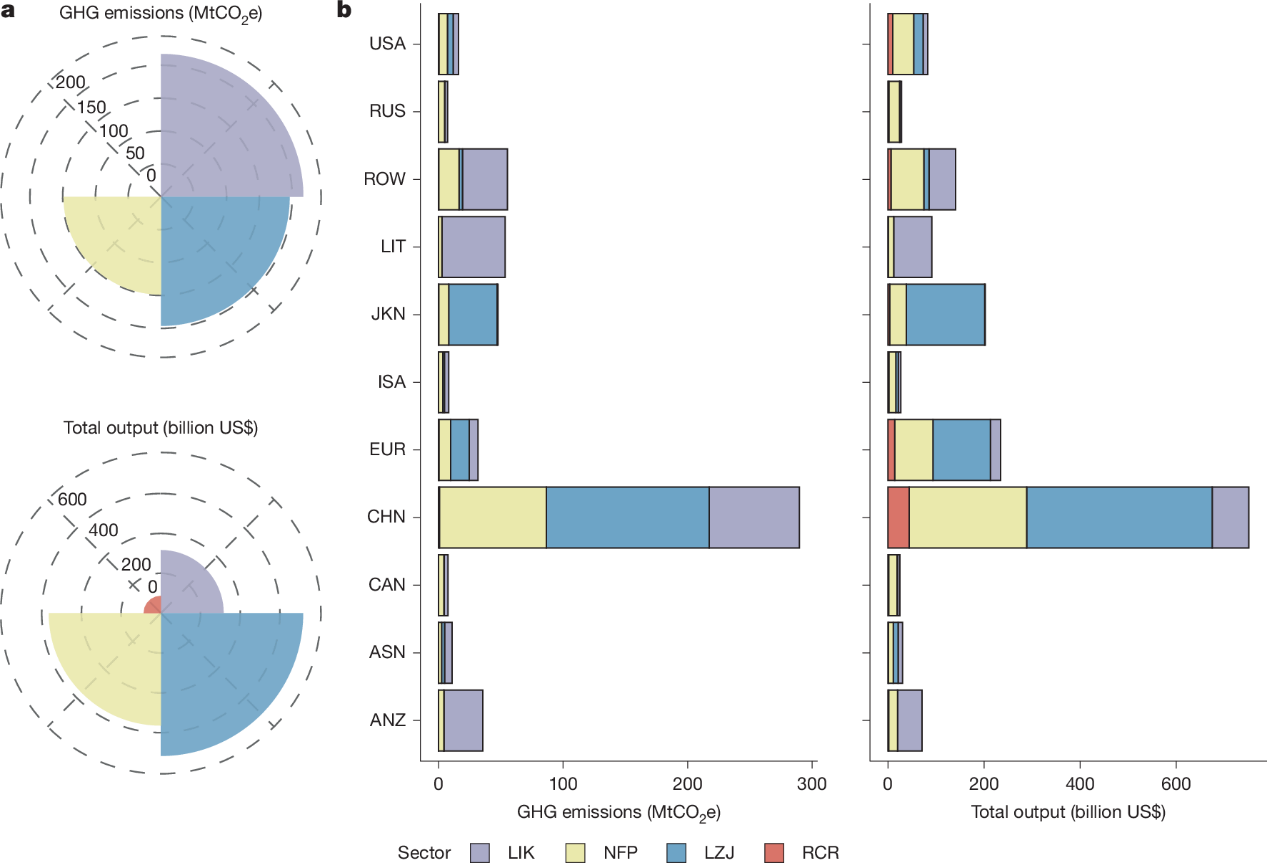

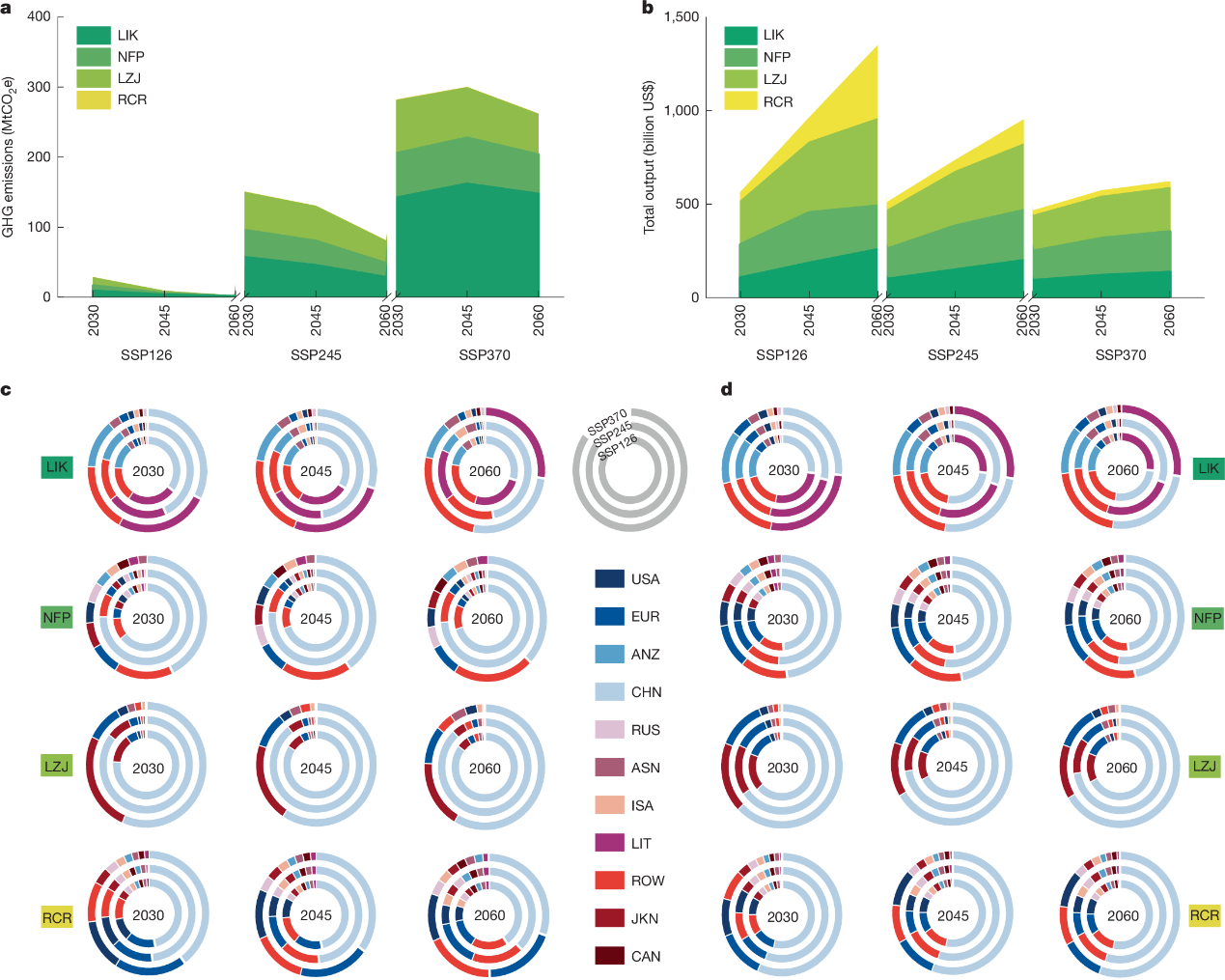

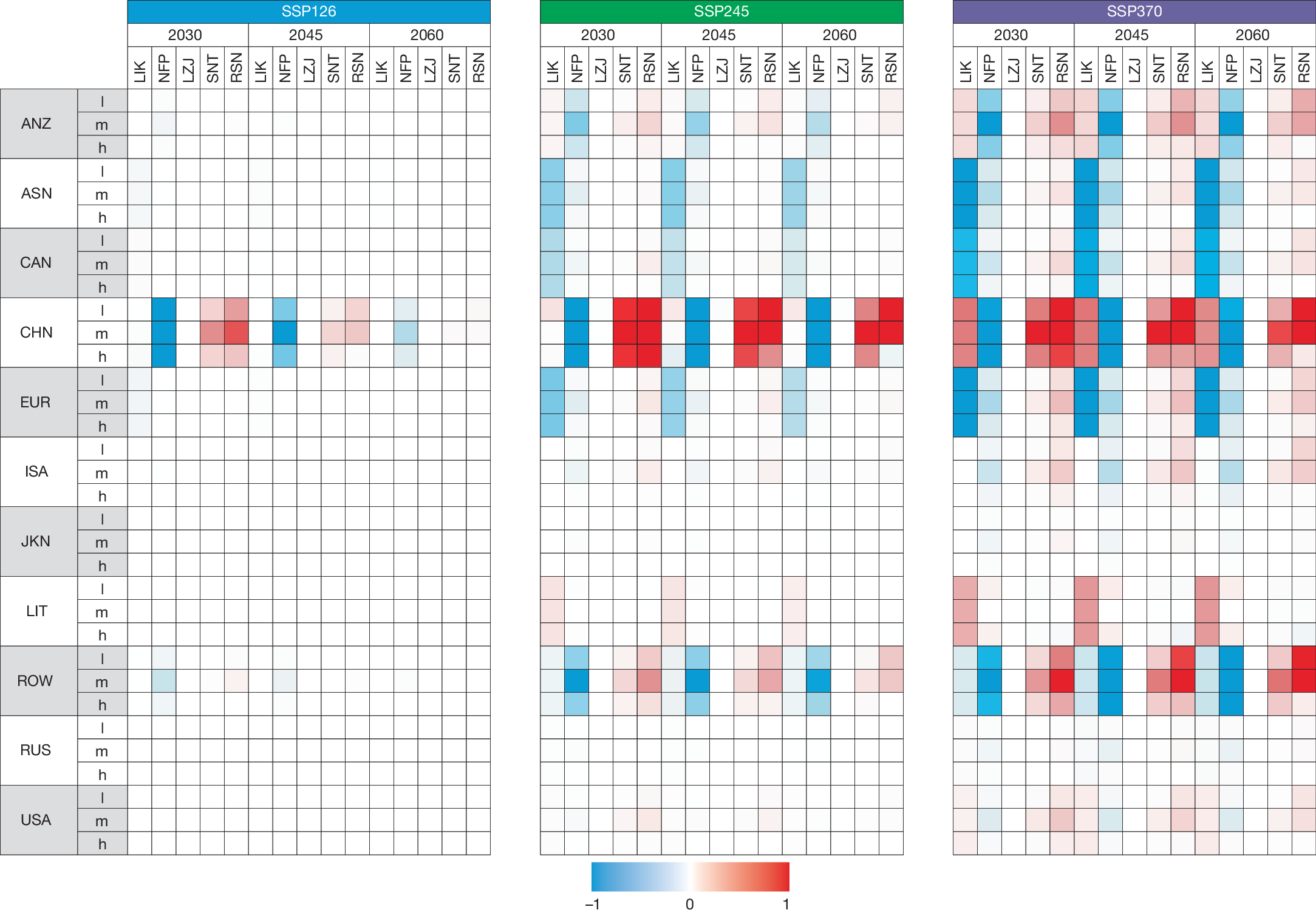

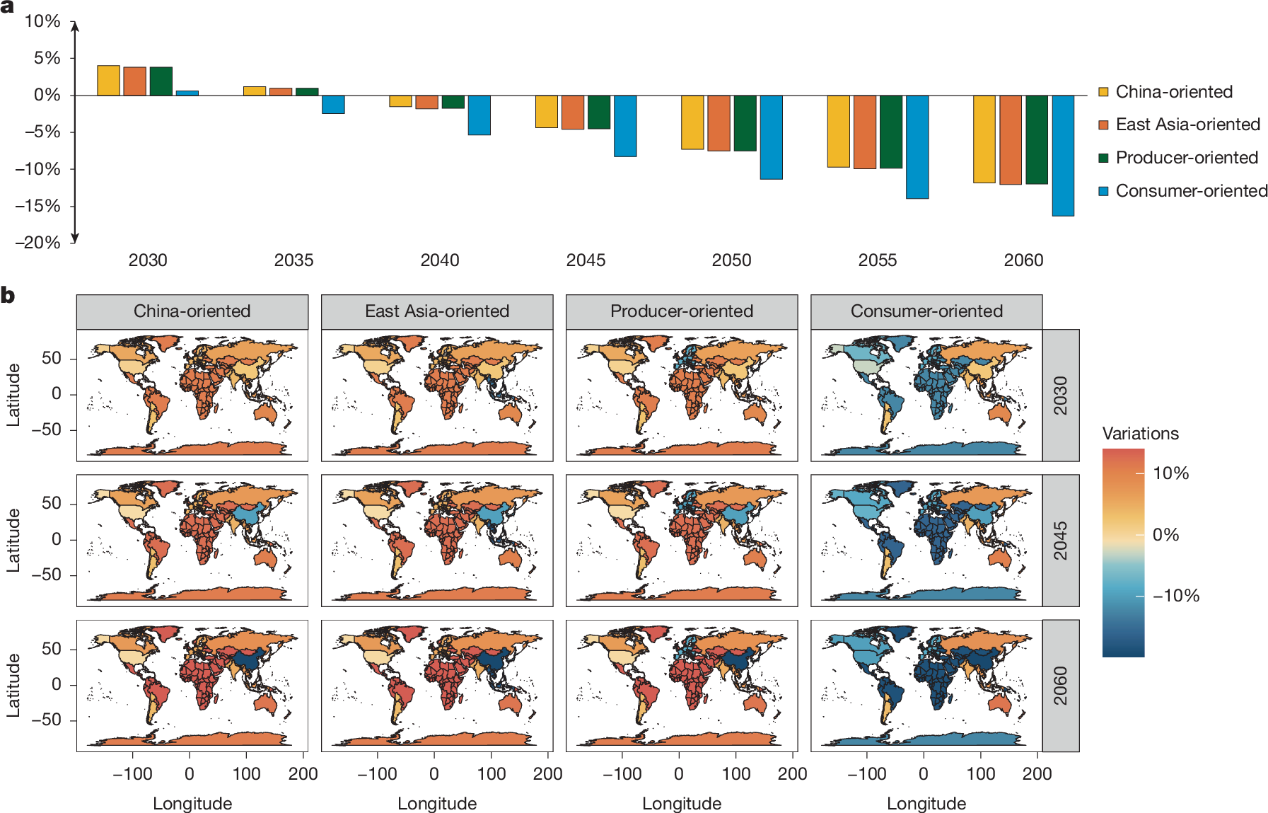

鉴于此,该研究开发的LCCGE模型首次将生命周期评价的微观技术细节与可计算一般均衡模型的宏观经济动态相结合,从而能够精准模拟不同政策、技术及贸易策略对全球供应链经济效益与环境足迹的连锁效应。“价值-排放悖论”表明附加值较低的采矿环节,以18.78%的经济价值贡献,产生了38.52%的碳排放;附加值较高的正极材料生产环节,以34.82%的排放,创造了42.56%的经济价值。这一结构性失衡表明,产业链脱碳的关键在于制造环节的重点治理,并迫切需要发掘循环经济的减排潜力。通过对上千种复杂情景的系统性模拟研究,证实了单一的减排政策的效果相对有限且易引发“负担转移”等负面效应;并提出了一种实现产业深度脱碳的最优路径,即“全球协同+区域定制”的综合性战略框架。该框架建议各国在技术、贸易和环境政策上展开跨区域合作,同时根据自身在供应链中的角色量身定制各自的循环经济策略。研究提出的最优策略框架,为有效应对上述挑战提供了协同治理机制。在该策略下,预计到2060年全球锂电池供应链的平均排放强度可降低35.87%,其中中国的减排潜力可达42.35%,美国、欧盟的减排潜力也分别可达39.14%、37.28%。

近年来,袁浩然研究员团队在新能源器件循环利用能力提升方面取得系列突破,此次成果标志着中国科学院广州能源研究所在新能源产业可持续发展研究领域迈入国际前沿,为全球退役锂离子电池供应链深度脱碳提供了科学蓝图。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09617-4

全球锂电池供应链2018年—2022年累积经济产出与温室气体排放

全球锂电池供应链未来经济产出与温室气体排放趋势预测

不同循环利用情景下的区域和部门排放变化

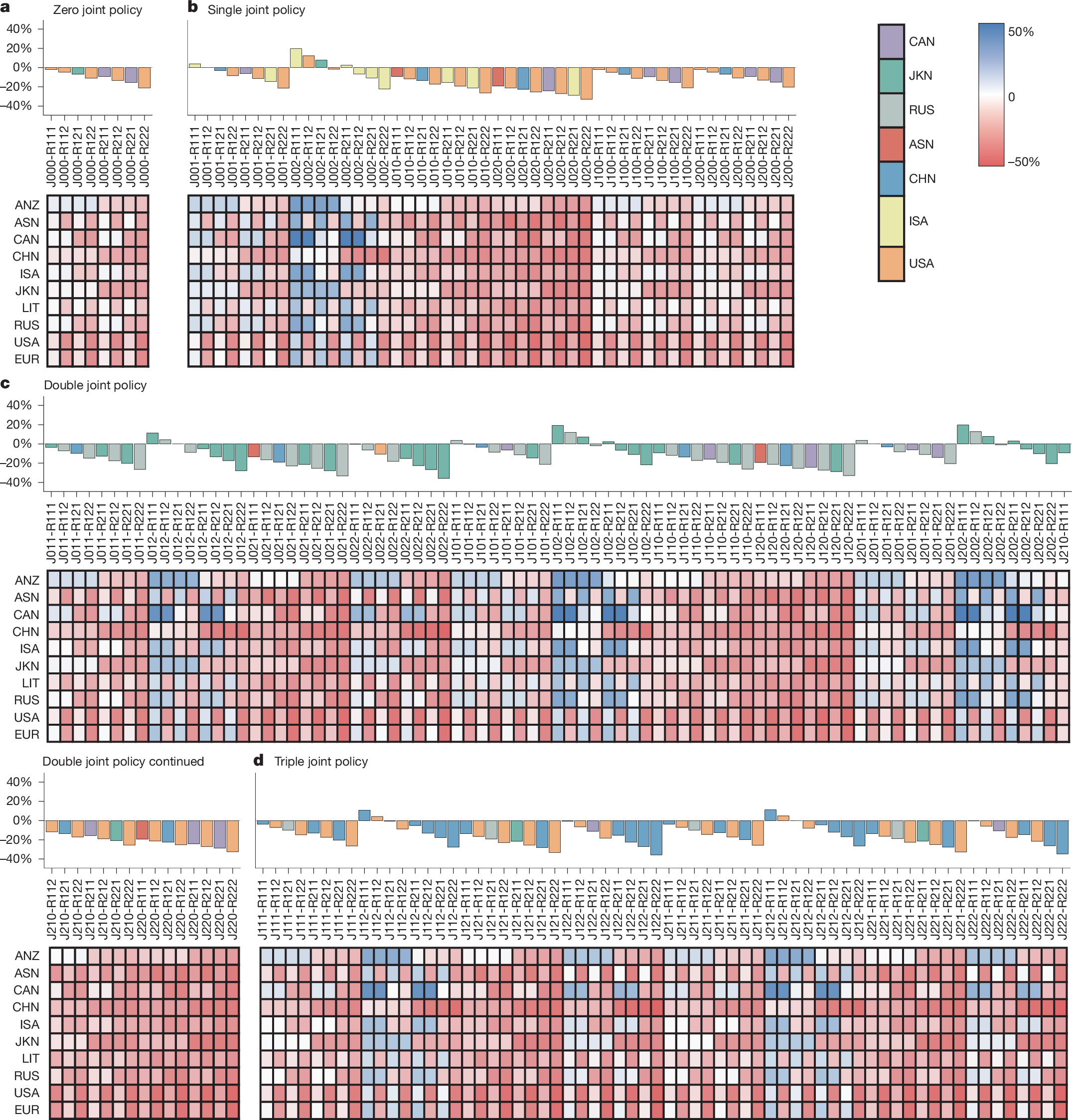

四种区域合作方案下的排放强度变化

循环经济策略的系统性分析

附件下载: