中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室、边缘海与大洋地质实验室(OMG)邱强研究员团队,联合美国新墨西哥大学、新加坡南洋理工大学、中山大学、南方科技大学等机构,在俯冲带地震孕震机理研究方向取得突破性进展。团队开发出一种“两步法”混合建模框架,完整揭示了印度尼西亚2007年苏门答腊明古鲁8.4级大地震如何通过三年震后蠕滑,准确“孵化”出2010年明打威7.8级海啸地震,为俯冲带浅部地震海啸灾害评估提供了新工具。该成果近日发表于《自然》旗下期刊Communications Earth & Environment(《通讯-地球与环境》)。南海海洋所邱强为论文第一作者兼通讯作者。

全球最大的地震和海啸往往发生在俯冲带海沟附近的巨型逆冲断层浅部。然而,受限于海底近场观测的缺乏和模型分辨率的不足,传统模型难以判断该段未来是“安全蠕滑”还是“危险破裂”,从而使俯冲带浅部成为海啸预警的“盲区”。

团队将正演模拟与卡曼滤波反演方法耦合,形成“两步法”震后模拟混合框架:第一步正演法,利用正演模拟方法,获取断层面蠕滑分布以及地幔粘性形变的时空分布特征;第二步反演法,将正演获得的蠕滑和粘性形变作为卡曼滤波的输入,进而利用大量地表形变测量数据(例如,GNSS,InSAR等)的约束完成输入模型的提升,输出的模型最终能更好地解释测量数据。该方法充分利用正演和反演各自的优势,显著提升了对断层震后蠕滑、地幔粘弹性松弛及其力学性质的辨析能力。

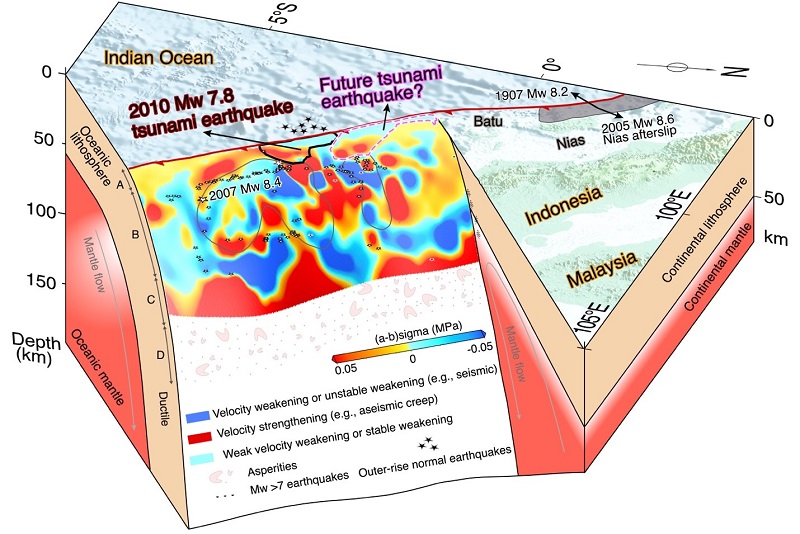

模型清晰再现2007—2010年间断层蠕滑演化(图1):2010年破裂区域深部(约5–10千米)为“速度强化”区,且在2007地震后持续蠕滑,累积滑动达0.4-0.8米;蠕滑向上扩展,持续加载上方海沟处约5千米深部内的“速度弱化”区,三年后使其库仑应力增加达到0.2 bar,超过地震触发通用阈值(0.1 bar),很可能最终导致2010年10月25日断层浅部突发7.8级海啸地震,产生超过8米滑动,触发袭击Pagai群岛超过11米的海浪,最大爬高约17米。

研究首次从物理机制层面描绘“大震—震后蠕滑—浅部破裂—海啸”完整灾害链,提出深部蠕滑可作为海啸地震的“早期信号”。该框架可移植至阿留申-阿拉斯加、墨西哥、北智利等全球其它俯冲带,全面评估大地震后周边“地震空区”被深部蠕滑“加载”的速度与程度,提前数年至数十年识别潜在海啸地震高危区,为沿海防灾、国土空间规划提供量化依据。

研究获中国-巴基斯坦地球科学研究中心、广东省重大人才工程项目、国家基金面上基金、广东省引进人才创新创业-大数据-数学地球科学与极端地质事件团队、南方海洋科学与工程创新团队珠海实验室等项目资助。

文章信息:Qiu Qiang,Lindsey Eric,Feng Lujia,Li Linlin,Zhang Peizhen,Lin Jian. Tsunamigenic earthquake at the Sunda trench promoted by aseismic slip after a previous megathrust event. Commun Earth Environ 6,888 (2025). https://doi.org/10.1038/s43247-025-02873-2

原文链接:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02873-2

图1 印度洋东部苏门答腊俯冲带断层面摩擦参数分布特征控制该区域地震破裂行为。

附件下载: