碳酸盐岩广泛发育形成的喀斯特地貌覆盖全球陆地面积约15%,为全球约1/4人口提供稳定的水资源供给。美国东部、欧洲地中海沿岸及中国西南地区构成三大喀斯特地貌集中分布区,其中中国西南是全球喀斯特连续出露面积最大的区域。该区域碳酸盐岩质地纯正且结构致密,叠加温暖湿润的亚热带季风气候,为碳酸盐岩的化学溶蚀作用创造了优越条件,塑造了独特的“二元三维”水文地质结构,具有地土壤层浅薄、地下基岩裂隙网络发育的基本特征。这种特殊结构导致入渗与多界面径流过程呈现高度复杂性,在气候变化背景下进一步加剧了旱涝灾害带来的不确定性。

山坡是西南喀斯特地貌的主要组成单元,决定了流域水文通量及其响应特征。目前,已有研究主要围绕对降雨过程中入渗和产流过程的描述与解析,基本弄清了以岩土结构为主导作用影响下的入渗-产流模式。尽管如此,但现有研究对坡地入渗-产流补给机制认识较为欠缺,结构对水文过程的调控机理仍需要进一步厘清,上述问题的解决将极大深化对喀斯特关键带复杂水文过程的认识,服务于区域水文水资源管理。

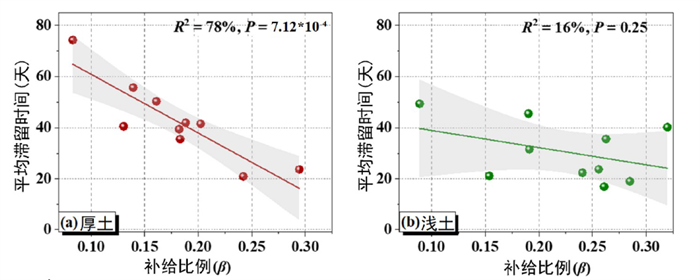

中国科学院亚热带农业生态研究所陈洪松研究员团队在广西环江通过水稳定同位素示踪技术,揭示了坡地土壤厚度对入渗和径流水补给特征的影响机制。该研究选取两处土壤厚度差异显著的山坡,通过长期原位监测获取土壤水和径流样本,并测定其氢氧稳定同位素组成。基于分段同位素平衡模型,量化了降雨对可移动水的补给比例、平均滞留时间及干旱期径流的蒸发损失比例。结果表明,渗透性更高的浅土山坡具有快速的水分补给特征,表现为更高的雨水补给和水分蒸发损失比例及更短的水分滞留时间(图1)。厚土山坡补给比例和滞留时间具有极显著的相关性(R2=0.78),而浅土山坡这种快速且复杂的水文特征导致其通过水文参数预测过程的难度更高(图2)。因此,即便是在小流域范围,在水资源优化配置方面也需要考虑进行差异性的管理,而土壤厚度理论上是一个重要的参考指标。

该研究为理解喀斯特地区复杂水文过程提供了新视角,对区域水资源管理和防洪减灾具有重要实践意义。相关成果已得到国家自然科学基金、广西自然科学基金和中国博士后项目的资助,论文分别以“西南喀斯特坡地土壤厚度对可移动水补给特征的影响:基于水稳定同位素的观点”和Water stable isotope evidence reveals the impact of soil thickness on mobile water recharge in Karst Hillslopes,Southwest China为题发表在《中国科学:地球科学》中/英文版。

图1 土壤水及径流补给比例(左)和滞留时间(右)

图2 补给比例和滞留时间相互关系

附件下载: