“松辽沉积为何这么厚”、“南海洋底为何那么深”是徐义刚院士在2018-19年间给团队成员列出的两道、又像是同一道难题。一般认为,在岩石圈伸展结束后的热沉降阶段,裂谷盆地仍然会维持一种缓慢、平滑且相对持续的沉降过程;若没有后续伸展、挤压等岩石圈改造作用的叠加,盆地基底的深度会无限趋近于某一固定值。然而,在诸如松辽盆地、渤海湾盆地、中国南海等研究区,基底似乎在岩石圈应力趋于中性后又经历了至少一期的加速沉降,致使基底深度(沉积物厚度)远大于基于拉伸量的理论预测值。前人研究表明,在岩石圈层位的动力学演化过程(如:周缘俯冲、区域伸展、岩浆底侵、地壳流等)很难解释此类出现在较薄陆缘岩石圈之上狭长区域内的“异常”沉降现象。

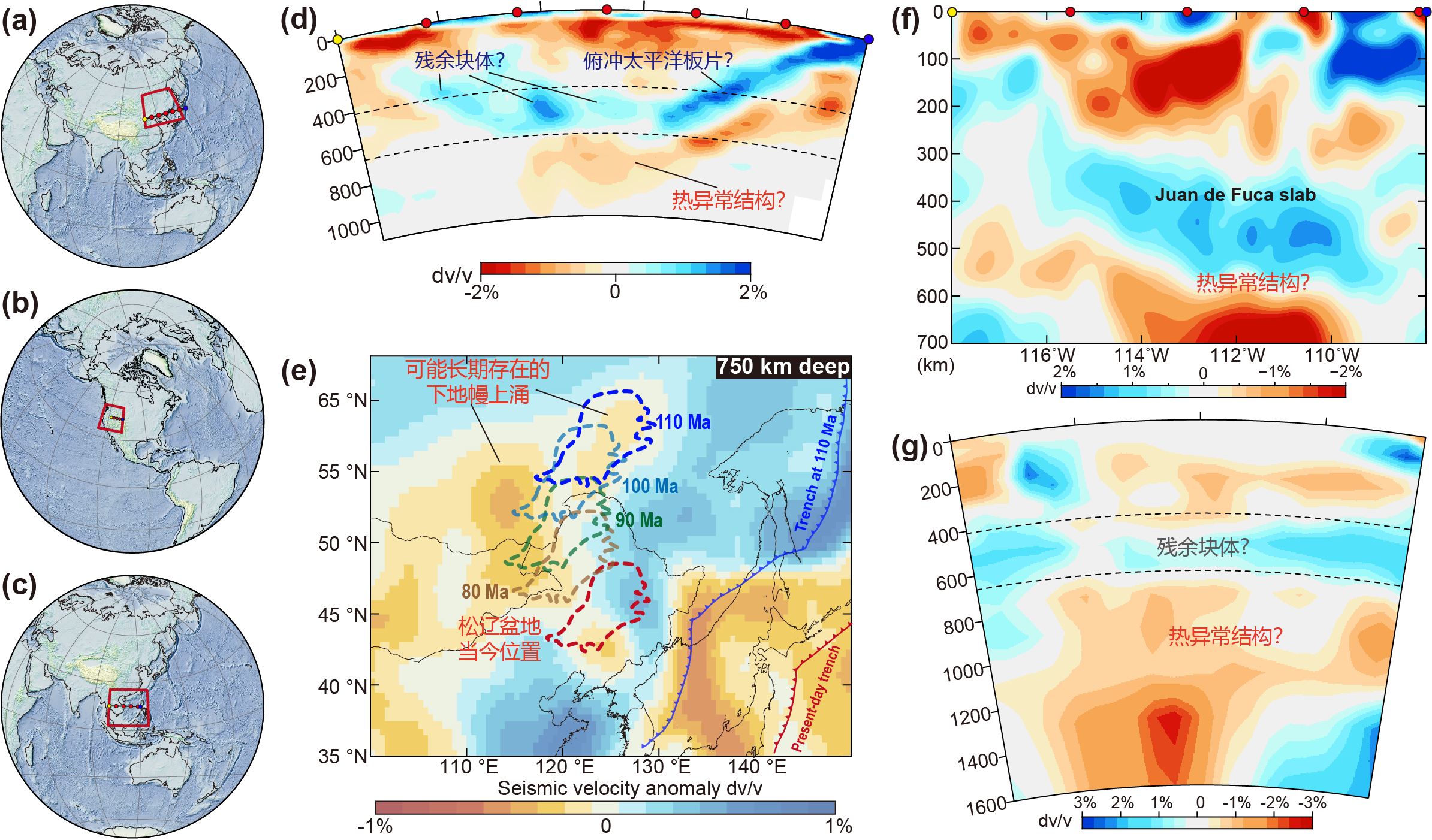

图1. 典型研究区的地幔波速结构。(a)图d的切面位置图。(b)图f的切面位置图。(c)图g的切面位置图。(d)东北亚地幔波速结构切面。(e)东北亚750公里深处的平均波速结构。(f)黄石-斯内克河平原下方的地幔波速结构切面。(g)中国南海下方的地幔波速结构切面。

针对以上特殊地质现象,中国科学院广州地球化学研究所徐义刚院士团队经研究发现,在典型研究区正下方的深部地幔内,都(曾)存在有疑似的下地幔上涌(地幔柱?)与地震波高速体共存的现象(此类高波速结构可能代表了俯冲板块或拆沉岩石圈块体,在此统称为“残余块体”)(图1);团队成员进而尝试提出了深部地幔上涌与残余块体相互作用导致浅表异常沉降—这一“反常规”的研究假设,并联合中国科学院地质与地球物理研究所刘丽军研究员团队、巴塞罗那海洋科学研究所的Jason P. Morgan教授,基于正演数值模拟与多学科观测联合约束的思路开展了系列的探索性研究工作。

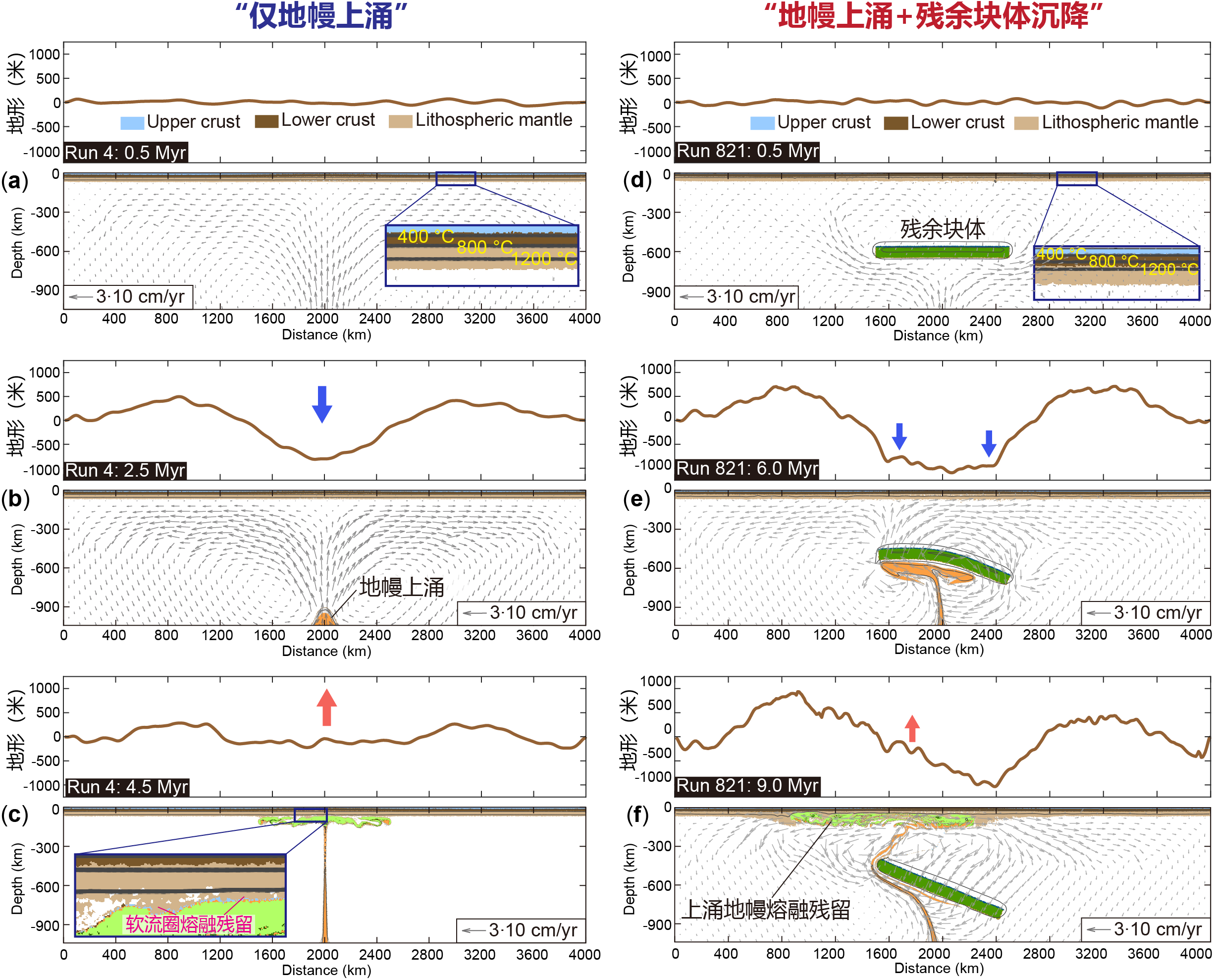

团队模拟结果显示,当660公里深处相变密度跳变 ≥7% 且相变克拉贝龙斜率>-2.8 MPa/K时,在上涌物质到达岩石圈底部之前,地表容易出现几十米至八百米深不等、1000-2000公里宽的沉降区(图2b)。但是,该沉降区却难以长久维持,当上涌物质到达岩石圈底部后,地形会出现反转、甚至恢复到沉降前的状态(图2c)。地表的沉降幅度,会因为地幔上涌途中接近正在下沉的残余块体而加强至公里级,但沉降中心的宽度却会显著缩小至200公里左右(图2d-2f)。在这类模型中,当上涌物质到达岩石圈底部后,只会导致沉降区一侧的地形发生反转,未受到上涌托举影响的另一侧岩石圈,则可以最终保留公里级的低洼地形(图2f)。因此,下沉残余块体会像“放大镜”一样,把深部地幔上涌(柱)对地形的影响放大并聚焦到相对有限的区域,导致狭长带内出现可维持的地表沉降,研究团队将该现象称为残余块体对地幔上涌的透镜式聚焦效应。

图2. 代表性数值模型结果。(a)-(c)仅地幔上涌的模型。(e)-(f)地幔上涌与沉降残余块体共存的模型。团队测试过的其他动力学演化过程见文章正文。

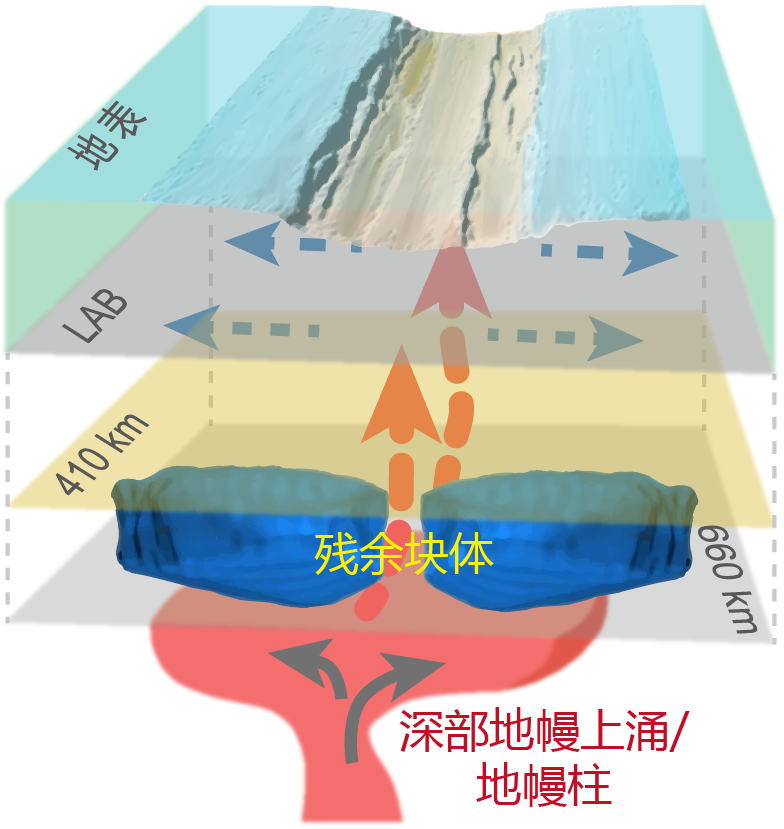

该研究还表明,在缺乏决定性地质学或地球物理学证据的研究区,下地幔低波速结构、上地幔高波速结构与浅表狭长地带内异常沉降现象的共存,可能为指示深部地幔存在有快速的物质上涌或正在形成的地幔柱提供判别依据(图3)。此外,该研究工作所侧重的,地球内部在表生系统中作用的研究理念,在我国正逐渐得到重视。约10年前启动的中国科学院先导专项“地球内部运行机制与地表系统演化”,与在2024年启动的国家自然科学基金委重大研究计划“地球宜居性的深部驱动机制”均是在这个方向的有益探索。

图3. 残余块体对深部地幔(柱)上涌的透镜式聚焦效应示意图。

本项工作发表于国际学术期刊Nature Communications,受到国家自然科学基金委重大研究计划(92479001)、基础科学中心项目(42288201)、国家重点研发计划—常规项目(2024YFF0808200)和青年科学家项目(2024YFF0809600)的联合资助。

论文信息:

Liu,L.*(刘亮),Cao, Z.(曹泽斌),Morgan, J.P.,Hua,Y-Y(华远远),Liu, L.J.*(刘丽军),Yang,F. (杨帆),Long,S.M.(龙时迈),Xu,Y.G.(徐义刚),2025,Nature Communications, 16,7603.

全文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-62987-1

附件下载: