-

国家重点研发计划“城市生活垃圾定向调控制备车用燃料技术及装备”项目实施方案论证会在广州召开

5月9日,国家重点研发计划“循环经济关键技术与装备”重点专项“城市生活垃圾定向调控制备车用燃料技术及装备”项目实施方案论证会在广州召开。中国21世纪议程管理中心循环经济专项主管国佳旭副研究员,中国科学院可持续发展研究局大气海洋与生态环境处副处长赵涛,中国科学院广州能源所副所长袁浩然研究员,项目跟踪专家清华大学刘建国教授、同济大学戴晓虎教授、重庆大学韩永生教授,项目咨询专家常州大学雷廷宙研究员、华中科技大学乔瑜教授、华南农业大学谢君教授、广东工业大学王铁军教授、北京工业大学吴玉锋教授、沈阳化工大学王树荣教授,项目负责人杨海平教授以及课题负责人、项目骨干等40余人参加会议。会议采用线上线下结合的形式举行,广州能源所科技处副处长黄振主持会议。5月9日,国家重点研发计划“循环经济关键技术与装备”重点专项“城市生活垃圾定向调控制备车用燃料技术及装备”项目实施方案论证会在广州召开。中国21世纪议程管理中心循环经济专项主管国佳旭副研究员,中国科学院可持续发展研究局大气海洋与生态环境处副处长赵涛,中国科学院广州能源所副所长袁浩然研究员,项目跟踪专家清华大学刘建国教授、同济大学戴晓虎教授、重庆大学韩永生教授,项目咨询专家常州大学雷廷宙研究员、华中科技大学乔瑜教授、华南农业大学谢君教授、广东工业大学王铁军教授、北京工业大学吴玉锋教授、沈阳化工大学王树荣教授,项目负责人杨海平教授以及课题负责人、项目骨干等40余人参加会议。会议采用线上线下结合的形式举行,广州能源所科技处副处长黄振主持会议。会上,袁浩然代表中国科学院广州能源研究所对中国21世纪议程管理中心、中国科学院可持续发展研究局、项目跟踪及咨询专家组、项目参与单位的指导与支持表示衷心感谢。他强调,研究所与各项目参与单位深厚的前期积累与良好的合作基础是项目成功实施的关键,研究所一向高度重视国家重点研发计划项目,将全力支持项目负责人杨海平教授及项目执行团队,并严格落实项目主体责任,加强项目执行过程管理,确保项目顺利完成。国佳旭代表21世纪议程管理中心致辞。他详细介绍了“循环经济关键技术与装备”重点专项的总体情况,强调该项目对实现城市生活垃圾资源化利用具有重要战略意义,指出实施方案论证是厘清项目如何进行的关键,各专家需要切实指出项目实施的关键科学技术问题及攻关难点,确保各项研发任务的高质量推进。赵涛对项目启动表示了热烈祝贺,肯定了广州能源所在有机固废循环利用领域的技术优势与长期积淀。他表示中国科学院可持续发展研究局作为推荐单位将持续为项目实施提供全方位的保障,同时要求项目团队严格按照接下来各位专家的意见和建议进一步完善实施方案,加强团结协作,确保产出实质性的科技成果。项目负责人杨海平以及各课题负责人分别从项目概况、任务分解与接口、实施计划与预期成果、组织管理与风险分析等多方面进行了详细汇报。专家组经质询与讨论后一致认为,项目目标明确,研究内容全面,实施方案合理,技术路线可行,任务安排合理,保障措施完善,一致同意项目实施方案通过论证。同时专家组也建议进一步明确在垃圾分类背景下本项目的处理对象,强化项目示范工程实施的技术与政策风险管控。“城市生活垃圾定向调控制备车用燃料技术及装备”项目由中国科学院广州能源研究所牵头,联合华中科技大学、浙江大学、同济大学、华南农业大学、华北电力大学、哈尔滨工业大学、清华大学、福州大学、圣元环保股份有限公司共10家单位协同开展。与会人员合影

2025-05-12

-

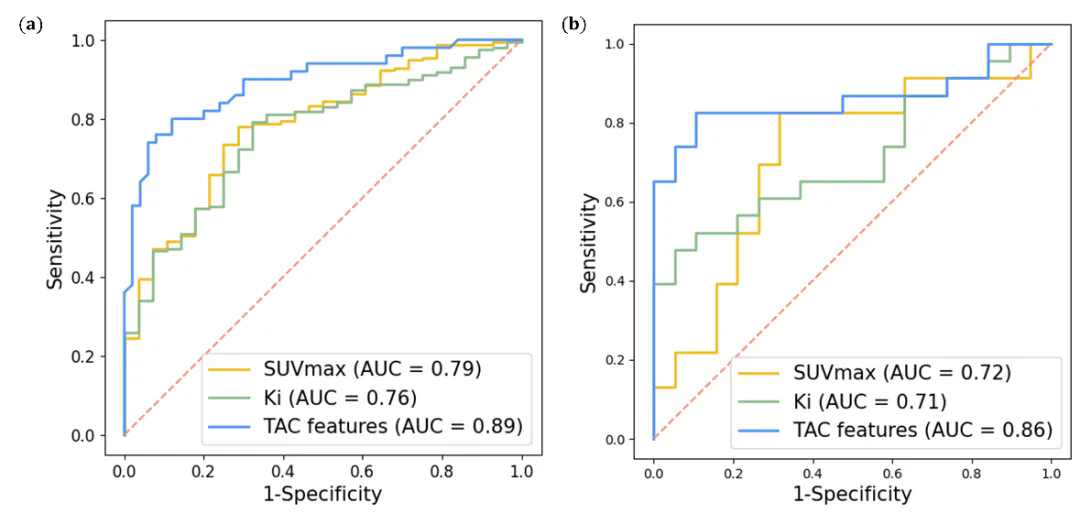

深圳先进院 | 可解释机器学习新方法提升肺结节良恶性诊断精度(EJNMMI)

近日,中国科学院深圳先进技术研究院医学成像科学与技术系统全国重点实验室、医工所影像中心孙涛副研究员团队,联合中国医学科学院肿瘤医院深圳医院、河南省人民医院,围绕动态 [¹⁸F]FDG PET/CT 成像,提出了一种融合血流与代谢动态特征的可解释机器学习方法,显著提高了对肺部结节良恶性的分类准确性。相关成果以题为 “Leveraging machine learning with dynamic 18F-FDG PET/CT: integrating metabolic and flow features for lung cancer differential diagnosis” 发表在医学影像与核医学领域权威期刊European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging。近日,中国科学院深圳先进技术研究院医学成像科学与技术系统全国重点实验室、医工所影像中心孙涛副研究员团队,联合中国医学科学院肿瘤医院深圳医院、河南省人民医院,围绕动态 [¹⁸F]FDG PET/CT 成像,提出了一种融合血流与代谢动态特征的可解释机器学习方法,显著提高了对肺部结节良恶性的分类准确性。相关成果以题为 “Leveraging machine learning with dynamic 18F-FDG PET/CT: integrating metabolic and flow features for lung cancer differential diagnosis” 发表在医学影像与核医学领域权威期刊European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging。研究亮点在肺结节影像诊断中,提升良恶性鉴别的准确性始终是医学影像与核医学的重要研究方向。传统的CT结构影像的参数与PET的SUVmax参数在肺癌诊断中存在一定局限,且依赖于复杂的动力学建模。该研究创新性地将病灶的时间-活度曲线(TAC)分解为血流(Cb)、游离态(Cf)和代谢态(Cm)三部分,分别提取关键动态特征,如峰值、斜率、AUC等,构建可解释的分类特征集合。研究基于Bagging集成学习方法,结合LASSO特征筛选和SHAP值可解释性分析,构建了肺结节良恶性预测模型。在187例训练集上,模型AUC达到0.89,在42例独立验证集上AUC也达到0.86,均显著优于SUVmax(0.79)和Ki(0.76)(图2)。预测分数在良恶性人群中差异显著(p < 0.001),Cohen's效应量高达1.71。该模型在短轴的GE DMI PET/CT设备和长轴的联影uEXPLORER PET/CT设备上均表现稳定,展示出良好的泛化能力。此外,模型推理时间仅10秒以内,特征提取约8秒/例,完全可集成于临床流程,具备落地潜力。最后,模型输出不仅限于预测结果,更通过可解释分析展示了每个动态特征在单个病人中的诊断贡献(图3),让医生“看得懂、用得上”。应用前景该研究为动态PET在肺癌良恶性鉴别中的应用提供了新型可解释性手段,尤其适用于静态显像模糊、肿瘤标志物阴性、或高假阳性风险的复杂病例。未来计划进一步缩短扫描时间、与CT特征融合、开展多中心验证等推动临床转化。本研究由中国科学院深圳先进技术研究院孙涛副研究员、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院核医学科梁颖主任,联合河南省人民医院王梅云副院长团队共同完成。深圳先进院南科大联培学生姚志恒、肿瘤医院王禹博医师为共同第一作者。本研究受到中国科学院、科技部、深圳市和广东省的项目支持。图1:文章上线截图图2:可解释机器学习模型(TAC features)在本地(a)及外部验证数据(b)中均优于常规定量方法,显著提升了分类诊断性能图3:个体动态影像特征的重要性排序分析,辅助临床理解

2025-05-08

-

深圳先进院合作构建“微生物特种兵”,可同时降解5种污染物(Nature)

高盐废水作为工业废水中的一种特定类型,主要来自化工厂及石油和天然气的采集加工等,包含悬浮物、有机物、重金属、有害化学物质和营养盐等污染物,对环境和生态系统造成了巨大的影响。因此,去除高盐废水中的有机污染物对生态环境可持续发展至关重要。高盐废水作为工业废水中的一种特定类型,主要来自化工厂及石油和天然气的采集加工等,包含悬浮物、有机物、重金属、有害化学物质和营养盐等污染物,对环境和生态系统造成了巨大的影响。因此,去除高盐废水中的有机污染物对生态环境可持续发展至关重要。5月7日,中国科学院深圳先进技术研究院客座研究员戴俊彪与上海交通大学教授唐鸿志团队合作在学术期刊《自然》上发表最新研究,团队成功构建了可同时降解五种有机污染物的新型工程菌株,并通过实际工业废水样本验证,展示了该菌株对高盐废水中复合污染物的高效降解能力,为破解传统微生物处理技术存在的“盐抑制效应”提供了中国方案。深圳先进院为该研究第一单位。可高效降解污染物的“微生物特种兵”自然界的微生物虽然能分解高盐废水中的部分污染物,但它们就像“偏科生”——每个菌种通常只擅长处理一两种特定污染物。当面对高盐废水中油污、重金属、放射性物质等组成的“混合垃圾”时,这些天然微生物就显得“力不从心”。此外,因微生物降解所涉及的基因种类和数目较多,常规基因工程技术对菌株设计和改造的速度和深度非常有限。近年来,合成生物学技术飞速发展为降解菌株的构建提供了可能。科学家们能够通过合成生物技术给微生物设计“智能工具箱”——不仅能给细菌安装多种污染物分解能力,还能让这些功能像“乐高积木”一样精准搭配。基于此,研究团队通过底盘菌株筛选与耐盐机制解析,精准锁定了具有最快繁殖速率、高盐耐受和易基因编辑等特性的理想底盘细胞——耐盐菌株“需钠弧菌(Vmax)”,并基于弧菌类细菌能吸收整合外源DNA的自然转化能力,通过调控基因精准构建可调控的具有高效自然转化能力的菌株VCOD-2。研究人员通过测试发现,这一菌株可高效整合外源DNA片段到细菌基因组,相较于自然界中微生物,转化效率可提升数倍。进一步研究中,研究团队将来自不同物种的降解基因模块进行适配优化,创新开发了迭代自然转化法,利用同源替换策略,将5个功能基因簇迭代整合到细菌基因组中,在单一菌株中构建了覆盖单环到多环化合物的五条人工代谢通路,得到的“微生物特种兵”VCOD-15,可实现五种典型芳香类有机污染物——联苯、苯酚、萘、二苯并呋喃和甲苯的同时降解,涵盖了从单环到多环化合物的广泛底物范围。“VCOD-15菌株的开发不仅给高盐废水污染的修复提供了新的解决方案,而且建立了在抗逆底盘菌株基因组上整合多条污染物降解基因簇,并实现功能适配、应用测试的全流程研究范式。期待这种研究范式可以为更多底盘菌株的改造所借鉴,并推广至更多污染物共存场地的生物降解与修复,为我国环境生物技术发展以及生态环境保护做出贡献。”中国科学院院士、中国科学院大学资源与环境学院院长江桂斌评价道。提供精准“去污”生物方案研究团队通过实际工业废水样本系统验证了“微生物特种兵”工程菌株VCOD-15从实验室到实际污染场地的全场景降解效果:例如,在污染物降解能力方面,这种“微生物特种兵”展现出多靶点同步处理优势——在48小时内对5种目标污染物的去除率均超60%,其中对联苯实现完全降解(100%),甲苯、二苯并呋喃等复杂污染物降解率近90%,较天然菌株提升2至3倍效能。面对极端工业环境挑战,VCOD-15在盐度高达102.5克每升的氯碱废水中仍保持活性,成功克服了传统菌株“遇盐即失活”的瓶颈;在活性污泥反应器中,12小时内可完全去除高浓度污染物;多平行生物反应器测试显示,48小时内工业废水中污染物残留量均低于检测范围的2%,且菌株在复杂微生物群落中占比稳定(40%以上),体现其强大的环境竞争力。“这些验证数据表明,团队开发的基于需钠弧菌的复合污染物工程菌构建平台,实现了从代谢通路的挖掘、设计和合成,到单一、复合污染物降解菌株的构建、测试,以及在实际工业废水样本处理应用的全流程,有望为石化、氯碱等高盐废水处理、海上石油泄漏、微塑料污染等全球性挑战提供全新生物解决方案。”论文共同通讯作者唐鸿志表示。“研究团队为构建多功能工程菌株打造了通用技术平台,不仅实现了同一菌株内多代谢通路的高效整合,还支持菌种功能的持续升级,其应用范畴可突破污染物降解领域,向天然产物生物合成、高值化合物细胞工厂构建等合成生物学前沿领域延伸,展现出‘一技术平台驱动多产业革新’的潜力。”论文共同通讯作者戴俊彪表示。未来,该成果的核心技术可延伸应用于海上溢油污染治理、工业场地修复、微塑料生物降解等多个生态环保场景,不仅为破解复合污染治理难题提供了智能生物工具,更推动环保产业从末端治理向生物智造升级,助力“无废城市”建设与双碳目标实现。中国科学院深圳先进技术研究院助理研究员苏聪博士、上海交通大学致远荣誉计划博士生崔浩天和副研究员王伟伟博士为本文共同第一作者。中国科学院深圳先进技术研究院/中国农业科学院深圳农业基因组研究所(岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心)戴俊彪研究员和上海交通大学唐鸿志教授为本文的通讯作者。文章上线截图迭代自然转化法(INTIMATE)示意图

2025-05-08

-

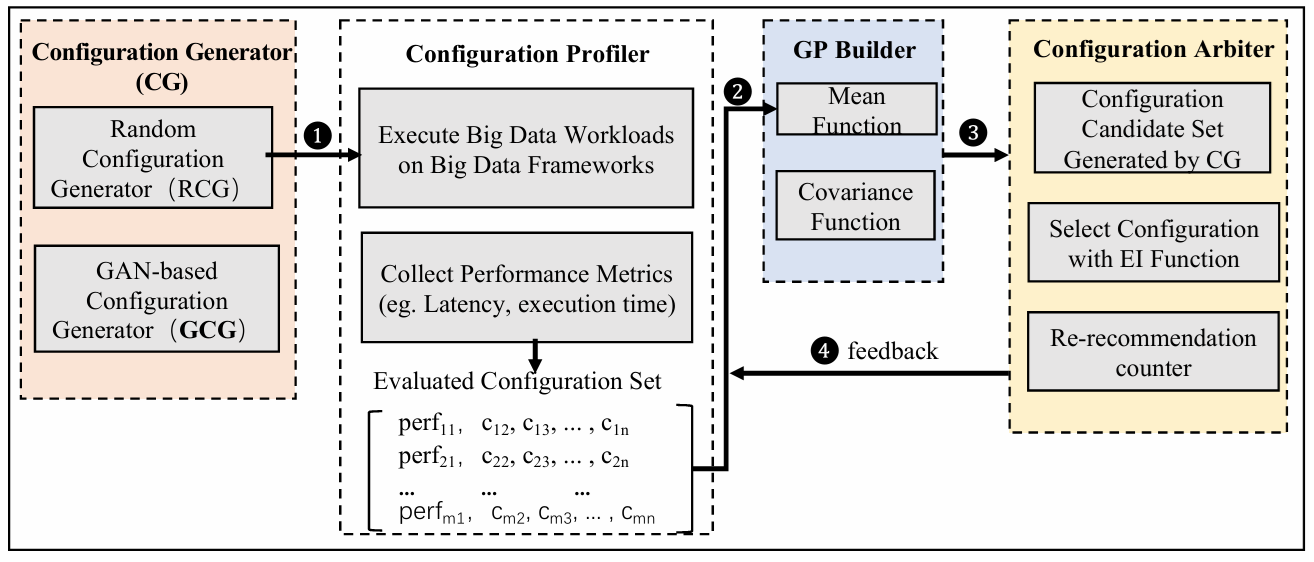

深圳先进院在系统配置参数自动快速调优研究方面取得突破

近日,中国科学院深圳先进技术研究院数字所异构智能计算中心在系统配置参数自动快速调优研究方面取得重要进展,相关成果以“Swift: Fast Performance Tuning with GAN-Generated Configurations”为题被计算机系统领域顶级会议的CCF A类会议USENIX ATC'25 (The 2025 USENIX Annual Technical Conference)接收。该会议致力于展示和讨论计算机系统领域中的新思想和最新研究成果。深圳先进院异构智能计算中心陈超助理研究员为论文第一作者,深圳先进院异构智能计算中心喻之斌研究员为通讯作者。近日,中国科学院深圳先进技术研究院数字所异构智能计算中心在系统配置参数自动快速调优研究方面取得重要进展,相关成果以“Swift: Fast Performance Tuning with GAN-Generated Configurations”为题被计算机系统领域顶级会议的CCF A类会议USENIX ATC'25 (The 2025 USENIX Annual Technical Conference)接收。该会议致力于展示和讨论计算机系统领域中的新思想和最新研究成果。深圳先进院异构智能计算中心陈超助理研究员为论文第一作者,深圳先进院异构智能计算中心喻之斌研究员为通讯作者。本文提出Swift方法,这是一种新颖的、基于贝叶斯优化(BO)的大数据系统参数配置快速自动调优方法。其核心思想是利用一种生成式人工智能方法,即生成对抗网络(GAN),根据已评估的性能最佳的配置来生成高质量的配置。将这些配置与随机生成的配置相混合,具有使搜索空间向最优配置倾斜的效果,从而实现更快的收敛速度,并减少优化时间。实验结果表明,与由CherryPick调优的 Flink 程序相比,Swift 将其吞吐量提升了最高达1.59倍,并将延迟最多降低了1.68倍。最重要的是,Swift仅用5.8小时就完成了优化,而CherryPick至少需要12.5小时。对于Spark程序,Swift将由CherryPick调优后的程序执行时间最多缩短了2.2倍。我们还在一家互联网巨头的生产集群中,使用Flink程序对Swift进行了评估。此前该程序是通过手动调整配置参数进行优化的,一位专业的性能工程师花了四天时间才完成优化。结果显示,Swift 在仅6.8小时内就将这个经过手动优化的程序的吞吐量提升了2.3倍,并将其延迟降低了2.8倍。USENIX Annual Technical Conference(USENIX ATC)创办于1992年,是计算机系统结构和并行/分布式计算领域的顶级国际会议,为中国计算机学会推荐A类国际会议。2025年USENIX年度技术会议(ATC'25,The 2025 USENIX Annual Technical Conference)将于将于2025年7月7日至7月9日在美国波士顿与OSDI共同召开。本次会议共有634篇论文投稿,100篇被接收,中稿率为15.8%。Swift快速自动调优方法流程图

2025-04-30

-

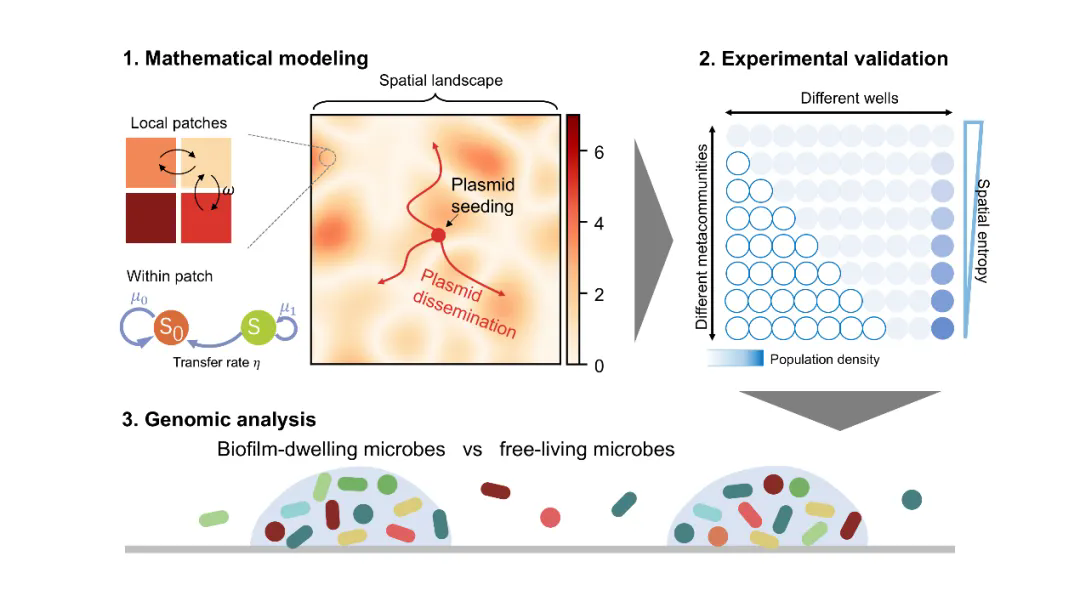

深圳先进院 | 跨尺度理论体系揭示微生物基因流动的核心定量规律(MSB,eLife & Communications Biology)

水平基因转移作为微生物进化与生态适应的核心驱动力,深刻影响着基因组结构、功能多样性及群落动态,深入解析这一过程的调控机制,将为合成生物学和微生物组工程提供突破性的研究工具与理论框架。水平基因转移作为微生物进化与生态适应的核心驱动力,深刻影响着基因组结构、功能多样性及群落动态,深入解析这一过程的调控机制,将为合成生物学和微生物组工程提供突破性的研究工具与理论框架。然而,该领域仍面临重大挑战:微生物间通过质粒、转座子和噬菌体等载体形成的基因流动网络不仅结构复杂,更在生态演替过程中呈现动态变化特征。这种复杂性使得精确调控基因流动成为当前研究的难点,其根本原因在于我们对这一复杂过程的基本定量规律缺乏理性认知。针对这一科学瓶颈,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室、合成生物学研究所王腾研究员发表系列研究,构建了跨尺度研究体系:通过整合定量实验、计算模型和组学大数据,从个体细胞、单一群落、集合群落三个复杂度层次,时空两个维度,系统探索了水平基因转移的定量规律。这一多尺度研究框架为理解微生物基因流动提供了全新的理论基础和方法学支撑。5月1日,王腾研究员课题组在Molecular Systems Biology上发表了题为"Spatial entropy drives the maintenance and dissemination of transferable plasmids"的研究论文。该工作首次将物理学中“熵”的概念引入微生物生态学,揭示了空间结构驱动基因水平转移的普适机制。质粒作为可转移遗传元件,是抗生素耐药基因(ARGs)传播的主要载体,其扩散机制的研究对遏制耐药性爆发至关重要。经典理论基于均匀混合环境假设,提出质粒维持需高转移率阈值,但自然微生物群落普遍存在空间异质性(如生物膜、微塑料聚集),现有模型难以解释复杂环境中质粒的稳定性。传统理论预测与实际观测的差距(如自然质粒转移率常低于理论阈值)表明,空间结构对基因流动的影响尚未被充分解析,亟需建立整合空间异质性的理论框架。本研究通过构建集合群落动力学模型,结合实验验证与基因组大数据分析,揭示空间熵(量化空间异质性的指标)对质粒传播的核心作用。理论模拟表明,空间熵越低(即空间异质性越高),质粒的扩散速度和全局维持能力越强。低熵环境通过增加局部细胞密度波动,提升了质粒的有效转移率,从而突破了经典理论预测的质粒维持阈值,使得低转移效率的质粒也能长期存在。在大肠杆菌的合成微生物群落中,人为调控空间熵(通过调整细胞密度分布)证实了低熵环境显著提高质粒传递效率。进一步分析34,688个原核基因组大数据发现,携带生物膜形成相关基因(BFGs,低熵环境标志)的原核生物基因组中,质粒、抗生素抗性基因(ARGs)、转座酶和毒素/抗毒素系统基因更丰富,验证了低熵环境促进可移动遗传元件(MGEs)的进化优势。 本研究首次将物理学“熵”概念引入微生物生态学,揭示了空间结构驱动基因水平转移的普适机制,挑战了均匀环境假设下的经典理论,为耐药性传播预测提供了新思路,推动生态学与进化理论的整合。实际应用中,提出通过调控环境熵(如破坏生物膜、减少微塑料污染)抑制ARGs扩散的策略,为公共卫生管理及微生物组工程提供了关键理论工具,为抗生素抗性管理提供新靶点(如干预生物膜形成)。此外,跨学科整合模型构建-实验-大数据的方法,为解析复杂生态系统中的进化动力学树立了范例。3月3日,王腾课题组在eLife上发表了题为“Emergence of alternative stable states in microbial communities undergoing horizontal gene transfer”的研究论文。该工作基于多尺度微生物生态学模型,系统揭示了复杂微生物生态系统中多稳态的涌现机制。 微生物群落在相同环境中常呈现不同的稳定状态,但其多稳态的起源机制尚不明确。以往研究聚焦于物种互作和资源竞争,而水平基因转移(HGT)作为微生物进化的重要驱动力,其作用长期被忽视。HGT通过可移动遗传元件(MGEs)改变宿主生长速率和种间相互作用,可能重塑群落稳定性,然而HGT如何影响多稳态的形成仍缺乏系统性研究。理解这一机制对揭示微生物群落动态及调控具有重要意义。本研究构建数学模型,结合数值模拟分析HGT对微生物群落稳定性的影响。结果显示,HGT通过促进物种间基因交流,显著增加两物种及多物种群落的稳态数量,尤其在生长速率相近且竞争激烈的物种中更为显著;MGEs的表型效应(如增强生长或改变竞争强度)决定HGT对多稳态的促进或抑制作用,正向表型效应扩大稳态区域,而负向效应削弱;在抗生素选择压力下,HGT使耐药基因扩散,创造新稳态;集合群落模拟表明局部多稳态通过空间异质性提升区域多样性。研究还探讨了稀释率、质粒互作等参数的影响,验证了模型的稳健性。本研究首次系统揭示了HGT驱动微生物群落多稳态的机制,填补了生态与进化理论的空白。结果为预测群落状态转变(如肠道菌群失调)、设计微生物工程策略(如通过抑制HGT稳定有益群落)提供了理论依据。同时,阐明了局部多稳态对区域多样性的贡献,为生态保护和生物修复提供了新思路。这一框架将促进跨尺度微生物动态研究,助力精准调控复杂微生物系统。此前不久,王腾团队在Communications Biology上发表了题为“The evolutionary landscape of prokaryotic chromosome/plasmid balance”的研究论文。该工作解析了原核生物染色体/质粒平衡的多层次选择机制,为质粒的演化动力提出了全新的理论框架。质粒作为原核生物中广泛存在的可移动遗传元件,在微生物进化、抗生素抗性传播及病原毒力扩散中扮演核心角色。依据传统达尔文进化理论,质粒的存续依赖于宿主表型选择(如宿主生长负担的降低),但近年研究发现,非表型选择(如质粒自身复制效率、水平转移能力)同样显著影响其稳定性。例如,人类肠道中广泛存在的pBI143质粒虽无明确功能基因且面临强选择压力,挑战了传统表型选择范式。然而,现有研究多聚焦单一选择压力,对两种力量如何共同塑造染色体/质粒平衡缺乏系统性定量模型,尤其缺乏对代谢资源分配、宿主基因组规模等内在因素的动态解析。这一理论空白限制了对质粒多样性的进化解释,也阻碍了临床耐药基因传播的精准干预。本研究构建了一个代谢通量模型,模拟染色体与质粒基因在细胞内资源竞争中的动态平衡。通过粗粒化随机网络和通量平衡分析,模型量化了表型选择(宿主生长负担)与非表型选择(质粒自我维持能力)的强度,揭示二者随质粒/染色体大小变化的权衡关系。模型预测了质粒进化中的“最优平衡点”,并通过分析NCBI数据库中15,713个含质粒的原核基因组数据验证:染色体增大推动质粒规模上限提升,而小质粒因非表型选择压力易被淘汰,与理论预测的进化景观一致。该研究提出“多层次选择”理论框架,首次将表型与非表型选择的动态拮抗关系定量化,为质粒多样性起源提供了普适性解释。理论层面,模型揭示了原核生物基因组可塑性的进化边界,即染色体规模通过代谢网络复杂度调控质粒存续阈值,这为理解古菌-细菌质粒分布差异提供了新视角。实践层面,研究对临床控制耐药基因传播(如优化质粒干预策略)和合成生物学(如设计稳定工程质粒)具有应用价值。此外,研究强调代谢网络复杂度对质粒动态的影响,为评估病原菌风险提供了新思路。中国科学院深圳先进技术研究院的博士后薛文智(MSB共同一作,Communications Biology一作)和研究助理洪居恳(MSB共同一作,eLife一作)为系列论文的第一作者。这些研究获得了科技部合成生物学重点研发计划,国家自然科学基金面上项目,青年项目,深圳合成生物学创新研究院科研计划等多个项目的支持。文章上线截图文章链接:https://doi.org/10.1038/s44320-025-00110-8图1 本工作的核心研究思路文章上线截图文章链接:https://doi.org/10.7554/eLife.99593.3图2 水平基因转移促进群落多稳态的涌现文章上线截图文章链接:https://www.nature.com/articles/s42003-024-07167-5图3 染色体与质粒基因在细胞内资源竞争与动态平衡理论

2025-05-08

-

华南植物园发现长期氮添加下氮饱和热带森林植物功能性状趋于稳定

随着全球氮沉降持续加剧,其对氮限制区域生态系统的影响已有广泛研究和报道;然而,长期氮输入如何塑造氮饱和森林中不同生活型植物的生态策略仍不清楚。中国科学院华南植物园鼎湖山站研究团队依托广东鼎湖山长期氮添加实验平台(0、50、100、150 kg N ha⁻¹ yr⁻¹),系统分析了18年氮添加后氮饱和季风常绿阔叶中乔木、灌木、草本共8种植物的15项叶片和22项细根功能性状响应。研究发现,长期氮添加对乔木、灌木和草本叶片(图1)和细根功能性状(图2)均无显著影响。叶片经济谱比根经济谱更能有效区分植物生活型;然而,长期氮添加没有改变植物的养分获取策略(图3)。长期氮添加下植物叶片和细根性状的表型可塑性均保持稳定,然而高氮添加导致草本叶片性状的整合性上升和细根性状的整合性下降。该研究揭示了长期氮添加下氮饱和森林中植物功能性状可能趋于稳定,为基于植物功能性状的模型预测长期氮沉降对生态系统功能的影响提供了重要的数据支撑,同时也完善了氮限制生态系统中“性状-环境”耦合关联的传统认知。相关研究以“Plant morphological and physiological traits are stable in a nitrogen-saturated tropical forest after 18-year nitrogen additions”为题于近期发表在国际学术期刊Plant and Soil(《植物和土壤》)。中国科学院华南植物园博士后余光灿为论文第一作者,郑棉海研究员为通讯作者。该研究获广东省杰出青年基金等项目资助。论文链接:https://doi.org/10.1007/s11104-025-07484-6图1.长期氮添加对乔木、灌木和草本植物叶片功能性状的影响图2.长期氮添加对乔木、灌木和草本植物细根功能性状的影响图3.氮添加处理下15个叶片(a)和22个细根性状(c)的主成分分析。(b)和(d)分别是叶片和细根功能性状的贡献值

2025-05-09

-

亚热带生态所印遇龙院士团队受邀发表关于外泌体与自噬交互作用的前沿论述

优质猪肉产品已成为养猪业高质量发展的重要追求目标。猪肉肌内脂肪含量和肌纤维类型组成是影响肌肉性状的关键因素,肌肉和脂肪组织作为机体重要的代谢与分泌器官存在互作,外泌体作为介导细胞互作的媒介也因此被广泛研究。优质猪肉产品已成为养猪业高质量发展的重要追求目标。猪肉肌内脂肪含量和肌纤维类型组成是影响肌肉性状的关键因素,肌肉和脂肪组织作为机体重要的代谢与分泌器官存在互作,外泌体作为介导细胞互作的媒介也因此被广泛研究。近期,由中国工程院院士、中国科学院亚热带农业生态研究所研究员印遇龙领衔的科研团队受邀在国际期刊The Innovation Life发表题为Intracellular and intercellular crosstalk between exosomes and autophagy的前沿论述,并被选为期刊封面。硕士研究生李奇隆为第一作者,李凤娜研究员为通讯作者。该论文聚焦“自噬依赖的分泌如何调节自噬”这一主线思路,立足于两者的稳态作用,从细胞内和细胞间两个维度,全面系统地总结了外泌体与自噬的交互作用。在细胞内,两者的联系主要取决于多囊泡体和自噬体的命运走向以及自噬相关蛋白的囊泡转运功能;在细胞间,供体细胞分泌的外泌体被靶细胞内化后,通过其内容物miRNA和蛋白激活或抑制自噬相关信号,并同时关注在细胞器层面的基于选择性自噬而形成的自噬体与多囊泡体的相互关系及其分泌后如何去调节细胞器自噬,为理解肌肉与脂肪互作及营养素对胞内细胞器的命运决定提供崭新思路。该工作得到了国家自然科学基金委创新发展联合基金重点项目(U22A20516)、生物育种国家科技重大专项(2023ZD04072)和国家生猪产业技术体系(CARS-35)等项目的联合资助。论文链接外泌体与自噬的细胞内和细胞间交互机制

2025-05-09

-

广州地化所 | 王宁、丁平等-SA:珠三角地区埋藏古森林消亡原因研究新进展

沼泽森林可以提供多种生态服务功能,包括吸收并储存二氧化碳及保持生物多样性等。珠江三角洲地区曾广泛分布着水松(Glyptostrobus pensilis)为优势种的沼泽森林,在全新世晚期突然消失。关于珠三角地区水松森林消失的原因争议很多。近日,国际学术期刊《Science Advances》在线发表了中国科学院广州地球化学研究所副研究员王宁、高级工程师丁平及其合作者共同完成的,关于珠三角地区全新世中晚期植被演化的研究成果。提出古代战争及其带来的人类活动激增事件对脆弱的沼泽森林生态系统产生了深远影响,这是环境研究中经常被忽视的因素。图1. 埋藏古森林野外照片。(左:高要剖面; 右:顶层成片的水松直立树桩) 研究团队结合孢粉记录、14C年代学和沉积学等多种证据,揭示水松森林系统的消亡发生在距今约 2.1千年前(2.1 ka),与秦征百越(公元前221-214年)和汉征南越(公元前111年)的两次战争行动相吻合。泥炭沉积上层保存有许多直立的水松树桩,其顶部发现有燃烧痕迹(图1),与汉征南越中火攻南越都城的历史记录吻合,用火事件也被当地碳屑重建记录所佐证。此外,2.1ka开始,孢粉中禾本科植物及先锋植物的比例显著增加(图2),印证了人类农业活动增强,可能是秦、汉帝国为巩固战争成果进行的大规模人口迁移及引入先进农业技术的结果。这一结论与近海地球化学记录中铜和铅(人类活动相关金属元素)的变化一致。图2. 高要剖面的有机碳及孢粉重建记录。 同时,孢粉结果的主成分分析揭示了水松种属对人类活动极为敏感,而水松森林的消亡标志着人类活动导致的珠三角地区生物多样性丧失的开始。 此外,花粉和有机碳记录显示,珠三角地区在3.5ka和 4.2ka发生了两次气候事件,导致当地森林退化,但这类气候影响的变化并未导致森林彻底消亡。4.2ka事件是广为人知的全球性的极端气候事件。而3.5ka事件很可能是未被发现的一个区域气候事件,这一事件在低纬度和南半球地区的许多记录中都有体现。该事件可能由深地过程火山活动引起,极有可能是距今 3550-3577 年前爆发的圣托里尼(Santorini)火山爆发的结果。 该研究不仅揭示了深地过程驱动的气候变化对低纬度自然景观的影响,更强调了战争导致的人类活动增强对脆弱生态系统的破坏力,有助于我们对过去环境变化原因复杂性的理解。该研究获得国家自然科学基金面上项目、山东省泰山学者计划的支持。论文信息:Wang, Ning, Ping Ding, Xingfang Ding, Yongqiang Zong, and Weidong Sun. 2025. “Collapse of Fragile Chinese Swamp Cypress Forest.” Science Advances 11(17):eadt1736. doi: 10.1126/sciadv.adt1736.

2025-05-08

-

![]()

广州地化所 | 胡仲发、邓阳凡等-JGR:揭示塔里木及邻域的地幔过渡带界面性质及其对新生代再活化热过程启示

地幔过渡带(MTZ)是地球深部的重要组成部分,其上下界面(410-km间断面和660-km间断面)的形态和厚度受到局部温度、物质组分和水等因素的共同影响。因而刻画其三维结构对理解地球内部物质循环、板块俯冲过程以及地幔对流模式具有决定性意义,是揭示地球动力学过程的重要窗口。 塔里木盆地作为中国最大的稳定克拉通,位于青藏高原、天山造山带与帕米尔高原之间,其深部构造反映印度-欧亚板块碰撞所引起的远程动力学响应。因此对其MTZ的精细刻画将为理解周缘板片俯冲、地幔对流模式等深部演化过程以及地球内部物质循环提供关键证据。然而,塔里木盆地内部恶劣的自然环境使得该区长期缺乏足够的地震学观测,导致前人在此开展的MTZ成像研究主要集中在青藏高原、天山造山带以及帕米尔高原等周缘地带,而对塔里木盆地下方的MTZ结构认知有限。 中国科学院广州地球化学研究所博士生胡仲发在导师邓阳凡研究员指导下,通过与中国科学院地质与地球物理研究所梁晓峰研究员等合作,利用最近部署的塔里木地震台阵(TASTE)数据、结合周边中国地震台网及GEOFON和IRIS等公开台网数据,共收集了334个地震台站(图1)的远震波形数据,获得超过48,000条高质量接收函数。通过共转换点叠加成像技术,最终得到了研究区域410-km和660-km间断面的深度和MTZ厚度。研究中分别使用区域和全球三维速度模型(区域体波速度模型,图2d-2f和全球伴随成像模型,图2g-2i),对地壳和上地幔速度异常进行了系统校正。详细的合成实验以及实际数据测试,认为沉积层和地壳速度结构对MTZ厚度的影响很少。本研究同时利用速度扰动与MTZ厚度,使用最新参考文献的实验参数,联合估算了区域的温度异常和相对水含量分布。 研究结果(图2)显示整个研究区域的MTZ 结构有显著横向变化:天山造山带西段和东段MTZ较薄,中段较厚,与前人的研究结果相似。与此同时,帕米尔和兴都库什地区表现出明显不同的410-km和660-km间断面深度,表明这两个区域之间存在不同的板块俯冲深度。塔里木地块下方的MTZ呈现出明显的横向非均一性:塔里木东部和西部的MTZ较厚,可能源于已拆沉或俯冲断离的岩石圈板片;而中部区域则表现出明显减薄,对应的高温异常(图3)低于典型地幔柱所导致的异常值,结合古地磁证据和板块运动历史排除了MTZ减薄源自二叠纪地幔柱活动的可能性,认为是由向下俯冲的板块引起的局部地幔上升流造成。此外,向下的板块还将水引入 MTZ,导致塔里木大部分地区下方的水含量高于全球平均值(图3)。这项研究有助于更好地理解塔里木、天山、帕米尔、兴都库什以及青藏高原的深部动力学(图4)过程以及新生代的再活化热过程。 本研究给出了水含量的分布,但来源于地幔过渡带温度、水含量与厚度的经验公式,受限于没有考虑组分以及岩石物理实验的不确定性,研究结果没有对水含量进行更多的讨论。未来课题组会根据温度、组分、水含量对地幔过渡带的影响进行更深入的研究。图1 本研究中使用的地震台站和远震事件的分布,台站覆盖塔里木及周边天山、帕米尔等区域。图2 (a-c)使用 1-D IASP91 模型计算的D410 和 D660 的深度,和MTZ厚度。(d-f)与(a-c) 相同,但使用区域体波速度模型(Koulakov, 2021)。(g-i)与(a-c)相同,但使用 GLAD-M25模型。(j-l)三个模型的均值。图3 不同地区的温度异常分布(a)和相应的水含量分布。图4 塔里木MTZ动力学卡通图。塔里木中部下方存在由周围俯冲板块引起的局部热地幔上升流。 相关成果发表于国际知名学术期刊《Journal of Geophysical Research: Solid Earth》。本研究得到了中国科学院战略先导专项(B)(XDB0840200、XDB18000000)、国家自然科学基金(92479204)和地球深部探测与矿产资源勘查国家科技重大专项(2024ZD1001103)的支持。 论文相关信息:Hu, Z., Deng, Y.*, Liang, X.*, Zhang, Z., Xu, M., & Yuan, X. (2025). The heterogeneous mantle transition zone beneath the Tarim craton and adjacent region: Insight into the thermal processes by the Cenozoic reactivation. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 130, e2024JB030831. https://doi.org/10.1029/2024JB030831

2025-05-12

-

广州能源所在生物质转化钙单原子增强类芬顿氧化效率方面取得新进展

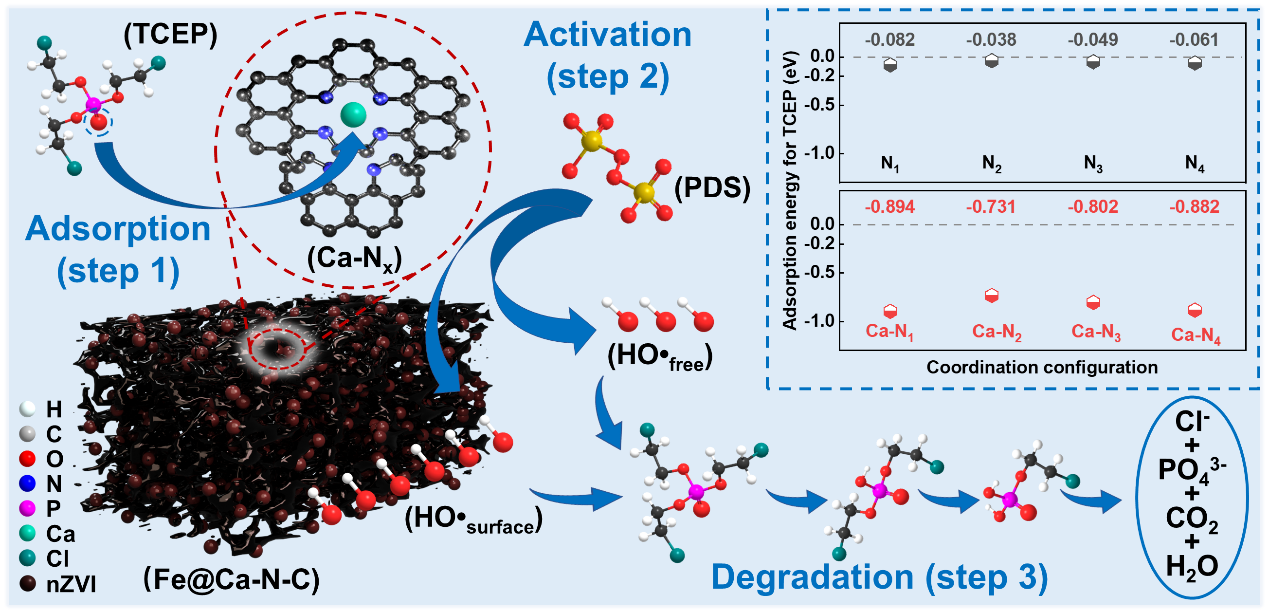

新能源器件解构过程往往伴随大量阻燃剂、塑化剂、全氟化合物等二次污染的发生。典型氯代有机磷阻燃剂磷酸三(2-氯乙基)酯(Tris(2-chloroethyl) phosphate, TCEP)具有化学稳定、长距离迁移、致突变性等性质,现有的吸附技术和光催化技术难以将其完全降解和低能耗修复。基于过二硫酸盐(PDS)活化的类芬顿催化技术已经广泛用于难降解污染物的去除,但仍存在活性位点聚集、传质效率低等瓶颈。在资源循环和节能环保的背景下,亟需开发新的绿色技术应对二次污染(如TCEP污染)。新能源器件解构过程往往伴随大量阻燃剂、塑化剂、全氟化合物等二次污染的发生。典型氯代有机磷阻燃剂磷酸三(2-氯乙基)酯(Tris(2-chloroethyl) phosphate,TCEP)具有化学稳定、长距离迁移、致突变性等性质,现有的吸附技术和光催化技术难以将其完全降解和低能耗修复。基于过二硫酸盐(PDS)活化的类芬顿催化技术已经广泛用于难降解污染物的去除,但仍存在活性位点聚集、传质效率低等瓶颈。在资源循环和节能环保的背景下,亟需开发新的绿色技术应对二次污染(如TCEP污染)。针对上述问题,广州能源所城乡矿山集成技术科研团队提出将富含钙、氮元素的废弃虾壳生物质转化为兼具高比表面积和Ca-Nx位点的多孔生物炭载体材料,实现纳米零价铁(nZVI)的均匀分散负载和TCEP的快速吸附。结果表明,研制的钙单原子生物炭负载纳米零价铁复合材料(Fe@Ca-N-C),通过TCEP吸附(Ca-Nx位点)和PDS活化(Fe位点)的协同作用实现了TCEP的高效去除(下图);Ca-Nx位点对TCEP具有较高的吸附能(尤其是Ca-N1位点,-0.894 eV),高于Nx位点的10倍;Fe位点(Fe0和Fe2+)将PDS活化为表面键合的羟基自由基(HO•free),通过C-O键断裂和C-Cl键羟基化完全去除TCEP,且在连续流动反应柱中运行72小时零检出。本研究为钙单原子应用和TCEP污染修复提供了理论与技术见解。Ca-Nx位点和Fe位点协同实现TCEP降解示意图该研究得到了国家自然科学基金面上项目和广东省自然科学基金面上项目的资助。相关研究以The isolated Ca-Nx sites in biochar boosting Fe catalyzed Fenton-like oxidation of Tris(2-chloroethyl) phosphate: Properties,mechanisms,and applications为题发表于Applied Catalysis B: Environment and Energy。论文通讯作者为广州能源所李良忠研究员,第一作者为阳宸煜研究实习员。论文连接:https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2025.125056

2025-05-12