-

华南植物园发现叶片碳经济性状是连接植物耐旱和耐热性的关键

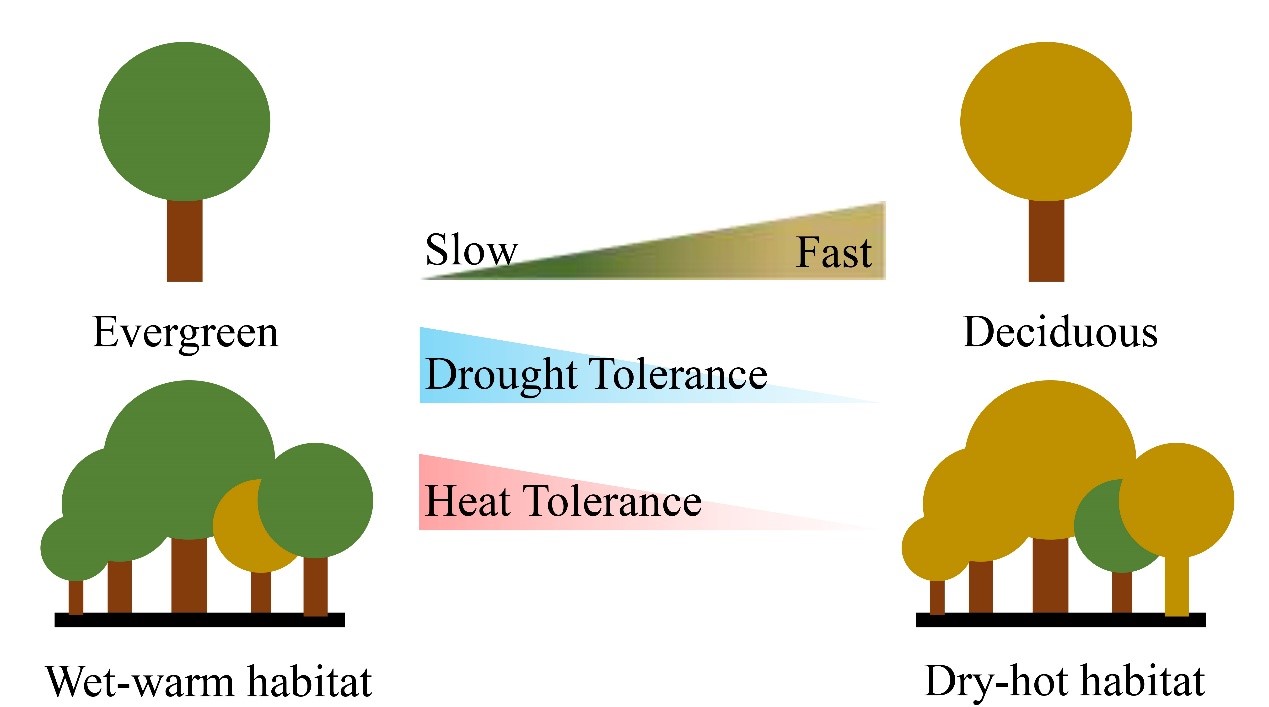

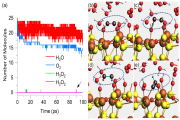

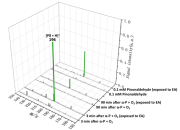

近年来,全球干旱与高温的复合胁迫正对植物构成日益严重的威胁。其中,干旱会直接破坏植物的水分运输系统,进而间接抑制碳同化过程;而高温会损害光合作用机构并直接灼叶片。这些生理损伤最终会导致植物生长停滞、生产力下降、甚至死亡。然而,目前仍缺乏对自然生境下植物如何协调其碳经济策略和旱热耐受性以应对多重胁迫的深入了解。中国科学院华南植物园恢复生态学研究团队测量了来自两个水热条件截然不同的生境(落叶种占优势的干热生境和常绿种占优势的湿暖生境)的58种优势木本植物9个叶片耐旱、耐热和经济性状(图1)。研究发现,耐热性与耐旱性之间直接的相关性较弱,而叶片经济性状则主要分别通过单位质量最大光合速率和比叶重与耐热性和耐旱性密切连接,其中在常绿种内,经济性状与耐旱性的连接路径更多而紧密;而在落叶种内,经济性状与耐热性的连接路径更多(图2)。进一步对系统发育线性回归模型进行层次分析发现,耐热性主要受叶习性的影响,而耐旱性和经济性状同时受到叶习性和生境气候的影响(图3)。因此,叶片经济学是连接耐旱性与耐热性的核心,而叶习性则是其中重要的影响因子。该研究强调了叶片碳经济性状是连接植物耐旱性和耐热性的中央枢纽,植物可以选择“快速周转、灵活避险”(落叶)或“长期持有、加固防御”(常绿)的策略在高温和干旱中存活。这加深了我们对植物生长-抗逆权衡的理解,并为叶片经济性状预测植物耐旱性和耐热性提供了关键证据,对评价和筛选物种耐旱耐热性以应对未来气候变化具有重要意义。相关研究成果以“Leaf economic traits link drought and heat tolerance of woody species in two contrasting hydrothermal habitats” 为题,发表在植物学经典期刊New Phytologist上。中国科学院华南植物园博士生王杨思鼎为第一作者,刘慧研究员为通讯作者。本研究获国家自然科学基金、广东省自然科学基金、广州市科技局和中国科学院青年创新促进会优秀会员等项目资助。论文链接:https://doi.org/10.1111/nph.70841图1. 不同叶习性和水热生境中叶片经济、耐旱和耐热性状的趋势图假设:采用“慢速”策略的常绿物种具有更高水平的耐旱性和耐热性,而采用“快速”策略的落叶物种由于其更强的避旱避热能力,则不需要较高的旱热耐受性。因此,随着干热生境中落叶物种比例的提高,其平均旱热耐受性反而可能比湿暖生境中的植物更小。图2.叶片耐旱、耐热和经济性状的相关图(a)所有物种、(b)湿暖生境物种、(c)干热生境物种、(d)常绿物种和(e)落叶物种。叶片耐旱(蓝色)、耐热(红色)和经济性状(灰色)之间的正相关(红色线)和负相关(黑色线)由线条表示,线条宽度代表相关性强度。缩写:膨压丧失点时的叶片水势(πtlp)、叶片长期水分利用效率(δ13C)、光系统II量子传递效率开始下降的温度(Tcrit)、光系统II量子传递效率下降50% 时的温度(T50)、Tcrit和T50之间的温度范围(ΔT)、比叶重(LMA)、单位质量叶片氮含量(Nmass)、单位质量叶片磷含量(Pmass)、单位叶片质量的最大光合速率(Amass)。图3. 气候、叶习性和系统发育对叶片耐旱、耐旱和经济性状的影响(a)叶片膨压丧失点(πtlp)、(b)叶片长期水分利用效率(δ13C)、(c)光系统II量子传递效率开始下降的温度(Tcrit)、(d)光系统II量子传递效率下降50%时的温度(T50)、(e)Tcrit和T50之间的温度范围(ΔT)、(f)比叶重(LMA)、(g) 单位质量叶片氮含量(Nmass)、(h)单位质量叶片磷含量(Pmass)、(i)单位质量叶片最大光合速率(Amass)。

2025-12-24

-

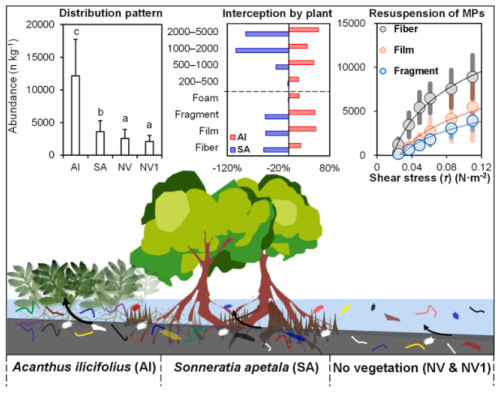

华南植物园揭示红树林微塑料的源-汇动态及其驱动机制

中国科学院华南植物园全球变化生态学研究团队近期在Journal of Hazardous Materials上发表最新研究成果,提供了红树林生态系统微塑料(Microplastics,MPs)源-汇动态的新视角。结合野外样地观测和室内再悬浮模拟试验,研究发现红树植物组织可通过物理拦截作用促进MPs沉积,但是极端天气(台风)引发的剧烈水力扰动会导致沉积物MPs再悬浮(临界切应力约为0.024 N/m2),致使红树林转变为“二次”污染源。本研究为红树林中微塑料的“源-汇”动态提供了量化证据,有望加深对潮间带生态系统中微塑料环境行为的全面理解。1. 研究背景引出的科学问题环境中的MPs(直径小于5 mm)主要来源于高分子聚合物塑料产品的破碎和分解,因威胁人体健康和生态系统安全而成为全球共同关注的一种新污染物。由于工农业和生活所需,塑料产品的产量从1950年的200万吨激增至2019年的4.6亿吨。然而,对于废弃塑料产品回收处置的不足,使得大量塑料(包括MPs)进入河流并最终汇入海洋。由于河口海岸带有效阻滞了微塑料的迁移过程,导致输入河流和从河流入海之间的微塑料通量并不守恒。在潮间带,红树林生态系统因其高生物量的特点,能有效降低潮流流速,利于MPs沉降,是微塑料重要的“汇”;但极端气象事件(如台风和风暴潮等)引发的强烈水力扰动,可能导致沉积物MPs再悬浮进入水体,使红树林转变为“源”。现有研究多关注红树林沉积物MPs的水平分布特征,对垂向分布特征、红树植物截留效率、MPs再悬浮的水动力临界条件及选择性特征等关键信息仍缺乏充分理解,MPs“源-汇”转换机制尚不明确。在此背景下,本研究旨在探究以下科学问题:(1)红树植物对漂浮MPs起到何种截留作用?不同植物类型是否有差异?(2)红树林沉积物MPs发生再悬浮需要何种临界条件?不同特征(形状、尺寸和密度)的MPs是否有选择性?2. 再悬浮试验装置本研究的再悬浮模拟试验依托于改进的EROMES侵蚀系统:由内径15 cm的侵蚀管、扰流板和搅拌器组成。在距沉积物-水界面上7.5 cm处设旋转螺旋桨,利用内设扰流板减小旋流,使沉积物受到均匀的切应力而再悬浮。根据浊度突变点得到石英砂再悬浮的阈值转速,结合经验公式计算其临界切应力,校正水底切应力对转速的响应关系。本研究使用EROMES系统,定量解析了沉积物微塑料再悬浮的临界切应力,是该装置在微塑料动力学研究的首次尝试。3. 主要研究成果(1)MPs分布特征:沉积物MPs丰度从光滩(No vegetation,NV)至红树林显著递增,其中老鼠簕(Acanthus ilicifolius,AI)样带富集指数(5.24 ± 2.55)最高;地表水中MPs丰度同样呈现陆向递增趋势,并且在台风“摩羯”影响的极端水动力条件下观测到更高的MPs丰度(升高1.84~2.82倍)。(2)MPs组成特征:沉积物和地表水中的MPs形状均以纤维为主,其次是薄膜和碎片,泡沫最少;透明MPs出现的频率高于其他颜色;500~1000 μm尺寸的MPs占比最高;聚合物类型主要以低密度的PE、PP和PE-PP成分为主,而在极端水动力条件下观测到更高的PMMA材质MPs(占比升高5倍);此外,红树林样带MPs多样性指数高于无植被光滩。(3)红树植物对MPs的截留作用:在一般水动力条件下,老鼠簕对漂浮MPs的截留率达到40 ± 8%,而无瓣海桑(Sonneratia apetala,SA)未能有效截留MPs(−56 ± 44%);在极端水动力条件下,老鼠簕和无瓣海桑对MPs均无截留作用(SA:−179 ± 147%;AI:−44 ± 14%),证明红树林沉积物成为水体漂浮MPs的重要来源。(4)MPs的再悬浮动态:相较于光滩(水底临界切应力:0.021 N/m2),红树林沉积物抵抗MPs再悬浮的能力更强(AI:0.024 N/m²;SA:0.023 N/m²);此外,MPs再悬浮亦受其理化性质的影响,中尺寸、纤维状和低密度是MPs再悬浮高度敏感的性状。4. 研究结论根据野外观测和室内试验收集的证据链,本研究得到以下核心结论:红树林通过植物拦截和辐射屏蔽效应,成为MPs的长期“汇”,显著富集MPs并改变其组成特征(颜色);但台风引发的极端水力条件会驱动沉积物MPs再悬浮,使红树林转变为不可忽视的“二次”污染源。研究结果为潮间带生态系统中MPs的环境行为提供了量化证据,明确了纤维状MPs作为再悬浮响应指标的潜力,为极端水文条件下MPs污染风险评估提供了科学依据。相关成果以“New insights into sink-source dynamics of mangrove for microplastics: Quantitative evidences from field observation and resuspension simulation”为题发表在中科院一区TOP期刊Journal of Hazardous Materials(《危险材料杂志》)(IF = 12.4)。中国科学院华南植物园博士后李睿为论文第一作者,高磊副研究员为通讯作者。研究得到国家自然科学基金和广东省自然科学基金资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.140590

2025-12-24

-

华南植物园发现桃金娘果实糖分积累与成熟的关键调控机制

桃金娘(Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hask)是桃金娘科(Myrtaceae)桃金娘属的常绿灌木,也是我国华南地区的特色经济作物。桃金娘浑身是宝,果实、枝叶、根茎都具有很高的药用价值。其成熟浆果富含花青素,呈紫红或酱红色,酸甜适口。既可用于鲜食和泡酒,也适合开发成果汁、果脯、果酱等等功能性食品或添加剂。桃金娘果实皮薄肉软,在成熟后极易腐烂,常温下不耐储存。虽然冷冻处理可以增加其储藏期,但会进一步提高产品成本从而减少经济价值。因此,改善果实品质和延长成熟果实的储藏时间对桃金娘品质改良方面具有极大的应用价值。SWEET是一类糖转运蛋白,调控植物体内糖分的韧皮部装载、长距离运输、源-库分配等过程。基于基因组和转录组数据,研究人员鉴定了桃金娘SWEET基因(RtSWEET)家族,并从中发现了RtSWEET6是一个在桃金娘青果期高表达的己糖转运蛋白。异源表达RtSWEET6后,番茄的开花时间提前、成熟过程放缓、葡萄糖和蔗糖的积累增强。在桃金娘浆果中,RtSWEET6也会促进果实糖分积累并通过改变成熟相关基因的表达以抑制果实成熟。本研究证明RtSWEET6调控碳水化合物的源-库分配和果实成熟,揭示了碳水化合物代谢与果实发育之间的新联系。RtSWEET6的双重功能也有助于桃金娘品质改良中的“高糖”和“耐储”两个目标实现精准突破。相关研究成果以“RtSWEET6 drives the carbohydrate source-sink allocation and prevents berry ripening in Rhodomyrtus tomentosa”为题于近日发表在国际学术期刊Industrial Crops and Products(《经济作物与产品》)(IF5年=6.2)。我园博士后杨恒为该论文的第一作者,邓书林研究员为通讯作者。该团队长期致力于资源经济植物(甘薯、桃金娘、万寿菊等)的优良性状关键基因的挖掘和品质改良等方面的研究。该研究得到国家自然科学基金和广东省科技计划项目的资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2025.122506图. 桃金娘RtSWEET6调控糖分积累与果实成熟

2025-12-24

-

华南植物园发现森林演替过程中土壤微生物固碳能力降低

森林生态系统是陆地碳汇的重要组成部分,其土壤碳积累过程在缓解气候变化中具有关键作用。除了分解有机质分解外,土壤微生物还能通过固定大气二氧化碳直接参与土壤碳输入,但对森林演替中该过程的演变规律仍缺乏系统性认识。探究微生物固碳功能如何随森林演替变化,对准确评估森林碳汇潜力具有重要意义。中国科学院华南植物园鼎湖山站科研人员在广东鼎湖山选取处于不同演替阶段的森林类型,系统分析了土壤微生物群落结构、碳固定功能基因及其实际固碳速率。研究结合宏基因组学和13CO2稳定同位素标记技术,并利用全球755个森林土壤宏基因组数据对结果进行了验证。研究发现,随着森林演替推进,土壤微生物群落结构与植被类型协同演替,其互作网络趋于复杂和稳定。然而,与群落结构变化不同,微生物固碳功能在演替后期显著下降,参与关键碳固定途径的功能基因丰度降低,13CO2标记实验证实土壤微生物的实际碳固定速率在成熟森林中显著降低。这表明,在土壤有机碳较为丰富的晚期演替森林中,微生物的碳获取策略可能由主动固定大气 CO2转向分解利用现有土壤有机质,揭示了森林土壤碳积累过程中微生物功能的动态转变。该研究为完善全球碳循环模型和评估森林碳汇功能提供了重要的微生物学依据。相关研究成果以Multi-scale evidence for declining microbial carbon fixation along forest succession gradients为题发表于The ISME Journal(IF5-year :12.5)。中国科学院华南植物园周曙仡聃副研究员为论文第一作者,刘菊秀研究员、中国科学院城市环境研究所朱冬研究员为论文通讯作者。该研究得到国家自然科学基金、广东省重点领域研发计划、广东省科技计划项目及西班牙政府等项目的联合资助。论文链接:https://doi.org/10.1093/ismejo/wraf191图1. 全球森林土壤微生物固碳地理格局与宏基因组学解析图2. 13CO2标记培养解析森林演替中土壤微生物固碳机制

2025-12-24

-

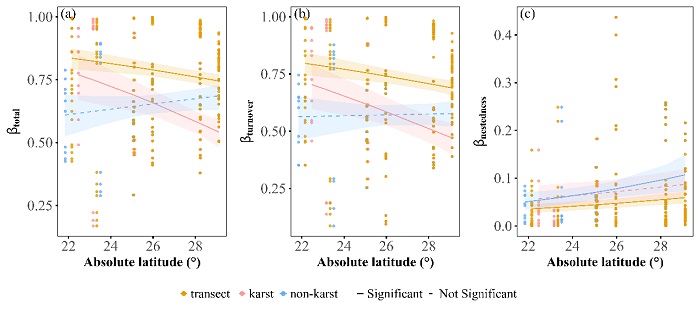

亚热带所 | 岩性差异主导了中国西南喀斯特区森林群落间物种组成差异的纬度格局

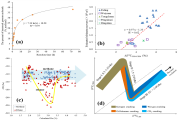

物种多样性的空间分布格局及其驱动机制是生态学和生物地理学的核心议题。除物种数量外,不同群落之间“由哪些物种组成、彼此有多不同”,即群落间物种组成差异,被认为是理解植物多样性维持机制的重要切入点。传统观点认为,纬度主要通过调控温度和降水等气候因子影响生境条件,从而塑造群落间物种组成差异的空间格局。然而,越来越多的研究表明,地质背景通过影响土壤环境,也可能在大尺度上发挥重要作用,但其具体影响机制仍有待系统揭示。物种多样性的空间分布格局及其驱动机制是生态学和生物地理学的核心议题。除物种数量外,不同群落之间“由哪些物种组成、彼此有多不同”,即群落间物种组成差异,被认为是理解植物多样性维持机制的重要切入点。传统观点认为,纬度主要通过调控温度和降水等气候因子影响生境条件,从而塑造群落间物种组成差异的空间格局。然而,越来越多的研究表明,地质背景通过影响土壤环境,也可能在大尺度上发挥重要作用,但其具体影响机制仍有待系统揭示。围绕中国西南地区一条跨越约10°纬度的亚热带森林样带,研究团队此前已开展了一系列相关研究。结果发现,喀斯特与非喀斯特森林在物种α多样性的纬度格局上存在显著分异,喀斯特森林中物种丰富度对纬度变化的响应明显不同于非喀斯特森林 (Huang et al. 2025)。样带上开展的土壤环境研究表明,两类森林在等效土壤厚度上存在系统性差异,喀斯特森林普遍表现出土壤更浅薄、空间异质性更强的特征 (Luo et al. 2024)。此外,在喀斯特坡地尺度上,表层岩溶水在石生生境植物的生长和维持中发挥着关键作用 (Liu et al. 2024)。这些跨尺度研究共同提示,除气候因素外,岩性通过重塑土壤环境,可能深刻影响区域植物多样性格局。在此基础上,本研究聚焦于群落间物种组成差异,在上述样带的六个纬度样点共设置60个样地,对喀斯特和非喀斯特森林群落进行了系统的野外调查。研究采用β多样性指标,量化分析了群落间物种组成差异及其不同组成部分,包括总β多样性(βtotal)、反映物种替换过程的周转组分(βturnover)以及反映物种损失过程的嵌套组分(βnestedness),并分别从喀斯特森林、非喀斯特森林以及不区分岩性的整条样带三个层面展开对比。研究表明,喀斯特与非喀斯特森林在物种组成上存在显著差异。当将两类森林同时纳入分析时,整条样带的βtotal和βturnover显著高于任何单一岩性森林,而βnestedness则显著降低,表明岩性差异显著增强了群落间的物种组成异质性。研究还表明,西南喀斯特地区β多样性的纬度格局并非由单一过程驱动,而是喀斯特与非喀斯特两个森林子系统动态叠加的结果。整条样带的βtotal和βturnover随纬度升高而显著下降,这一趋势主要由喀斯特森林所主导,并与岩溶作用密切相关的土壤理化性质异质性变化密切相关。相比之下,βnestedness随纬度升高显著增加,则主要反映了非喀斯特森林中由气候因子增强所引起的环境筛选作用,表明不同岩性森林对纬度变化的响应机制存在明显差异。总的来说,这项工作从地质-土壤-植物耦合视角揭示了地质背景在塑造大尺度植物多样性空间格局中的关键作用,不仅拓展了对β多样性维持机制的理解,也为区域植物多样性保护提供了新思路。 在中国科学院亚热带农业生态研究所环江喀斯特生态系统观测研究站陈洪松研究员指导下,博士研究生黄丽为第一作者,近期该研究以Lithology-driven soil properties influence latitudinal variations of species composition in Southwestern China为题,在线发表在国际生态学经典期刊Catena上。本研究论文链接:1相关研究论文链接:1 2 3β多样性在喀斯特、非喀斯特森林和整条样带三个组别中的纬度格局气候因子、基岩形成的土壤理化性质和群落结构对β多样性变异的影响

2025-12-24

-

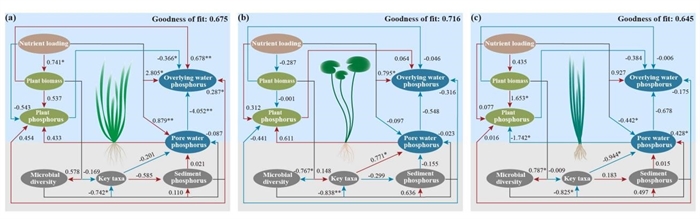

亚热带所 | 湿地系统污染物磷迁移转化调控机制取得新进展

中国科学院亚热带农业生态研究所洞庭湖湿地生态系统观测研究站谢永宏研究员团队在湿地系统污染物磷迁移转化调控机制方面取得新进展。相关成果以Plant life forms shape phosphorus dynamics and rhizosphere microbial communities under gradient nutrient loadings为题发表于Ecological Indicators,谢永宏研究员为论文通讯作者,马晓雯助理研究员为第一作者。中国科学院亚热带农业生态研究所洞庭湖湿地生态系统观测研究站谢永宏研究员团队在湿地系统污染物磷迁移转化调控机制方面取得新进展。相关成果以Plant life forms shape phosphorus dynamics and rhizosphere microbial communities under gradient nutrient loadings为题发表于Ecological Indicators,谢永宏研究员为论文通讯作者,马晓雯助理研究员为第一作者。在面临全国养殖尾水污染形势日趋严峻的局面下,探究适宜的尾水净化方法和控制好养殖尾水排放,提高水体循环使用力度,是推进水产养殖业健康发展和湖泊水环境治理的重要途径。水生植物是人工湿地的重要组成部分,可对上游输送来的生活污水和养殖废水等发挥着重要的水质净化和污染截流的作用,是大湖水质安全的天然屏障。该研究构建了三种不同生活型(沉水型、浮叶根生型、挺水型)的水生植物群落,并输入3种负荷率(高、中、低)的养殖尾水,探究梯度养分负荷下水生植被类型对污染物磷迁移转化的调控机制。研究发现,沉水型苦草对初始磷吸收和沉积物抑磷有效,但随着时间的推移稳定性较差;浮叶根生型荇菜对沉积物-水界面磷交换的直接影响较小;挺水型香蒲调节沉积物-水界面磷通量具有长期的稳定性。苦草微生物网络结构相对简单,稳定性有限;香蒲表现出更为复杂且稳健的微生物网络结构;微生物多样性、关键类群与植物-水-沉积物系统中磷特征紧密相关。苦草-水-沉积物系统中,上覆水磷浓度受到植物组织磷含量和孔隙水磷浓度的显著负向调控;荇菜系统中磷迁移通量的维持依赖于特定微生物群落的参与;香蒲系统表现出两条不同的“植物-微生物-磷”调控路径。该研究指出了整合植物功能性状、物候和微生物反馈来解释湿地磷循环的重要性,为优化以植物为基础的富营养化控制和生态恢复策略提供了机制见解。论文链接三种生活型水生植物对磷迁移转化的调控机制

2025-12-24

-

再生水相变潜热技术落地雄安 冰源热泵机组成功并网供暖

12月16日,雄安新区容东再生水厂冰源热泵机组正式向容东片区并网供暖,该进展是冰源热泵清洁供暖关键技术研究与中试项目的关键节点。12月16日,雄安新区容东再生水厂冰源热泵机组正式向容东片区并网供暖,该进展是冰源热泵清洁供暖关键技术研究与中试项目的关键节点。该项目是广州能源所地热能与节能技术研究中心承接的中国雄安集团智慧能源公司、中国雄安集团水务公司合作研发的年度重点课题。项目组针对雄安新区再生水资源及寒冷的气候特点,先后攻克过冷稳定取热、可控相变连续排冰、自适应智能控制等系列关键技术,成功研发新型冰源热泵整套装备技术和清洁供暖设计工艺包。项目组研制的冰源热泵机组,单机制热功率>800kW,冰源工况下热泵主机能效比>3.2,供热能力超2.5万平方米。该项目作为国内首例具有集中供热意义的再生水可控相变潜热技术开发示范工程,将水的相变潜热纳入可再生热能利用范围,为雄安新区及北方地区集中供暖提供了新的创新解决方案,标志着我国在寒冷地区清洁供暖技术领域的重要突破。冰源热泵的应用创新及项目概况

2025-12-23

-

广州地化所何昭露、鲜海洋、朱建喜等-GCA:反应力场模拟揭示黄铁矿-水界面在厌氧条件下产生活性氧的分子机制

在距今约23–24亿年前的大氧化事件(GOE)前夕,地球长期处于缺氧状态。在这一特殊地质时期,黄铁矿(FeS2)与水在界面反应中产生活性氧(ROS)的现象,为理解早期地球化学演化及生命起源提供了重要线索。然而,由于界面反应产生的瞬态中间产物难以通过实验手段捕获,所以黄铁矿-水界面ROS生成的动力学过程尚待厘清。 为了阐明黄铁矿-水界面发生的复杂动力学过程,厘清无氧条件下黄铁矿-水界面产生活性氧的微观机制。中国科学院广州地球化学研究所朱建喜研究员团队采用ReaxFF分子动力学模拟方法,系统研究了黄铁矿不同缺陷晶面与水反应过程中氧气(O2)、过氧化氢(H2O2)和羟基自由基(∙OH)等含氧物种的微观生成路径。根据之前的DFT计算结果,本研究分别选择了黄铁矿{100}-V5、{100}-V8和{111}-2S晶面进行分子动力学模拟。研究发现,厌氧条件下活性氧的生成可分为三个关键步骤:(1)氧气生成:具有高氧化电位的黄铁矿表面可氧化表面羟基或水分子,生成分子氧(图1);(2)H2O2生成:生成的O2进一步氧化黄铁矿表面,形成H2O2(图2);(3)多种活性氧生成:H2O2与黄铁矿表面反应,进一步生成超氧自由基(∙HO2)、∙OH等活性氧物种(图3) 通过CI-NEB方法得到的氧气在黄铁矿表面生成的最佳反应路径经历多种过渡态。产生的氧气进一步氧化黄铁矿表面的模拟中仅有一条路径中观察到了过氧化氢的生成,整个生成、吸附和解离的过程耗时不到500 fs,且过氧化氢中的氧原子全部来源于氧气分子,氢原子则来源于吸附水分子。此外,我们还对过氧化氢氧化黄铁矿表面生成的∙HO2、O2和∙OH进行了详细的动力学分析,通过跟踪反应轨迹来确定这些物种的具体反应途径,阐明了不同反应途径之间的区别。 进一步对模拟结果分析后,团队提出黄铁矿不同缺陷晶面之间的电势差是驱动表面羟基和水氧化生成氧气的内在驱动力。模拟结果还强调了黄铁矿-水界面反应是以前被忽视的氧化能力来源,该界面反应产生的高氧化性物种可能直接推动了早期地球的氧化进程,并通过对硫循环和微生物过程的深刻影响,间接加速了行星尺度的氧化转变。这一发现明确了矿物-水界面反应在地球氧化历史中的关键作用,为理解地球从无氧到有氧环境的演化机制提供了新的视角。图 1. 黄铁矿{100}-V8和{111}-2S表面将OHads和水氧化成氧气的反应初始及终态构型。黄色、棕色、红色和白色球分别代表S、Fe、O和H图 2. 黄铁矿{100}-V5表面被O2和H2O氧化100 ps期间的分子数变化(a);O2和H2O氧化黄铁矿{100}-V5晶面过程中形成H2O2的反应途径(b-e);蓝色高光的分子代表反应途径的示踪剂。黄色、棕色、红色和白色球分别代表S、Fe、O和H图 3. 黄铁矿{100}-V5表面被H2O2氧化100 ps期间的分子数变化 该研究不仅从原子尺度揭示了黄铁矿-水界面反应产生ROS的动力学过程,也为早期地球“氧气绿洲”的形成机制提供了新的解释,表明黄铁矿在无氧环境中可作为局域氧化剂,可能促进了早期生命的演化与地球氧化进程的启动。 该研究由国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会及广东省科技计划项目资助。论文信息:Zhaolu He(何昭露),Haiyang Xian*(鲜海洋),Jianxi Zhu(朱建喜),Xiaoliang Liang(梁晓亮),Hongping He(何宏平). Revealing the reaction pathways of reactive oxygen species anaerobic generation at pyrite-water interface using the ReaxFF force field. Geochimica et Cosmochimica Acta. doi: 10.1016/j.gca.2025.11.018.

2025-11-29

-

邱钧霆、王新明等-JPCL:有机胺与有机过氧化物在气液界面快速反应生成有机氮

大气中含氮有机物(Organic nitrogen,ON)约占活性氮总量的30%,对空气质量、气候以及人体健康有重要影响。前期研究表明,有机胺参与大气光化学反应是ON的一个重要来源,然而有机胺作为还原性活性物质,能否与颗粒相中氧化剂直接作用,目前尚不清楚。有机过氧化物(Organic peroxides,OP)是气溶胶中重要氧化剂。全球生物源挥发性有机物(BVOC)是人为源VOC排放量的7倍左右,其氧化生成的颗粒相OP具有界面活性,能否与气相的有机胺发生化学反应并贡献ON?针对这一问题,中国科学院广州地球化学研究所王新明研究员和邱钧霆副研究员等,基于前期的用于气液界面的实验方法,系统研究了代表性的BOVC(α-蒎烯和石竹烯)生成的一类OP(α-hydroxyalkyl hydroperoxides,α-HH)和乙胺、丙胺、二甲胺等大气有机胺的界面化学反应。研究发现,α-HH暴露于有机胺之后浓度明显减少,生成物检测(图1,图2)证实了胺与α-HH在气液界面发生了反应,但α-HH并未氧化胺生成高价态含氮化合物,而是聚合生成高分子量的ON(反应路径见图3)。同时,基于α-蒎烯生成的α-HH信号减半时乙胺的暴露量(图1B),估算出常见大气乙胺浓度水平下,α-HH与胺的界面反应与α-HH自身水解的速率相当,是α-HH的一个重要消除途径,并能贡献ON生成。此外,前期实验室研究和外场观测发现α-蒎烯的氧化产物可与胺生成高分子量ON,且一直认为这类ON是松油醛和胺缩合而成。松油醛主要由α-HH分解生成(图3B),本研究结果发现α-HH相较于松油醛,其与乙胺的反应速率至少要快6倍以上(图4)。因此,这类ON,特别是在早期氧化阶段,可能以α-HH与胺的界面反应途径更快生成。本研究工作提出的颗粒相中ON生成的新机制,拓展了对大气ON来源认识,未来可考虑将这一生成途径融入模型,以提升大气ON生成模拟的准确性。本研究受到科技部重点研发项目、国家自然科学基金委创新研究群体项目、国家自然科学基金面上和青年项目的联合资助。相关研究成果近期发表于NI期刊The Journal of Physical Chemistry Letters。论文信息:Junting Qiu(邱钧霆),Mingxi Hu (胡明熙),Shinichi Enami,and Xinming Wang(王新明)*. Amines React Rapidly with α-Hydroxyalkyl Hydroperoxides at the Air–Liquid Interface to Form Organic Nitrogen. The Journal of Physical Chemistry Letters 2025,in press.论文连接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpclett.5c03055图1 (A)石竹烯和(B) α-蒎烯生成的α-HH暴露于不同浓度乙胺的信号强度图2 (A)石竹烯和(B) α-蒎烯生成的α-HH暴露于相同浓度,不同种类有机胺以及氨气的信号强度,(C)和(D)中展示了对应生成物图3 (A)石竹烯和(B) α-蒎烯生成的α-HH与有机胺的反应路径图4 α-HH和松油醛与乙胺反应速率的对比。第一组实验(3 min)为α-HH与乙胺的反应;第二组实验(90 min)为α-HH分解生成松油醛之后与乙胺的反应;第三组实验使用了松油醛的标准品。

2025-12-20

-

广州地化所程斌、廖泽文等-ESR:页岩中气态烃裂解机理、影响及资源意义

烃源岩生烃的核心是有机大分子向小分子烃类的转化,包含了由干酪根→液态烃→湿气→干气的有机质连续生烃与转换等一系列过程。页岩气中烃类主要由C1−C5气态烃组成,其在页岩中发生的热解反应对页岩气藏的地质地球化学特征产生重要影响,包括气态烃组成及其碳/氢同位素分馏、H2的生成、储层超压的形成、矿物溶蚀与脆性矿物的生成、储集性能与赋存空间的改造,以及页岩气资源甜点区的形成与判识等。 最近,中国科学院广州地球化学研究所廖泽文研究员、程斌副研究员及其团队成员在结合全球主要页岩气藏地质地球化学特征的基础上,系统总结了页岩中气态烃的裂解过程及其对高-过成熟页岩气藏的改造,阐述了页岩中气态烃裂解机理、影响及资源意义,主要取得如下成果认识: (1)页岩气藏中C5H12、C4H10、C3H8、C2H6和CH4的初始裂解的成熟度(Ro值)分别约为1.1%、1.1%、1.3%、1.5%和2.0%,主裂解阶段分别对应的成熟度(Ro值)区间约为1.7–2.4%、1.7–2.8%、1.8–3.2%、1.8–3.6%和3.0–4.0% (图1); (2)页岩中气态烃裂解向更多气体小分子(如CH4)转化,导致高-过成熟阶段页岩气藏干燥系数和储层压力的升高,这也是高-过成熟页岩气藏超压形成的重要原因之一(图2a); (3)页岩气中CH4裂解的开始标志着页岩生气潜力基本耗竭,其早期裂解阶段因受限速步骤(C−H键断裂)限制而普遍具有极低的裂解量,在封闭性良好的储集空间中易形成页岩气资源甜点区,其倒转程度常与产气量呈正相关关系(图2b),因此,页岩气碳同位素倒转一般是页岩气资源甜点的重要标志; (4)页岩中气态烃(尤其是CH4)的无水/有水裂解都会产生一定量H2,是高-过成熟页岩气藏中伴生的有机成因H2的重要来源; (5)随着热成熟度的增大,页岩气藏中CH4逐渐富集重的稳定同位素(13C和2H)、到高-过成熟阶段后趋于稳定,而C2H6(或C3H8)则呈现富集→亏损→再富集重同位素的演化趋势(高演化阶段甲烷、乙烷氢同位素演化趋势如图2c所示);图1 在金管封闭系统中干酪根热解过程中 C1−C5气态烃产率的变化 (6)湿气裂解导致页岩气中相应的烃类气体稳定碳同位素翻转,而CH4裂解可引发页岩气碳(图2d)、氢同位素的倒转。但烃类气体的氢同位素还会受到无机氢源(如水)的影响,导致页岩气中烃类气体氢同位素分布特征复杂化,这可能是高-过成熟页岩气藏中碳、氢同位素倒转常表现出不同步性的主要原因;图2 (a)乙烷裂解过程中增加的气体摩尔数量百分比;(b)页岩气产气量与碳同位素倒转(Δδ13CCH4-C2H6)程度的关系;(c)四川盆地页岩气甲烷、乙烷氢同位素的演化特征;(d)页岩气碳同位素倒转成因演化模式图 (7)气态烃的含水热解反应产生的甲酸、乙酸等有机酸会溶蚀页岩中碳酸盐和长石矿物(图3),从而提高了页岩储层的孔隙度和渗透率。长石溶蚀过程中伴随硅质沉淀,促进脆性石英矿物形成,有利于页岩储层压裂改造。但是,硅质沉淀也可能堵塞孔喉,降低储层渗透率,不利于页岩气的开采。图3 扫描电镜(SEM)记录实验模拟乙酸溶蚀长石(a-c)和白云岩(d-f)的溶蚀过程。(a)溶蚀前长石形态;(b)长石显被乙酸后局部形成溶蚀坑;(c)长石被严重溶蚀后形成大量溶蚀孔洞;(d)溶蚀前白云石形态;(e)白云石在75℃条件下被乙酸溶蚀形成的溶蚀坑;(f)白云石在200℃时条件下被乙酸溶蚀后形成的蜂窝状孔隙。 该研究系统总结了页岩中气态烃裂解时机及其对页岩气藏地质地球化学特征的改造作用,深化了对页岩气藏形成演化过程及其伴随的地质地球化学异常的理解,对页岩气资源勘探与开发具有重要意义。 该成果发表在地球科学领域知名综合性期刊《Earth-Science Reviews》上,研究得到了 “多圈层作用油气富集理论”的资助。 论文信息:Bin Cheng (程斌),Shida Li (李诗达).,Jianbing Xu (徐建兵),Zewen Liao* (廖泽文),2025. Gaseous hydrocarbons cracking in shale: Mechanism,impact and resource significance. Earth-Science Reviews,270,105211. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2025.105211.

2025-12-15